Il conflitto in Afghanistan ha mobilitato il doppio delle potenze coinvolte nella Prima Guerra Mondiale, costando 300 milioni di dollari al giorno per 20 anni, finendo per triplicare la produzione di oppio ed eroina in una regione devastata da guerre, terrore, povertà, analfabetismo e divisioni etniche millenarie. Oggi, numerosi dei principali regimi e movimenti islamici fondamentalisti sono una diretta conseguenza dell’azione occidentale in Asia. Quando la Nato e l’Isaf invadevano, bombardavano e occupavano l’Afghanistan, la Cina sfruttava la stabilità creata ad alto costo dagli occidentali per accerchiare la regione, progettare nuove infrastrutture per la Nuova Via della Seta e accrescere le propria sfera di influenza. Mentre siamo convinti di affrontare una partita di scacchi siamo prede della strategia del weiqi. Il gioco è cambiato ma non ce ne siamo accorti.

Fino al 2001, il celebre film “Rambo 3” si concludeva con la frase: “Questo film è dedicato ai valorosi combattenti Mujahideen dell’Afghanistan”. In seguito all’11 settembre anche Hollywood decise di cambiare assetto geopolitico e, da quel momento, i valorosi combattenti per la libertà divennero a tutti gli effetti dei terroristi da combattere. Gli estremisti islamici fanno parte della nostra cultura popolare da decenni e rientrano all’interno di una narrativa che, negli ultimi 50 anni, è mutata in continuazione, arrivando a legittimare un conflitto lungo 20 anni, nonostante il suo fallimento e le sue pericolose criticità fossero state previste e palesate da numerosi esperti e studiosi in tutto il mondo.

Nel 2014 e nel 2015, infatti, scrissi due paper per la Tsinghua University di Pechino in cui analizzavo le loro ricerche e in cui l’Afghanistan era centrale. Nel primo, intitolato “Weiqi vs Chess: the thin red line between smart and subtle power”, parlavo di come la geopolitica cinese si ispirasse alla strategia di accerchiamento tipica del gioco del Weiqi (anche detto “Go”), mentre gli interventi occidentali tendessero ad attuare una tattica di scontro diretto e rovesciamento del re tipica degli scacchi.

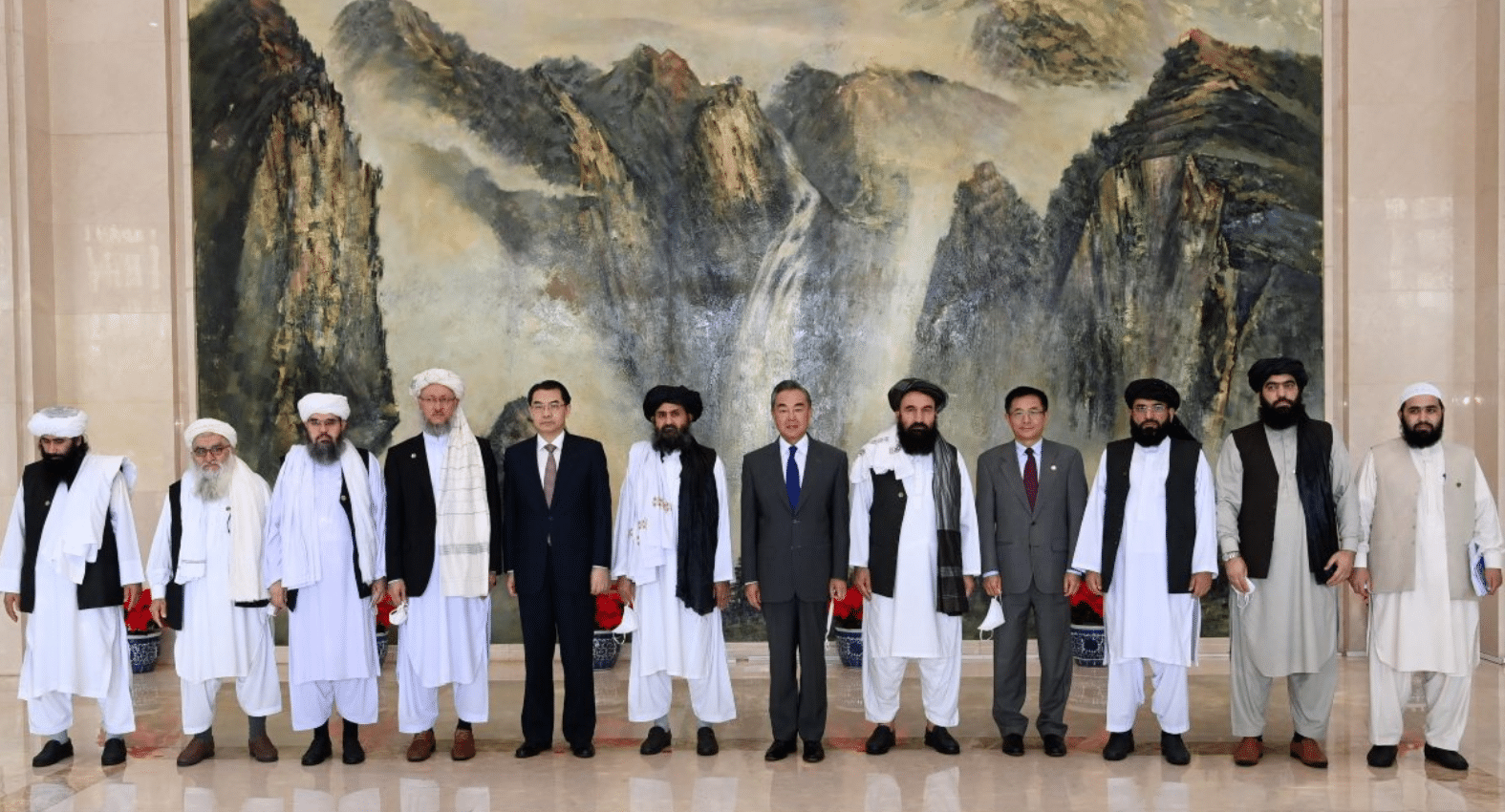

L’Afghanistan ne era una dimostrazione chiara, mentre la Nato lo bombardava e invadeva, la Cina circondava il paese e vi penetrava in maniera indiretta, progettava future infrastrutture per la Nuova Via della Seta (anch’essa che “accerchia” l’intera regione euroasiatica), preparando il campo per la ritirata americana e per un ruolo più attivo nell’arena internazionale. Quello che accade in questi giorni conferma quella teoria, già popolare 8 anni fa. Mentre la Russia si preoccupa della sicurezza nella regione, la Cina finanzia la nuova industria afghana e implementa nuove rotte commerciali. Lungo il confine orientale si trova lo Xinjiang, regione cinese a maggioranza musulmana, smossa da movimenti indipendentisti soppressi dal governo tacciato di genocidio. Per questo, a maggior ragione, l’Afghanistan è considerato vitale nelle politiche anti-terroristiche o di assimilazione forzata cinesi. Non solo, già dal 2012 e prima di Xi, la Cina in punta di piedi sfruttava la stabilità creata ad alto costo dagli americani per investire in minerali e risorse naturali afgane, come oro e rame, ma soprattutto, i giacimenti da 1,4 milioni di tonnellate di terre rare, materiali di cui la Cina controlla il 90% della lavorazione al mondo.

Nel secondo paper invece, dal titolo, “Un unpredictable war: looking forward while moving backward”, partivo dall’analisi di un saggio di Margaret MacMillan, storica e professoressa ad Oxford, il quale tracciava forti parallelismi tra il clima multipolare precedente al primo conflitto mondiale e quello attuale. La studiosa affermava che pochi anni prima della Grande Guerra l’opinione pubblica non credeva essa fosse possibile. Si riteneva ci fossero troppi interessi in gioco e non si pensava che un attentato terroristico nei Balcani avrebbe potuto scatenare un conflitto tanto aspro da destabilizzare tutte le più grandi potenze al mondo. Tuttavia, la situazione dei Balcani di un secolo fa è estremamente simile a quella medio-orientale, nord africana e centro asiatica oggi. L’Afghanistan è anche qui un ottimo metro di comprensione se pensiamo che fu invaso dopo uno dei peggiori attentati terroristici di sempre e che coinvolse militarmente circa 50 paesi all’interno della International Security Assistance Force (Isaf), il doppio delle potenze che si davano battaglia nella Prima Guerra Mondiale. L’unica questione per cui la guerra in Afghanistan non era definita “mondiale” anche se coinvolgeva mezzo mondo, è per il fatto che non trovasse opposizione e scontro diretto tra due o più grandi potenze. Tuttavia, alla luce di quanto emerge oggi, possiamo ancora affermarlo?

Negli anni 70 gli americani erano presenti in Afghanistan per opporsi all’avanzata Sovietica. Non attuarono uno scontro diretto, ma finanziarono e addestrano estremisti islamici in un paese non arabo, i quali fermarono l’avanzata russa. Da quel momento l’Afghanistan divenne tra i principali centri di addestramento al mondo per i combattenti della jihad, la guerra santa contro gli infedeli. Dalle formazioni di mujahideen istruiti e poi abbandonati dagli Usa nacquero, nel 1994, i talebani che presero poi il potere. Nel 2001, dopo l’attacco al World Trade Center, furono invasi Iraq e Afghanistan, causando la morte di oltre un milione civili. Lo scopo era quello di trovare le armi nucleari (che non c’erano) e stanare Bin Laden (poi ucciso in Pakistan), rovesciando il regime di Saddam a Baghdad e quello talebano a Kabul, i quali sono comunque sopravvissuti: buona parte delle milizie di Saddam sono confluite nell’Isis, mentre i talebani hanno resistito e dato battaglia finché non sono arrivati ad accordarsi con gli Usa e con la Cina.

Come accennato, dagli stessi gruppi estremisti nacque l’Isis, al centro del recente conflitto in Siria per il quale si arrivò all’opposizione diretta con la Russia. La stessa strategia fu usata negli anni 50 in Iran, quando l’Operazione Ajax destituì Mohammad Mossadeq, presidente laico eletto democraticamente che nazionalizzò l’industria petrolifera contro gli interessi anglo-americani, i quali restaurarono il regime sanguinario dello Scià di Persia, poi detronato dalla rivoluzione islamica fondamentalista del 1979. Accadde in Iraq, quando Saddam fu la fine e l’inizio della prima e seconda Guerra del Golfo della famiglia Bush. Lo stesso avvenne in Libia nel 2011, dopo l’intervento Nato, l’uccisione di Gheddafi, l’usurpazione delle risorse naturali, per lasciare poi il paese in mano all’Isis, ai signori della guerra e ai trafficanti di esseri umani. Per non parlare di quello che da decenni vediamo accadere a Gaza e senza bisogno di ricostruire le conseguenze dell’accordo segreto Sykes-Picot, con il quale, nel 1916, inglesi, irlandesi e francesi si spartirono il medio oriente dopo la caduta dell’Impero Ottomano, promettendo un futuro Stato Islamico.

Oggi, numerosi dei principali regimi e movimenti islamici fondamentalisti sono una diretta conseguenza dell’azione occidentale in Asia. Mentre altri grandi regimi islamici come Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar sono alleati con il quale commerciare armamenti, nonostante muovano guerre sanguinarie nello Yemen, in cui l’Oxfam stima siano state sfollate 3,6 milioni di persone e ne siano state trucidate circa 100 mila in 4 anni, di cui oltre 12 mila con bombe prodotte in Italia. In Arabia, Emirati e Qatar, vigono molte delle violazioni dei diritti umani che gli stessi talebani vogliono attuare a Kabul, tra cui la sharia, eppure non c’è la stessa indignazione internazionale, anzi, sono chiamati “nuovo rinascimento” da politici che si definiscono “progressisti” e l’anno prossimo ci ospiteranno per i Mondiali. Lo stesso Bin Laden, fondatore e leader di Al Qaida, era saudita e il suo clan faceva affari negli Usa, anche con la stessa famiglia Bush.

È normale che di fronte a determinate conseguenze e doppi standard la retorica sull’esportazione della democrazia e sul rispetto dei diritti umani perda valore in occidente ma, soprattutto, in oriente, di fronte ai popoli che vorremmo evangelizzare con lo Stato di diritto. Se a questo sommiamo le crisi umanitarie che ci affliggono, la strage nel Mediterraneo in Europa o la brutalità poliziesca, il razzismo e la violenza armata in Usa, lo status quo subisce un durissimo colpo e il dibattito si polarizza ulteriormente. Anche perché se l’obiettivo degli interventi dalla Libia all’Afghanistan (con tutto ciò che c’è in mezzo) fosse stato “la democrazia e la pace”, allora, da decenni, continuiamo a fare interventi militari fallimentari e far morire i nostri soldati inutilmente (53 caduti italiani solo in Afghanistan dal 2004), dato che in nessuno di questi paesi si sta meglio o si è più democratici di prima. A stare meglio sono solo le grandi industrie occidentali (belliche, energetiche, edilizie…) che hanno fatto affari miliardari sui vari conflitti per sfamare le nostre economie e i propri bilanci. Affari che solo in Usa hanno mosso 300 milioni di dollari al giorno per 20 anni. Ovvero più di due mila miliardi di dollari.

Emergono dunque domande fondamentali: come avrebbe potuto costruirsi autonomamente un futuro democratico un paese devastato da decenni di guerra e terrorismo, diviso etnicamente da millenni, con alti tassi di analfabetismo e povertà, con un economia basata sulla produzione dell’80% dell’eroina al mondo? Una produzione che non è diminuita, ma si è più che triplicata in seguito all’intervento americano e durante gli anni di occupazione. Una produzione simile a quella inglese durante le Guerre dell’Oppio e che oggi finanzia i gruppi fondamentalisti. Nessuno ha mai unificato l’intero Afghanistan, neanche i talebani, cosa ha fatto credere alla nostra intelligence di essere riusciti a fare diversamente in condizioni simili?

Persino la percezione di sicurezza di Taiwan da un’eventuale invasione cinese è sminuita oggi dai media mandarini che si domandano: “chi vi dice che gli americani non scapperanno una volta che verremo a riprenderci l’isola?”.

Di fronte a quanto perpetrato dall’occidente nel mondo islamico dal dopoguerra a oggi, a maggior ragione di fronte a quanto accade in Afghanistan, come può la retorica sul i campi di prigionia nello Xinjiang cinese essere ancora credibile a Pechino?

Questo non significa come dicono i mandarini che il socialismo con caratteristiche cinesi sia un modello migliore ma, di certo, queste azioni fortificano la loro narrativa contro i modelli occidentali, screditando la morale sui diritti umani e agevolando lo sviluppo e l’azione dei peggiori autoritarismi e totalitarismi. Mentre siamo convinti di affrontare una partita di scacchi siamo prede della strategia del weiqi.

Il gioco è cambiato ma non ce ne siamo accorti.

Di Gian Luca Atzori

Classe 1989, Sinologo e giornalista freelance. Collabora con diverse testate nazionali. Ha lavorato per lo sviluppo digitale e internazionale di diverse aziende tra Italia e Cina. Laureato in Lingue e Culture Orientali a La Sapienza, ha perseguito gli studi a Pechino tra la BFSU, la UIBE e la Tsinghua University (Master of Law – LLM). Membro del direttivo di China Files, per cui è responsabile tecnico-amministrativo e autore.