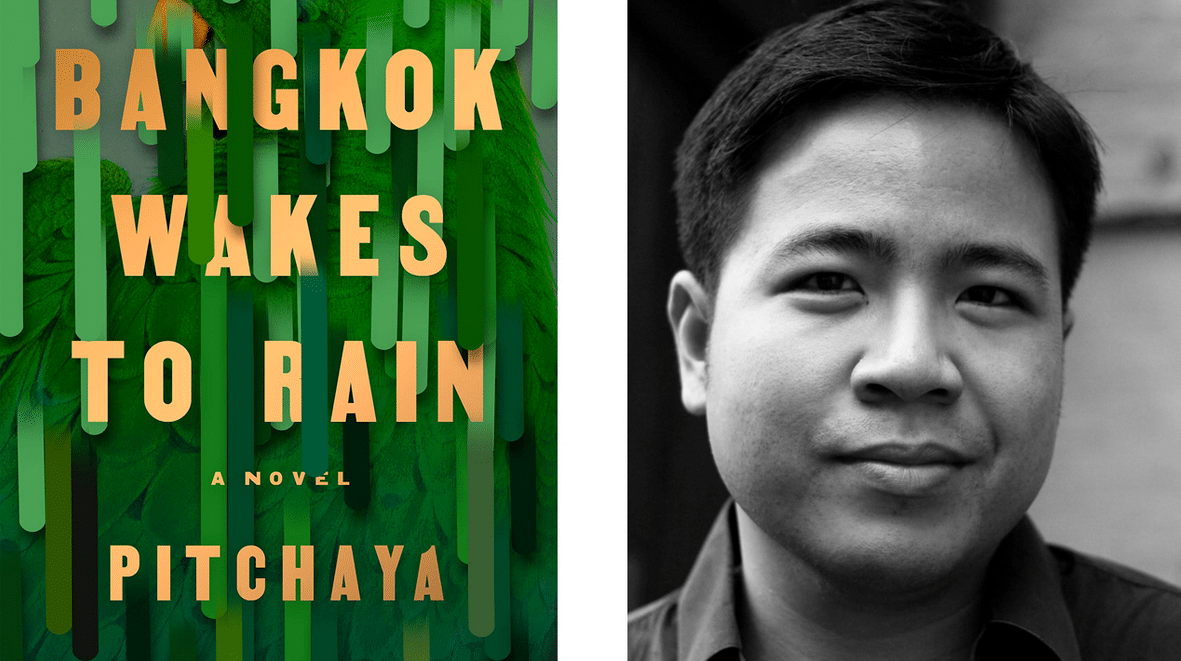

Un palazzo di Bangkok che diventa la trave attorno alla quale ruotano il tempo, lo spazio e un gruppo di personaggi alla ricerca delle proprie memorie sempre più frantumate. L’esordio letterario di Pitchaya Sudbanthad Sotto la pioggia (Fazi editore, traduzione di Silvia Castoldi, pp. 400, euro 18) è un mosaico umano e cittadino presentato attraverso un montaggio che appare caotico, come sono spesso ingarbugliati i ricordi, ma che nella progressione del romanzo svela la sua funzione rivelatrice.

I personaggi di Pitchaya Sudbanthad (nato in Thailandia, ha poi vissuto a lungo tra Arabia Saudita e Stati Uniti dove tuttora abita) si muovono tra straniamento, romanticismo e cinismo, alla ricerca della loro vita a Bangkok, mentre la città cambia, così come cambia il palazzo al centro del romanzo.

Il tempo si allunga e si restringe, alcune storie sembrano dimenticate e invece poi riappaiono creando connessioni, collegamenti seppure temporalmente distanti tra loro. Tash Aw che ha scritto del romanzo sul Guardian, ha citato Cloud Atlas di David Mitchell, così come si potrebbe ricordare la costruzione di alcuni romanzi di Jennifer Egan: frammenti, scampoli, apparentemente disordinati, che trovano infine un proprio senso, mentre la città si porta via, in un finale futuristico, le angosce seppellendole sotto l’acqua; non per sempre dunque. Svelamento e rimozione sono le due costanti che le tante voci messe in scena vivono, confrontandosi con cambiamento climatico, tensioni politiche e nuove mode che trasformano vite e percezioni di sé.

Una delle parti più riuscite del romanzo vede protagoniste due sorelle: una sfugge, anche se solo fisicamente, alla repressione del governo contro gli studenti negli anni’ 70, l’altra si trasferisce in Giappone dove apre un ristorante thailandese, la cui fortuna dipende da uno dei carnefici degli studenti. In questo micro-spaccato c’è molta della poetica di Pitchaya Sudbanthad e la sua capacità di creare una ciclicità – attraverso un montaggio puntiglioso, preciso e mai affrettato – pur nella apparente confusione creata dai cambiamenti nello spazio e nel tempo. Per l’uscita in Italia lo abbiamo intervistato.

Quanto ha impiegato a scrivere «Sotto la pioggia» e in che modo ha lavorato sulla mole di eventi e personaggi per arrivare al montaggio definitivo?

Non è stato un processo intuitivo, ho trascorso del tempo per trovare il modo giusto di raccontare le storie, incastrarle, montarle. Ho impiegato cinque anni a scrivere questo libro. Ho provato parecchi modi per iniziarlo, ho buttato giù tante storyline, ho immaginato anche più personaggi di quelli che ci sono ma soprattutto la cosa più complicata – e non so neanche bene dire come ci sia riuscito – è stato connetterle, proprio come pensavo andasse fatto. Mi ha aiutato la musica, il jazz in particolare: non sono un musicologo, ma la ripetizione di un motivo, seppure con inserti diversi, mi ha fatto capire che è quanto avrei dovuto fare. Modi diversi di ripercorrere stessi ritmi e stesse strade, questo era quello che volevo fare e ascoltando jazz ho cominciato a vedere il libro, ad ascoltarlo. Certo poi ho dovuto rilavorarci, riconnettere alcune cose e anche nel lavoro di editing ho rimesso mano al montaggio.

Sono stati fatti i nomi di alcuni autori, David Mitchell e il suo «Cloud Atlas» ad esempio. Sembra tuttavia che lei abbia scelto una strada ancora più complicata. Quali sono i libri che ha studiato per strutturare il romanzo?

Sicuramente sono grato a tanti altri autori che hanno scritto libri non lineari, sicuramente Cloud Atlas anche se nel libro di Mitchell c’è una struttura diversa, molto più ordinata, geometrica. L’ordine è anche costruito in modo che ogni parte sia equidistante dalle altre. Pensando alla forma e alla struttura però sicuramente è stata importante la lettura di Jennifer Egan: ho studiato a lungo il modo con il quale ha strutturato alcuni suoi libri, per capire quali strade prendere.

Il libro è basato sul concetto di memoria. In che modo i suoi ricordi thailandesi hanno contribuito alla realizzazione delle tante trame?

Per me che sono nato in Thailandia ma ho vissuto per lo più fuori dal paese, ogni volta che torno a Bangkok mi confronto con il mio passato attraverso i tanti cambiamenti che la città ha fatto. Sono sempre lì a confrontare com’era nel mio ricordo e come è diventata oggi e quindi penso anche a come sarebbe potuta diventare se alcune scelte fossero state diverse, così come mi piace immaginare come potrà essere nel futuro. Ma la mia immaginazione di come sarà nel futuro convive fortemente nel libro con quello che era, con quello che è stato.

In tal senso possiamo dire che questa sensazione sia molto asiatica? Città che cambiano alla velocità della luce.

La globalizzazione ha fatto in modo che le cose esistano ormai fuori dal tempo e dallo spazio. Io oggi posso camminare in mezzo a templi antichi e tra grattacieli, così come posso camminare in certe zone di Bangkok come fossi a Brooklyn. Quindi la memoria diventa fondamentale, anche per ricercare valori che appaiono sbiaditi.

Nel suo libro un altro protagonista è il cambiamento climatico. Come ha lavorato sul tema?

Bangkok così come altre città vive quotidianamente e da tempo il cambiamento climatico, se si scrive della città è impossibile non parlare di climate change e non solo per quanto riguarda il presente. Quello che volevo fare notare è che non si tratta di qualcosa di astratto, quanto qualcosa già presente nelle nostre vite. Quando scrivevo le vite dei personaggi non potevo non sottolineare come la loro esistenza fosse strettamente connessa con il cambiamento climatico. Era inevitabile parlarne.

La parte sul massacro degli studenti: come ha raccolto il materiale su quegli eventi, ha incontrato delle difficoltà?

I miei parenti che hanno vissuto in quel periodo non avevano granché voglia di ricordare quei tempi; per me è stato molto difficile riuscire a trovare informazioni di prima mano, perché quella parte di storia è completamente dimenticata. Ma ho scavato a lungo, ho fatto molte ricerche, ho letto molti libri in tailandese. Io ricordo di averne sentito parlare quando avevo nove anni da mia nonna e da allora è qualcosa che non se ne è mai andato e sentivo di doverne parlare, perché sono fatti che sono volutamente dimenticati. Ho provato poi ad assemblare tutto con quelli che erano i miei ricordi: quello che mi premeva era sottolineare come cose accadute nel passato finiscono per essere presenti anche in quello che è stato costruito anche dopo quei fatti.

A questo proposito, cosa pensa di quanto sta accadendo in Thailandia in quest’ultimo periodo: proteste, molti giovani in piazza.

Nessuno sa davvero cosa succederà. Per me è qualcosa che fa parte di una storia che non è mai stata risolta, il cui eco nel passato è stato volutamente seppellito. La verità è che nel tempo non sono mai state risolte le disfunzioni politiche del paese; i ragazzi che protestano oggi sono molto vicini a quelli che racconto nel mio libro, fanno parte della stessa storia. Vogliono una società migliore, ed è un’espressione della società che continuiamo a vedere e chissà quando le loro richieste saranno finalmente esaudite.

Fondatore di China Files, dopo una decade passata in Cina ora lavora a Il Manifesto. Ha pubblicato “Il nuovo sogno cinese” (manifestolibri, 2013), “Cina globale” (manifestolibri 2017) e Red Mirror: Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). Con Giada Messetti è co-autore di Risciò, un podcast sulla Cina contemporanea. Vive a Roma.