Ecco un modo efficace per illustrare il concetto di sintesi. In lingua cinese, il sinogramma 日(si pronuncia ri) indica il “sole”, e ha preso anche il significato di “giorno”; il sinogramma 月(si pronuncia yue) vuol dire “luna” e “mese lunare”; sono caratteri molto antichi, di poco differenti dai pittogrammi usati in tempi arcaici per indicare Sole e Luna. Se mettete assieme 日+月(sole + luna), ottenete 明 ming un nuovo carattere che significa “luminoso”, “brillante”; e in effetti, cosa c’è di più luminoso della somma della luce solare con quella lunare?

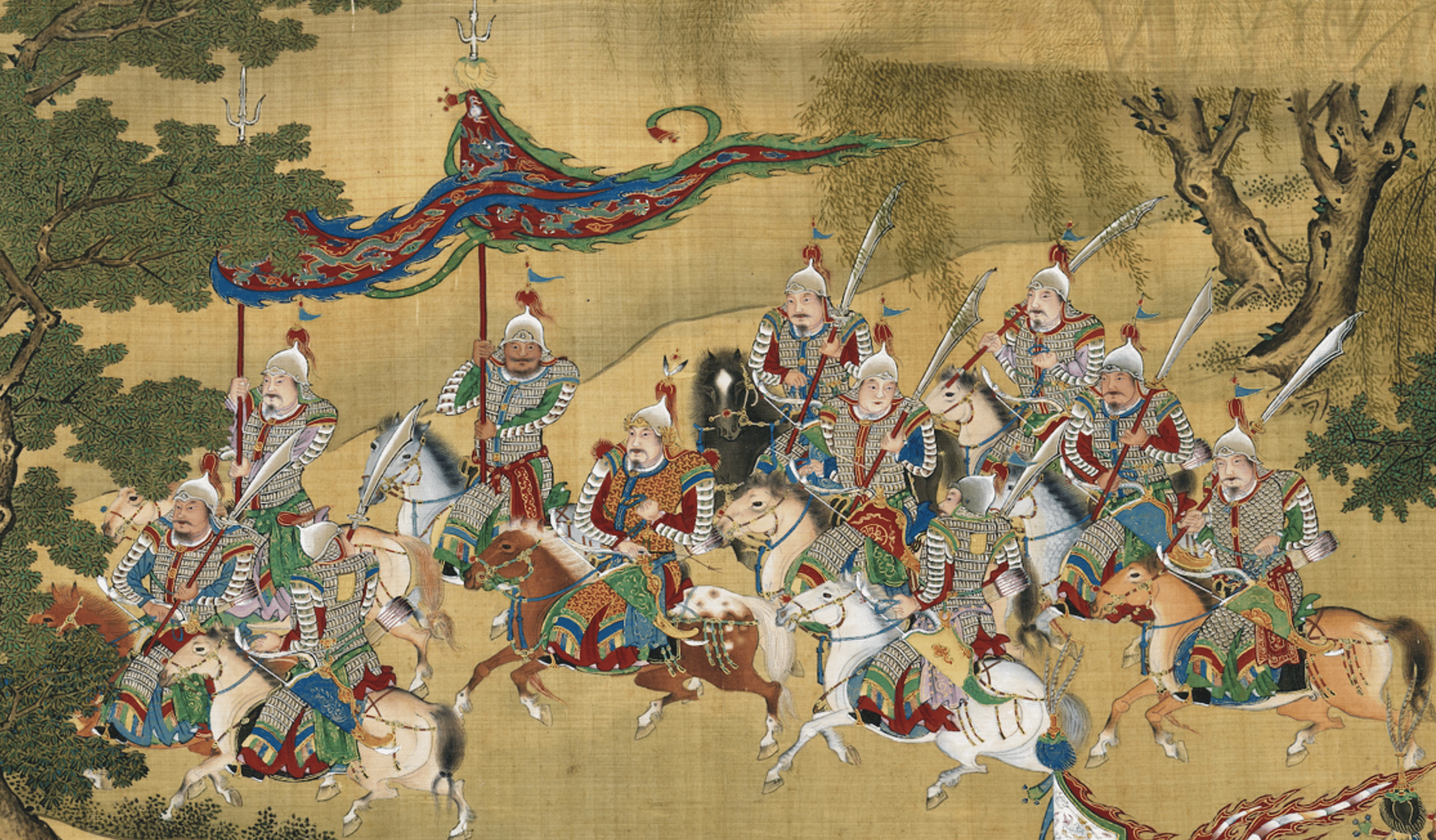

Il nome Ming 明 è quello che si attribuì la dinastia cinese che nel 1368 sostituì i Mongoli che avevano governato la Cina per circa un secolo. Dopo diverse sollevazioni popolari, riprese le redini dell’impero dalle mani dei “barbari” invasori, i nuovi regnanti erano convinti di avere molto da “illuminare” nel Paese per riportarlo a quelle che erano le tradizioni e la cultura autoctona. I Ming regnarono fino al 1644 quando la cavalleria dei Manciù spazzò via il loro esercito; fu allora che in Cina si aprì un altro lungo periodo di dominazione “barbara” – la dinastia dei Qing – che si concluse nel 1911 con la nascita della Repubblica.

Se si osserva la storia dell’impero cinese fin dalla sua prima unificazione nel 221 a. C., si può constatare che le dinastie di etnia cinese e quelle di etnia “barbara” si alternarono con una certa regolarità per più di tremila anni anni. Il dato originale è che, sempre, i governanti non cinesi regnarono in Cina utilizzando l’impianto amministrativo che avevano trovato. In effetti, l’organizzazione dell’impero era così complessa che smantellare la rodata macchina dello Stato per crearne una nuova dal nulla, era impresa quasi impossibile in un territorio così vasto e così variegato etnicamente. Dunque, alla base del governo rimase sempre, inalterato, l’approccio politico del confucianesimo con le sue regole morali, i suoi rituali e, soprattutto, con la struttura piramidale di funzionari e sottofunzionari selezionati che permettevano la gestione del quotidiano, il controllo della popolazione e l’accesso alle risorse economiche e il loro sfruttamento. Per questo, anche cambiando dinastia, molti di essi rimasero al loro posto perché abilitati a svolgere le mansioni necessarie; i funzionari che mai vennero allontanati dopo il cambio dinastico furono coloro che lavoravano all’Ufficio di Astronomia, quello cioè che consentiva all’imperatore, di qualunque origine fosse, di dimostrare di essere il Figlio del Cielo, ossia di conoscere e comunicare al popolo la previsione dei fenomeni celesti (ad esempio le eclissi) e di promulgare un calendario agricolo ben strutturato: ricordiamo che per la Cina – paese di 9.707.000 km2, la cui orografia va dalla depressione di -165m sul livello del mare (oasi di Turfan) a più di 8000 m (Everest), con climi variabili a seconda della latitudine e della longitudine – prevedere le date stagionali per fare partire coltivazione o raccolti sull’intero territorio era cosa delicata e difficile da calcolare.

Ritornando alla dinastia luminosa, il fatto che i Ming avessero voluto accentuare il carattere cinese del proprio governo per distinguerlo da quello mongolo, non si ripercosse dunque sull’organizzazione generale dello Stato perché, come detto, i Mongoli, pur avendo piazzato i loro uomini nei posti chiave, avevano conservato sia molti funzionari che l’impianto amministrativo. Il fondatore della dinastia Ming, per giungere allo scopo di rendere nuovamente la Cina più cinese che mai, fu animato da tendenze assolutistiche; egli aveva origini contadine e, nel reclutamento e nella promozione dei funzionari, favorì coloro che, superati gli esami, dimostravano di avere origini popolari, diede vita a processi sommari e purghe contro quei compagni di insurrezione contro i Mongoli che erano diventati troppo potenti, accentrò a sé i ministeri e l’esercito inaugurando un periodo autocratico e fortemente autoritario fondato sul culto della personalità e sull’ortodossia.

Impropriamente, partendo dalla centralità data alla cultura cinese, molti attribuiscono ai Ming una chiusura nei confronti degli altri Paesi e una regressione nel campo culturale, scientifico e tecnico dovuto proprio a questa supposta chiusura. Nulla di meno vero! Io concordo con gli storici che definiscono il periodo Ming come il secondo Rinascimento cinese nel quale, invece della sterilità intellettuale e dell’imitazione servile nel campo delle arti e della letteratura, ci furono novità e progressi facilmente dimostrabili in tutti i campi. Se vi fu una chiusura del nord del Paese per evitare le incursioni dei Mongoli e delle diverse tribù nomadi (sotto i Ming venne completamente rifatta buona parte della Grande Muraglia), gli scambi con gli altri Paesi continuarono e furono significativi. Per esempio, posso citare le ambascerie che arrivarono in Cina fin dall’inizio della dinastia: nel 1369 Corea, Giappone, Vietnam, Champa (zona centrale del Vietnam), nel 1370 dai regni della penisola malese, nel 1371 dalla Cambogia e dal Siam (Thailandia), nel 1390 dal Coromandel (Nord-Est della Nuova Zelanda); ambasciatori cinesi furono inviati in tutta l’Asia e furono programmate spedizioni marittime al di là dell’Oceano e dei mondi conosciuti. Queste ultime furono sette, effettuate dal 1405 al 1433 sotto il comando dell’eunuco Zheng He, ammiraglio musulmano della flotta cinese; un dato per dimostrare l’anelito di conoscenza e di eventuale soggiogazione degli altri popoli da parte dei Cinesi dell’epoca Ming: dopo avere programmato queste spedizioni che avrebbero coinvolto centinaia di navi di stazza gigantesca, nel 1391 furono piantati cinquanta milioni di alberi nella regione di Nanchino, per potere avere il legname necessario alla costruzione delle imbarcazioni.

E poi, la prova evidente che l’impero Ming fu aperto agli stranieri, si ebbe con l’autorizzazione nel 1557 ai Portoghesi di risiedere a Macao come sede degli scambi commerciali, Macao che essi poi colonizzarono nel 1844 dopo la Prima Guerra dell’Oppio e che restituirono alla Cina nel 1999. Ma il segno ancora più eclatante dell’apertura della Cina da parte dei Ming fu, alla fine del Cinquecento, il permesso imperiale dato alle missioni gesuite di istallarsi in Cina; su questo argomento si potrebbero spendere parole che riempirebbero intere enciclopedie tanto fu importante per un paio di secoli lo scambio tra europei e cinesi nel campo della scienza, della pittura, dell’architettura, della musica, della linguistica, ecc., che permise ai Cinesi di conoscere gli Occidentali e viceversa. Tutto quanto detto fino a ora meriterebbe un approfondimento che qui non è consentito, ma credo di avere reso almeno l’idea, anche se generica, di cosa sia stato il Celeste Impero durante la dinastia luminosa.

Historia magistra vitae, si dice, parafrasando Cicerone. E cosa insegnerà mai la storia della dinastia Ming, a certi partiti che dichiarano di volere riportare l’Italia ai valori tradizionali autoctoni (non sappiamo però se quelli fenici, o greci, o romani, o saraceni, o longobardi, o svevi, o francesi, o spagnoli, o tedeschi, o…, o…)?

Uno di questi partiti si è presentato per la prima volta sulla scena politica esibendo l’unico punto del suo programma, punto esprimibile con un urlo liberatorio (vaffanculo!). L’altro, messosi per scaramanzia sotto la protezione del dio Po che i suoi aderenti dotati di corna (ancorché vichinghe ma pur sempre corna) celebrano come a Lourdes con raccolta di acqua della fonte, ringhiano – o ruttano, altro loro modo di comunicare secondo molti – che l’unica caratteristica necessaria per essere dei loro è perseguire l’imperativo categorico del cel’hodurismo; a naso, un partito per maschi macho. Del terzo partito non vale la pena parlare: fascisti erano, fascisti sono e fascisti saranno anche se addobbati con cappotti di cammello e borse Vuitton.

Conoscendoli, la prima cosa che farebbero questi tre partiti assieme per “illuminare” l’Italia, renderla a modo loro un po’ Ming, è sputare sull’Europa (ossia sputarsi in faccia visto che l’Europa siamo anche noi), chiudere le frontiere per evitare contaminazioni etniche e cacciare quelli che non sono “italiani veri” (ossia 60 milioni di persone dato che siamo tutti frutto di infiniti incroci che cominciarono circa 1,8 milioni di anni fa con le migrazioni dell’Homo erectus), dismettere i diritti civili per chi non celebra la trinità composta da Dio (Po), Patria (consistente in una mascherina tricolore) e Famiglia (quella che per loro – molti di essi divorziati, con rapporti multipli e figli sparsi qua e là – è il punto di riferimento, consiste in un anziano ebreo sposato con una correligionaria molto giovane che ha avuto un bambino da uno sconosciuto che li convince a cambiare religione).

Così, questi tre partiti, dopo avere negato Darwin (inglese), i virus (Hameau era francese), la teoria Copernicana (polacca) e la deriva dei continenti (Wegener era tedesco), e tante altre cose scoperte o inventate dai “barbari”, regnerebbero tutti assieme dando vita a una nuova dinastia alla quale darebbero il nome: Peppino. Più italico di così?!

Di Isaia Iannaccone*

**Isaia Iannaccone, nato a Napoli, chimico e sinologo, vive a Bruxelles. Membro dell’International Academy of History of Science, è specialista di storia della scienza e della tecnica in Cina, e dei rapporti Europa-Cina tra i secoli XVI e XIX. È autore di numerosi articoli scientifici, di trattati accademici (“Misurare il cielo: l’antica astronomia cinese”, 1991; “Johann Schreck Terrentius: la scienza rinascimentale e lo spirito dell’Accademia dei Lincei nella Cina dei Ming”, 1998; “Storia e Civiltà della Cina: cinque lezioni”,1999), di due guide della Cina per il Touring Club Italiano e di lavori per il teatro e l’opera. Ha esordito nella narrativa con il romanzo storico “L’amico di Galileo” (2006), best seller internazionale assieme al successivo “Il sipario di giada” (2007, 2018), seguiti da “Lo studente e l’ambasciatore” (2015), “Il dio dell’I-Ching” (2017) e “Il quaderno di Verbiest” (2019)