Dal Gujin tushu jicheng 古今图书集成 (Compilazione Imperiale Illustrata dei tempi antichi e attuali), composta in epoca Qing e distrutta durante un terremoto in Giappone, alla versione cinese di Wikipedia. Breve storia della tradizione enciclopedica in Cina.

Alle 11h58 del 1° settembre del 1923, un boato squarciò il cielo di Tokio. Per un attimo, un solo attimo, tutti pensarono che la salva di cannone che dal castello imperiale avvertiva che erano le 12h00 in punto, era stata anticipata. Un attimo, dicevo, un solo attimo, perché immediatamente la terra prese a tremare e il boato si confuse con un roboante fragore di fondo e con la vera cannonata che a mezzogiorno si sovrappose a tutto. L’intera regione del Kantō, su cui Tokio e Yokoama erano edificate, prese a saltellare come impazzita dando credito alla leggenda che voleva che l’arcipelago nipponico fosse poggiato sul dorso di un gigantesco pesce, inquieto e selvaggio. Ma non era il mitico pesce il responsabile di tutto ciò, bensì il più disastroso terremoto che avesse mai colpito la Capitale del Giappone in epoca moderna: l’epicentro fu poi individuato al bordo della placca terrestre situata sotto la baia di Sagami che nel suo movimento di subduzione sotto quella di Hothosck aveva causato il sisma valutato al massimo grado della scala Shindo, il 7°, equivalente a 7,9 gradi della scala Mercalli, a 8,2 della scala Richter. Terrificante, prese vita uno tsunami con onde alte trenta metri che si abbatterono sul litorale distruggendo tutto quello che incontravano per diversi chilometri all’interno.

Le 11h58. Era quella l’ora del pranzo. Nelle case, costruite prevalentemente in legno, le cucine erano in piena attività. I fuochi vivi si rovesciarono sui pavimenti e scoppiarono dappertutto incendi paurosi che durarono due giorni e due notti. Urla di panico, di disperazione, di dolore, di morte. Gli scossoni, gli scricchiolii, il fragore degli scoppi. Gli edifici, anche quei pochi in muratura, crollarono come castelli di carta, building ufficiali dalle dimensioni ragguardevoli si sbriciolarono come biscotti. Gli occhi di coloro che erano scappati per strada si rivolsero verso il Ryōunkaku, il Padiglione che sorpassa le nuvole, il primo grattacielo in stile occidentale, costruito nel 1890 e nel quale, orgoglio della modernizzazione dell’Impero, saliva verso il cielo il primo ascensore elettrico del Giappone. Tutti questi occhi, sbarrati, increduli, lo videro ondeggiare, scuotersi oscenamente come sotto gli effetti di un sabba infernale, e poi, partendo dalla cima a faro, i 12 piani che s’innalzavano per 69 metri si accasciarono inesorabilmente l’uno sull’altro, i mattoni del rivestimento esterno furono sparati come proiettili in tutte le direzioni.

Intanto, sulla piana del Kantō, il fuoco e l’acqua continuavano il loro macabro lavoro…

Quando la terra smise di tremare, si contarono più di 105.000 tra morti e dispersi, fra essi 92.000 periti negli incendi (ossia il 90%), 570.000 case crollate o distrutte dal fuoco, 2 milioni di senzatetto. Fervida, feroce e folle corse subito la voce che attribuì ai Coreani residenti in Giappone la responsabilità di appiccare gli incendi e di saccheggiare le rovine; milizie popolari si appostarono per le strade per controllare documenti e uccidere i Coreani che incontravano e tutti coloro che pronunciavano la lingua giapponese con accento straniero; della carneficina fecero le spese anche molti giapponesi delle campagne che parlavano con inflessioni dialettali. Per proteggere i Coreani venne promulgata la legge marziale ma, alla fine, il bilancio ufficiale fu di 231 coreani, 3 cinesi e 56 giapponesi linciati dalla folla (stime più recenti danno cifre fra 2.500 e 6.000 vittime). I 362 civili giapponesi arrestati per questi crimini ebbero pene leggere e molti furono scarcerati poco dopo approfittando della grazia concessa per il matrimonio del principe Hirohito. Va aggiunto che il clima di panico e il caos generalizzato coprirono la Polizia politica e quella militare giapponesi che arrestarono sindacalisti socialisti, e 13 tra essi furono assassinati.

Tra gli ingenti e insostituibili danni materiali provocati dal terremoto, citiamo il crollo della Biblioteca Nishimura. Sotto le sue rovine andò distrutta una delle tre copie allora esistenti al di fuori della Cina della Gujin tushu jicheng 古今图书集成 (Compilazione Imperiale Illustrata dei tempi antichi e attuali), un’enciclopedia composta tra il 1700 e il 1725 durante il regno degli imperatori Kangxi e Yongzheng della dinastia dei Qing.

Tanto per avene un’idea, diamo un po’ di numeri su questa monumentale opera del sapere il cui primo e principale curatore fu Chen Menglei: 800.000 pagine, 170 milioni di caratteri cinesi ottenuti dall’incisione di blocchetti mobili di rame, 5.020 volumi, 6.117 sezioni, 2 dizionari, 6.000 biografie; per illustrare il Gujin tushu jicheng è stato usato materiale artistico e tipografico 3,5 volte più cospicuo di quello utilizzato per l’undicesima edizione dell’Encyclopædia Britannica (del 1910-1911).

La nascita di questa mastodontica enciclopedia, che aveva la visionaria ambizione di raccogliere tutto lo scibile e renderlo accessibile al pubblico, va di pari passo con il cambio di dinastia tra i cinesi Ming (1368-1644) e i mancesi Qing (1644-1911). Infatti, Chen Menglei, eminente membro della prestigiosa Accademia Hanlin, nel 1672 fu nominato Compilatore Imperiale dall’imperatore Kangxi ma, appena un paio di anni dopo, egli venne accusato di essere in combutta con i partigiani della precedente dinastia che tramavano per rimettere sul trono un principe Ming sopravvissuto. Nel 1682 fu quindi condannato all’esilio e alla condizione di schiavo nelle famiglie nobili dei Manciù. Messosi in mostra per la sua erudizione, divenne ben presto precettore di diversi illustri rampolli, e il successo del suo insegnamento giunse alle orecchie dell’imperatore che nel 1698 lo prese a corte come istitutore del suo terzo figlio. Chen Menglei, nella sua veste di educatore e uomo di cultura, ebbe l’autorizzazione di consultare la biblioteca imperiale; dal 1701 cominciò a raccogliere e classificare documenti e libri con lo scopo di redigere quella che poi diventerà l’enciclopedia Gujin tushu jicheng. Il titolo fu dato dallo stesso imperatore Kangxi che approvò il progetto, appassionandosene.

Alla morte di Kangxi (1722) il potere passò nelle mani del figlio Yongzheng che, oltre a sbarazzarsi dei fratelli pretendenti al trono, tenne a disfarsi di tutti i più stretti collaboratori del padre. Ed ecco che il nostro Chen Menglei riprese la via dell’esilio a cui non sopravvisse. Il nuovo sovrano confidò il progetto dell’enciclopedia a un nuovo editore, Jiang Tingxi, e la stampa dell’opera avvenne tra il 1726 e il 1728.

Questa, per sommi capi, la storia dell’enciclopedia più completa della storia letteraria cinese, e la più vasta mai compilata al mondo. C’è da dire che essa non fu un unicum nel panorama delle raccolte enciclopediche in Cina, bensì l’erede di una tradizione che era cominciata tra i secoli IV e II a. C. con alcuni dizionari che classificavano i caratteri in modo razionale, e li ponevano come evoluzione di quelli antichi incisi sulle ossa oracolari o sui bronzi. Insomma, dati i tempi, dei veri e propri dizionari enciclopedici. Il più famoso e corposo di questi dizionari ragionati è Erya 爾 雅 (in caratteri non semplificati), che spiega 5.000 item, composto a cavallo tra l’epoca Zhou e quella Han (IV-III secolo a.C.); esso suddivide parole ed espressioni in 17 categorie ancora oggi sorprendenti per la praticità delle scelte delle classi: metafore, espressioni dialettali, descrizioni ausiliarie, parentela, architettura, cielo, terra, colline, montagne, acque, erbe, alberi, insetti, pesci, uccelli, mammiferi, animali domestici. Il titolo, Erya, rappresenta una chicca linguistica di rara finezza per il gioco di parole che evoca: il primo carattere er 爾 significa “tu” ma qui viene usato perché omofono di 邇un carattere che si scrive diversamente ma ha la stessa pronuncia er, e che significa “vicino”; il secondo carattere ya 雅 vuol dire “elegante, corretto, raffinato”; il titolo, dunque, possiamo tradurlo letteralmente come “Avvicinare ciò che è corretto”, ossia andare al significato delle cose, che è proprio lo scopo del dizionario enciclopedico.

Da Erya in poi, nella storia della letteratura cinese si contano circa trenta differenti enciclopedie vere e proprie. Mi limito alla citazione di due di esse molto particolari perché hanno costituito due tappe fondamentali: la codificazione più avanzata della farmacopea tradizionale cinese, e il coronamento dell’incontro scientifico tra Europa e Cina.

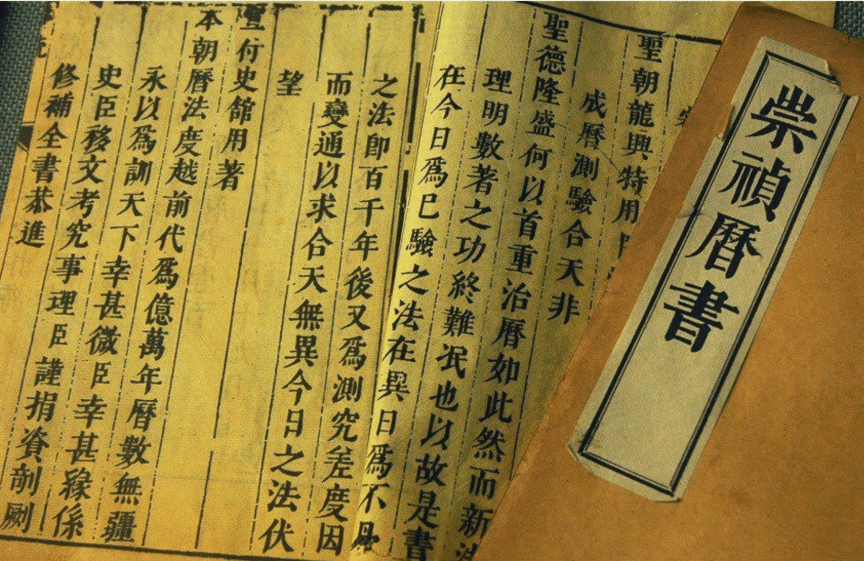

La prima è il Bencao gangmu 本草纲目 (Compendio di materia medica) di Li Shizhen 李时珍 (1518-1593). Essa fu stampata per la prima volta nel 1596, ed è il maggior trattato scientifico di epoca Ming; la sua importanza fu tale che venne ripubblicato più volte durante la successiva dinastia Qing. Le recenti riedizioni del 1982 e 1985 in caratteri semplificati testimoniano di quanto in Cina sia ancora di grande attualità la sua impostazione sistematica. Anche in questo caso diamo qualche numero: classificazione di 1.892 sostanze vegetali, 11.000 prescrizioni mediche, 1.100 illustrazioni. L’altra enciclopedia storica è il Chongzhen lishu 崇祯历书 (Libri calendariali dell’epoca Chongzhen) che porta il nome dell’ultimo imperatore dei Ming (impiccatosi all’arrivo delle truppe dei conquistatori Maciù): raccoglie gli scritti in lingua cinese di astronomia e di matematica che i missionari gesuiti in Cina scrissero assieme ai loro collaboratori cinesi; anche se è stata accusata di non avere presentato la teoria copernicana, l’enciclopedia è comunque l’emblema delle conoscenze scientifiche europee più avanzate di quel periodo (ad esempio la cosmologia di Tycho Brahe, il telescopio di Galileo, la geometria sferica, i logaritmi, ecc.), e nello stesso tempo la pietra miliare nella storia dei rapporti scientifici tra Occidente e Cina. Al cambio di dinastia dai Ming ai Qing (1644) il Chongzhen lishu rimase in voga, così come restarono al loro posto di funzionari imperiali gli scienziati gesuiti (il direttore dell’Osservatorio astronomico era il tedesco Adam Schall von Bell), ma per evitare di celebrare la dinastia decaduta e gli stranieri, l’enciclopedia fu ristampata più volte eliminando dal titolo i riferimenti a Chongzhen e all’Occidente.

In epoca contemporanea, l’attività enciclopedica della Cina è entrata nel futuro con veemenza. Innanzitutto, la versione cinese di Wikipedia non è una traduzione dall’inglese degli item scritti da occidentali, bensì delle voci composte dagli specialisti cinesi per i Cinesi, dunque versioni originali dei soggetti trattati. Esistono anche una Wikipedia in lingua cinese classica (caratteri non semplificati), e un’altra in cantonese.

Tra le enciclopedie cinesi concepite per la consultazione on-line, citiamo due colossi: Hudong baike 互动百科, diventato oggi Baike.com, un servizio commerciale nato nel 2005 che contiene un’enciclopedia e un social network; conta più di 18 milioni di articoli; viene criticato perché applica autocensura in accordo con le Autorità. Il secondo sito è quello di Baidu baike 百度百科 , del 2006, che a tutt’oggi presenta 17 milioni di articoli.

Ora, non è che io voglia fare l’infantile gioco dei maschietti-macho per misurare chi ha l’enciclopedia più lunga, ma se pensiamo alla storia dell’enciclopedismo europeo, il monumento che subito viene in mente è l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers curata da Diderot e D’Alambert con i contributi di tanti savants dell’epoca dei Lumi; essa, pubblicata fra il 1751 e il 1777, ma a singhiozzo a causa dell’opposizione di politici, scrittori, uomini di cultura, religiosi e giornalisti, consta soltanto di: 17 volumi di testo, 11 volumi di figure, 71.818 articoli, con una tiratura iniziale di 4255 esemplari. Certo, il confronto fra l’enciclopedismo cinese e quello di casa nostra non va fatto solo sulla corposità delle opere, ma anche sullo spirito filosofico, scientifico e critico che anima le loro pagine creando cultura e non soltanto nozionismo. Su questi terreni gli studi comparativi offrono ancora un vasto campo di ricerca ma, avendone maturata un’idea personale, non mi sento di smentire ciò che lo stesso Diderot, all’inizio dell’articolo sulla filosofia cinese dal titolo «Chinois (philosophie des)», scrisse proprio per l’Encyclopédie. Egli afferma: «Questi popoli che sono, per unanime consenso, superiori a tutte le nazioni dell’Asia, per la loro antichità, il loro ingegno, il loro progresso nelle arti, la loro saggezza, la loro politica, il loro gusto per la filosofia, in tutti questi punti, nel giudizio di pochi autori, lo insegnano anche nelle regioni più illuminate d’Europa.» Mi fa piacere che dopo tre secoli, grazie allo sviluppo degli studi sinologici, quei “pochi autori” siano diventati molti.

Di Isaia Iannaccone*

**Isaia Iannaccone, nato a Napoli, chimico e sinologo, vive a Bruxelles. Membro dell’International Academy of History of Science, è specialista di storia della scienza e della tecnica in Cina, e dei rapporti Europa-Cina tra i secoli XVI e XIX. È autore di numerosi articoli scientifici, di trattati accademici (“Misurare il cielo: l’antica astronomia cinese”, 1991; “Johann Schreck Terrentius: la scienza rinascimentale e lo spirito dell’Accademia dei Lincei nella Cina dei Ming”, 1998; “Storia e Civiltà della Cina: cinque lezioni”,1999), di due guide della Cina per il Touring Club Italiano e di lavori per il teatro e l’opera. Ha esordito nella narrativa con il romanzo storico “L’amico di Galileo” (2006), best seller internazionale assieme al successivo “Il sipario di giada” (2007, 2018), seguiti da “Lo studente e l’ambasciatore” (2015), “Il dio dell’I-Ching” (2017) e “Il quaderno di Verbiest” (2019)