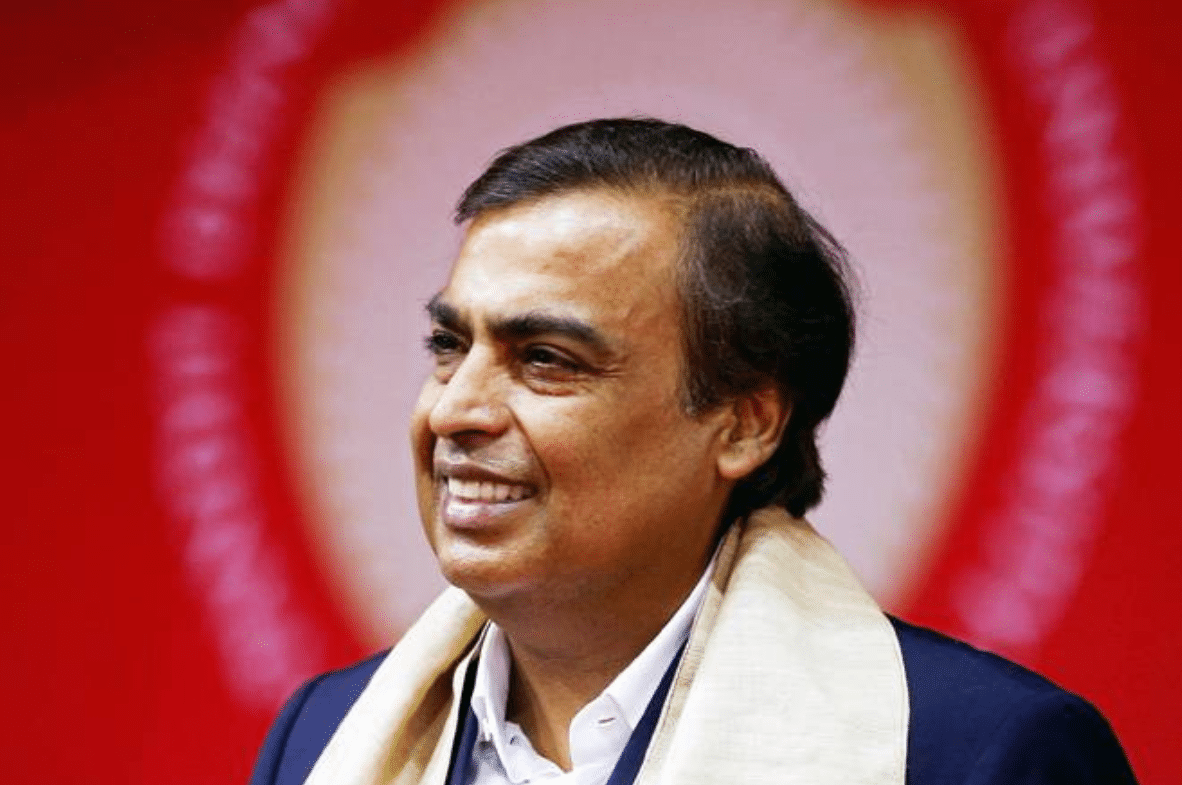

La scorsa settimana il magnate indiano Mukesh Ambani è diventato ufficialmente l’uomo più ricco d’Asia, superando il cinese Jack Ma. Se probabilmente vi sarà capitato di sentir parlare di Ma, padre del colosso dell’e-commerce Alibaba protagonista di alcune memorabili performance pop trash — come quella volta in cui ha ballato vestito da Michael Jackson alla festa della sua azienda, o quando ha prodotto e recitato in un film di arti marziali girato apposta per fargli battere tutti i giganti del kung-fu in video — nel caso non seguiate con costanza le cose indiane è quasi certo non abbiate mai sentito parlare di Ambani, imprenditore che vanterebbe un patrimonio personale stimato intorno ai 44,4 miliardi di dollari accumulato negli ultimi anni di gestione del conglomerato di famiglia Reliance.

In India le vicende della famiglia Ambani sono ormai materia da cultura generale, anche grazie a un celebre passaggio cinematografico a Bollywood. Il patriarca Dhirubai Ambani alla fine degli anni Sessanta fonda la piccola azienda Reliance, concentrandosi su import-export di poliestere e spezie, allargandosi successivamente al business del tessile. Nel giro di dieci anni cavalca l’onda della borsa e amplia a dismisura la portata della compagnia, ormai tentacolarizzata in diversi ambiti del settore produttivo indiano. Morirà nei primi anni duemila a Bombay, simbolo della caparbietà di una generazione di indiani “che si è fatta da sola”, capace di partire da una scrivania e un telefono in un bilocale striminzito fino a lasciare ai propri figli una tra le principali multinazionali del subcontinente.

A causa di dissidi personali, i due eredi di Dhirubai — Anil e Mukesh — finiscono per scorporare l’azienda di famiglia, diventando concorrenti. La spunterà Mukesh, che con Reliance Industries indovina il business del petrolchimico e dei grandi progetti infrastrutturali in un’India in parabola ascendente, affermandosi come l’incarnazione del potere industriale indiano.

In Italia un mezzo sconosciuto, in India icona dell’opulenza e del crony capitalism, del capitalismo clientelare: Ambani non è amico dei politici, ma amico della politica, qualsiasi sia il colore al potere. Ieri vicino all’Indian National Congress dei Gandhi, oggi considerato tra i principali sponsor corporate del governo di Narendra Modi, incidentalmente al vertice del Paese proprio quando la Reliance di Ambani sferra un colpo mortale nel mercato della telefonia mobile, sbaragliando la concorrenza col nuovo mobile network made in Reliance, Jio: il più veloce e il più conveniente di tutta l’India.

E ora, secondo le ultime indiscrezioni, dopo essersi messo in tasca l’intero settore mobile indiano, Ambani sarebbe pronto ad assaltare l’intero sistema delle telecomunicazioni nazionali, in coppia al mercato in crescita dell’online retailing. Dall’alto della sua residenza personale a Bombay, l’iconico grattacielo Antilia, Mukesh Ambani scruta l’India dall’alto al basso e vede una landa sterminata pronta ad essere conquistata.

Non sono molti, in ordini di grandezza indiani, ad appartenere al club esclusivo dei multimiliardari subcontinentali: 119, per un patrimonio collettivo stimato intorno ai 440 miliardi di dollari, dietro solo ai colleghi miliardari di Stati Uniti e Cina. Un’élite su cui si concentra The Billionaire Raj: A Journey Through India’s Gilded Age, l’ultimo libro di James Crabtree, già corrispondente da Bombay per il Financial Times e oggi professore presso la National University di Singapore. In una lunga e succosa anticipazione del libro pubblicata su The Guardian vengono presentate le vicende di tre uomini simbolo dei «nuovi ultraricchi indiani»: Mukesh Ambani, Vijay Mallya e Nirav Modi.

Il secondo — soprannominato King of Good Times per il suo stile di vita appariscente, al vertice del colosso degli alcolici indiani Kingfisher — e il terzo — schivo e riservato, gioielliere di fama internazionale — sono entrambi al momento a Londra, in fuga dal fisco indiano: Mallya deve rientrare da un debito contratto con vari istituti bancari indiani pari a 1,3 miliardi di dollari; per Modi (non imparentato col primo ministro indiano), la stima del debito sale a 1,8 miliardi di dollari.

Due storie come tante, nel club dei 119, in cui si intrecciano favoritismi politici, corruzione, accesso privilegiato al credito bancario, funzionari amministrativi compiacenti e legislatori ben felici di rimandare al domani disegni di legge che aiutino a tenere sotto controllo l’esuberanza fiscale dei nuovi ricchi e il divario sempre più profondo tra i pochi che hanno troppo e i tantissimi che hanno troppo poco.

Scrive Crabtree: «L’India rimane un Paese povero: secondo una ricerca di Credit Suisse, nel 2016 per essere annoverati tra l’1 per cento più ricco del Paese bastava vantare patrimoni per un valore di 32.892 dollari. Nel frattempo, il top 10 per cento dei percettori di reddito indiani assorbe intorno al 55 per cento delle entrate nazionali, la percentuale più alta di ogni grande Paese nel mondo. In altre parole, l’India ha creato un modello di sviluppo in cui i ricavi della crescita fluiscono inusualmente e rapidamente verso l’alto. Eppure, forse perché la società indiana è da molto tempo profondamente stratificata, questo drammatico aumento dell’ineguaglianza economica non ha ricevuto tanta attenzione internazionale quanta ne meriterebbe».

Cosa si nasconde dietro le pieghe della crescita del Pil, quando leggiamo e scriviamo che «l’India cresce più di tutti».

di Matteo Miavaldi

[Pubblicato su Eastwest]