L’industria delle applicazioni giapponese offre un dilemma. Da un lato si osserva un mercato robusto in termini di volumi di vendita – il secondo mondiale dopo gli Usa – e la diffusione precoce di una serie di applicazioni e tecnologie che hanno rivoluzionato società e mercati, come il primo servizio di e-mail su mobile del 1999, o il debutto del G3 nel 2001. Dall’altro lato si fatica a trovar traccia della diffusione di applicazioni giapponesi nel mercato digitale globale, ad esempio degli smartphone, e di riflesso nelle esportazioni del paese – appena il 2 per cento dell’intero settore It nel 2009.

Diversi accademici da entrambe le sponde del Pacifico hanno imputato negli ultimi anni all’industria giapponese una carenza di innovatività e messo in dubbio la capacità del Giappone di restare competitivo nell’era dell’economia digitale. Dopo il declino dell’elettronica giapponese, con esportazioni calate del 37 per cento tra il 2000 e il 2011; dei videogame, con il massimo di esportazioni nell’ormai lontano 2001 secondo l’Associazione dei fornitori di intrattenimento per Computer; e l’assenza di imprese network del calibro di Cisco o Huawei, si teme anche per le applicazioni.

La cultura d’impresa è considerata la prima responsabile. Le imprese giapponesi hanno tradizionalmente dato più importanza allo sviluppo hardware rispetto al software. Il personale software non solo occupa spesso posti inferiori a quelli dei colleghi hardware nella rigida gerarchia delle imprese nipponiche, ma anche nello sviluppo dei prodotti viene coinvolto solo in un secondo momento: l’hardware è il vero prodotto. In questo hanno contribuito anche le università, orientate principalmente verso l’elettronica e l’hardware e meno allo sviluppo software.

Secondo una ricerca dell’Associazione giapponese delle industrie elettroniche e dell’IT, il software è visto dalle imprese giapponesi più come un modo per tagliare i costi che come un strategia di sviluppo di servizi e creazione di valore come avviene invece negli Usa. L’indicatore chiave di questa tendenza è nel livello degli investimenti del settore: solo il 10 per cento del totale degli investimenti va allo sviluppo di packaged software – programmi commerciali venduti al pubblico su licenza – cifra di gran lunga inferiore al quasi 90 per cento speso per i custom software – sviluppati specificatamente per un’impresa o un progetto.

Le opportunità per piccole start up di scalare le operazioni verso vendite di massa sono così molto limitate. È l’intero ecosistema dell’innovazione a essere differente da quello impostosi negli Stati Uniti. In Giappone a guidare sono i grandi conglomerati e le loro divisioni, mentre sono limitati gli investimenti diretti di capitale di rischio in nuove start up. Le relazioni nella catena di produzione sono dominante dalla pratica del keiretsu – nel quale ogni conglomerato si rifornisce dai fornitori collegati e gli fa sviluppare quel che gli serve invece di prenderlo da un offerente esterno, privilegiando stabilità e fiducia – che rende difficile l’avvio di start up rivoluzionarie.

Per descrivere la forte indigenizzazione di certa tecnologia tutta orientata al mercato interno e non diffusa all’estero è stato coniato anche un termine scherzoso: l’effetto Galapagos. Le tecnologie diffuse sull’arcipelago del Sol levante sono state paragonate a quei rettili scoperti da Darwin sulle isole omonime, che hanno avuto una distinta evoluzione rispetto alle specie diffuse sul continente. L’esempio più famoso sono certi cellulari, i gara-kei, che permettevano di andare in rete già molto prima degli smartphone, ma che non hanno mai incontrato successo al di fuori del paese.

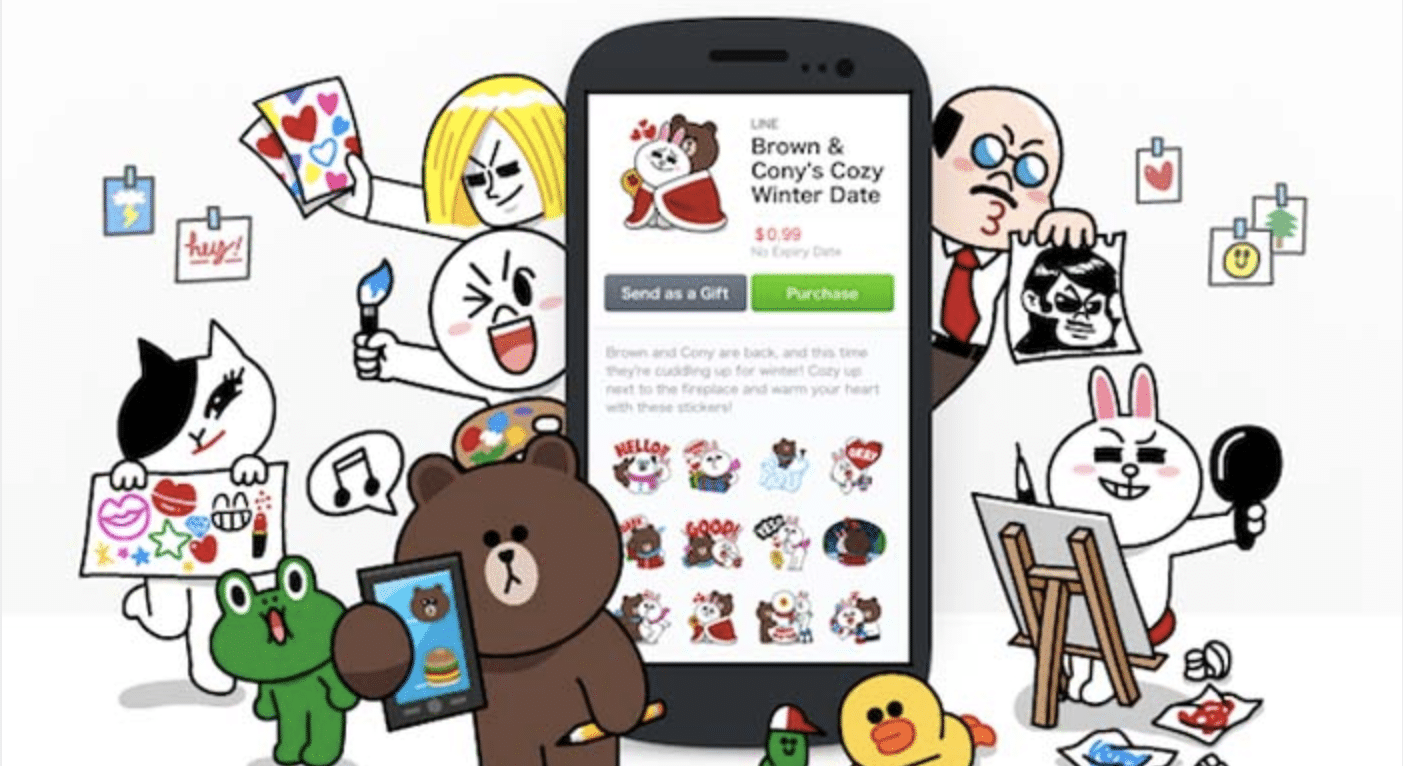

Il Giappone ha una serie di varianti specifiche di grande successo sia dei social media globali, come Line – equivalente in Giappone di Whatsapp o Messenger – che dei venditori in rete come Rakuten, che è invece l’Amazon del Giappone, e registra comunque vendite per più di 6 miliardi di dollari l’anno. Entrambi dominano il mercato giapponese, ma stentano nella competizione sul mercato globale dominato dai colossi americani.

Tra gli addetti ai lavori la scarsa diffusione della lingua inglese è considerata una criticità, sia all’interno delle imprese che nella conquista di mercati esteri.

Spesso la personalizzazione dei custom software è fatta in giapponese seguendo requisiti locali e ciò avrebbe comportato forti limitazioni sia alle possibilità di acquisire mano d’opera altamente specializzata dall’estero, che di esternalizzare verso altri paesi, come l’India.

Le potenzialità dell’industria giapponese sembrano al momento concentrate nelle applicazioni incorporate di alta qualità, come le applicazioni per la robotica, per le macchine utensili, l’intelligenza artificiale e le automobili.

[Pubblicato su il manifesto]