Pechino lo ha detto chiaramente: la Cina affronta “un ambiente internazionale insolitamente complesso”. Allusione alle tensioni geopolitiche. Non solo i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, ma anche la competizione con gli Stati Uniti. Si aggiungono “problemi interni sia ciclici che strutturali”. Così il governo scommette sulla tecnologia, settore per cui alle Due sessioni è stato stanziato un budget di 51 miliardi di dollari.

In Cina le chiamano “tifa” (提法). Sono espressioni immaginifiche utilizzate nei documenti politici per trasmettere direttive molto generali. Volutamente criptiche, tali formulazioni preludono spesso all’introduzione di un indirizzo strategico più concreto. Altre volte spariscono prima di raggiungere la fase attuativa. Da alcuni mesi una nuova tifa ha preso il sopravvento nella retorica dei dirigenti politici cinesi: “nuove forze produttive per uno sviluppo di alta qualità”.

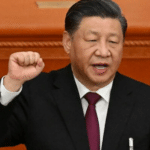

Il termine è entrato ufficialmente nel vocabolario del Partito-Stato durante le “Due sessioni”, la plenaria che dal 5 all’11 marzo ha riunito il parlamento e il massimo organo consultivo cinese con l’intento di tirare un bilancio dell’anno trascorso e anticipare le priorità per l’anno in corso. L’annuncio più atteso ha riguardato l’obiettivo di crescita, che nel 2024 dovrà mantenersi “intorno al 5%”; leggermente meno del 5,2% del 2023, raggiunto grazie alla performance poco esaltante dell’anno precedente ancora segnato dalla pandemia. Centrare quell’“intorno al 5%”, apparentemente più basso, oggi è quindi più difficile rispetto a dodici mesi fa.

Pechino lo ha detto chiaramente: la Cina affronta “un ambiente internazionale insolitamente complesso”. Allusione alle tensioni geopolitiche. Non solo i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, ma anche la competizione con gli Stati Uniti. Si aggiungono “problemi interni sia ciclici che strutturali”. Secondo il primo ministro Li Qiang, “un calo della domanda esterna ha coinciso con una mancanza di domanda interna”, mentre restano “rischi acuti” nel “settore immobiliare, nel debito pubblico delle amministrazioni locali e nelle istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni”. Segno di come a Zhongnanhai, il “Cremlino cinese”, ci sia la consapevolezza che il vecchio modello di sviluppo trainato dagli investimenti infrastrutturali non funziona più. Dopo trent’anni di urbanizzazione ipertrofica, i governi provinciali sono in rosso. Quel che è peggio, lo sono anche i loro migliori clienti: le aziende immobiliari hanno costruito più di quanto il mercato riesca ad assorbire. E’ qui che entra in gioco il “nuovo sviluppo di alta qualità”.

Vaghe, come tutti i tifa, servirà ancora tempo per capire in cosa consistono veramente le “nuove forze produttive”. Detto in pochissime parole, il nuovo mantra attribuisce meno importanza ai tassi di crescita, per consolidare piuttosto la posizione della Cina nella catena globale del valore. Quell’“intorno al 5%” serve perlopiù a rinfrancare i mercati e contenere la disoccupazione giovanile. Sono altri numeri a contare davvero. In questa nuova visione, ruolo centrale lo assume il settore tecnologico, per cui Pechino ha stanziato 51 miliardi di dollari. Nel 2023 le industrie legate alla transizione energetica (veicoli elettrici, batterie e celle solari) hanno tenuto a regime l’economia. Con un aumento annuo della spesa fissato al 10% (cifra superiore al 7,2% destinato alla difesa), scienza e tecnologia – secondo il premier Li – otterranno anche maggiore slancio in futuro. Spiccano il comparto spaziale, del calcolo quantistico e, soprattutto, dell’intelligenza artificiale (IA), con le loro molteplici declinazioni civili e militari. Per esempio, il ministero della Pubblica Sicurezza ha cominciato a parlare di “nuova capacità di combattimento di qualità”, riferendosi all’utilizzo dei big data nelle operazioni di “polizia preventiva”.

Sembra un déjà–vu, ma non lo è. “Nuovo” di nome, “lo sviluppo di alta qualità” ha tutta l’aria di essere una sintesi di quanto già proposto negli ultimi anni. Un mix tra il controverso Made in China 2025, piano strategico lanciato nel 2015 per sviluppare il settore manifatturiero ad alto valore aggiunto, e la “doppia circolazione”, la strategia varata all’inizio della pandemia per rafforzare il mercato interno e allentare la dipendenza dalle filiere produttive del resto del mondo. Con le due precedenti iniziative il “nuovo sviluppo di alta qualità” condivide l’obiettivo di fondo: ovvero quello di transitare dal vecchio modello basato sul binomio export-investimenti infrastrutturali verso la formula export-investimenti industriali. La Cina sembra così voler restare “fabbrica del mondo”, ma di prodotti avanzati non più di paccottiglia a basso costo.

La vera novità consiste nelle modalità di finanziamento, più prudenti dopo il tracollo dell’edilizia abitativa. Nessuna pioggia di stimoli come durante la crisi mondiale del 2008. Piuttosto, per non gravare ulteriormente sulle amministrazioni locali – per la quarta volta in ventisei anni – Pechino emetterà centinaia di miliardi di dollari in “titoli di Stato centrali speciali a lunghissimo termine”. In cantiere ci sono ulteriori incentivi statali per invogliare i consumatori agli acquisti. A inizio marzo, il Consiglio di Stato cinese ha lanciato un piano di azione per promuovere l’ammodernamento dei beni di produzione, delle infrastrutture di trasporto e delle attrezzature industriali. Per il 2024 Pechino ha promesso di aumentare del 25% la spesa per la strumentazione in vari settori, dal manifatturiero all’agricoltura, passando per l’istruzione e la sanità. Le aziende potranno ricevere sostegno economico dal governo, agevolazioni fiscali e prestiti mirati da parte delle banche.

Funzionerà? Troppo presto per dirlo. Secondo l’autorevole rivista finanziaria Caixin, la strada è quella giusta: “Lo scorso anno la crescita del PIL si è attenuata, dimostrando che la struttura dell’economia cinese sta subendo una trasformazione. Il contributo delle nuove infrastrutture e delle nuove fonti energetiche è aumentato in modo sostanziale. L’intelligenza artificiale e la produzione avanzata diventeranno nuovi punti di crescita, mentre il contributo del settore immobiliare all’economia continua a diminuire”. Eppure qualche ostacolo all’orizzonte apparentemente c’è.

L’intento conclamato del nuovo piano consiste nell’aumentare la domanda interna di beni, proprio come prevedeva la “doppia circolazione”. Ma, dopo tre anni di pandemia, la propensione al consumo dei cinesi – già per indole risparmiatori – resta ben al di sotto delle aspettative. Non aiuta la stagnazione dei salari e la reticenza di Pechino a introdurre misure di sostegno al reddito in stile occidentale. L’”assistenzialismo” “incoraggia la pigrizia”, ha dichiarato più volte il presidente cinese Xi Jinping. E’ vero, le autorità hanno annunciato un aumento delle pensioni nelle aree rurali, sostegno per le famiglie con figli e abitazioni a prezzi accessibili per i più indigenti. Ma per cambiare le abitudini di spesa serve tempo.

Con una domanda interna ancora debole, nell’immediato la strategia di Pechino dipende in larga parte dai mercati esteri, sempre meno accoglienti. Il contesto internazionale è “insolitamente complesso” hanno ammesso i leader cinesi, alludendo al “de-risking” di Stati Uniti e Unione Europea. Potrebbe non avere troppo senso sovvenzionare la produzione di veicoli elettrici mentre calano gli acquisti in patria e Bruxelles valuta nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina.

Anche in caso di successo, c’è chi dubita basterà. Secondo Goldman Sachs, lo scorso anno il trittico – veicoli elettrici, batterie agli ioni di litio ed energie rinnovabili – ha rappresentato solo circa il 3,5% del PIL cinese. Non abbastanza da sostituire l’immobiliare, settore che fino a poco tempo fa contava per un quarto dell’economia nazionale. Né sembrano in grado di creare posti di lavoro sufficienti per impiegare i milioni di laureati e lavoratori che si spostano da altre province in cerca di un’occupazione. Il problema non è solo la quantità ma anche la qualità della manodopera. E il tempo stringe. Stando ai dati ufficiali, entro il 2025 la Cina dovrà affrontare una carenza di 30 milioni di lavoratori in dieci industrie manifatturiere di importanza strategica. Compresi i settori previsti dal nuovo piano di sviluppo. La chiave è la formazione: Xi ha detto servirà anche ad appianare le disuguaglianze sociali. Quindi a realizzare l’altro tifa della “prosperità comune”. Ma, appunto, serve tempo e il tempo stringe.

Altre insidie sono di natura politica. Il prossimo 1° ottobre ricorre il 75esimo anniversario della Repubblica Popolare. Fin da subito le “nuove forze produttive per uno sviluppo di alta qualità” sono parse assumere connotazioni fortemente simboliche. L’espressione è stata introdotta lo scorso anno da Xi durante una trasferta nello Heilongjiang, provincia storicamente nota per l’industria pesante e la produzione agricola. Qui, visitando l’Harbin Engineering University, il presidente cinese ha sottolineato l’importanza di coltivare l’istruzione, la scienza, la tecnologia e la formazione di talenti, chiedendo “maggiori risultati nel trasformare la Cina in un paese leader in questi aspetti”. Difficile non notare l’assonanza con le “forze produttive avanzate” di Jiang Zemin che, assunta la presidenza, nei primi anni 2000 costruì l’architettura teorica per permettere l’ingresso dei capitalisti nel Partito.

Tracciando un collegamento con il predecessore, Xi pare voler proporsi come un nuovo riformista: l’autore della cosiddetta “modernizzazione in stile cinese”. Un percorso che, tenendo conto delle condizioni locali, si discosta da quello tracciato dall’Occidente. Per ora però, come dimostrano le “nuove forze produttive per uno sviluppo di alta qualità”, il modello economico propugnato da Xi implica innanzitutto meno mercato e più Partito-Stato. Discutibile ricetta per incentivare l’innovazione. Dopo la stretta normativa avviata nel 2020 per regolamentare l’economia digitale in rapida espansione, i giganti tecnologici cinesi hanno perso più di mille miliardi di dollari di valore, una cifra pari al PIL dei Paesi Bassi. Percependo il disagio, Pechino ha promesso strumenti legali a difesa dell’imprenditoria privata. Ma l’impressione è che, se in ambito aziendale è venuta meno la fiducia nelle istituzioni, ai vertici del potere politico c’è riluttanza a condividere il controllo sui settori ritenuti strategici.

Nuovi provvedimenti, approvati alle “Due sessioni”, obbligano ufficialmente il Consiglio di Stato a seguire l’ideologia, la guida e le istruzioni del partito. A venire ridimensionata è soprattutto la figura del primo ministro Li: già marginalizzato nella gestione economica, quest’anno il capo dell’esecutivo non ha tenuto alcuna conferenza stampa finale per la prima volta dagli anni ‘90. Né, come d’usanza, ha incontrato a porte chiuse i dirigenti delle multinazionali occidentali confluiti a Pechino il 25 marzo per il China Development Forum. Al suo posto lo ha fatto Xi, sempre più incline a spingersi oltre le usuali competenze da presidente.

Più politica vuol dire meno economia? Il dubbio c’è. Nell’ultimo mese la leadership cinese ha annunciato significative aperture nei confronti degli investimenti stranieri, persino in comparti critici come le telecomunicazioni. Ma è impossibile non notare contestualmente l’importanza crescente della “sicurezza”, parola il cui utilizzo nei documenti ufficiali è in aumento laddove “riforme” e “mercato” si sono verticalmente rarefatte. Ben altro clima rispetto all’era Jiang Zemin. Nel marzo 1998, appena nominato primo ministro, il numero due Zhu Rongji approcciò i giornalisti nella Grande Sala del Popolo a Pechino con toni oggi impensabili: “Accolgo volentieri qualsiasi domanda da parte di tutti voi. Sono felice di rispondere”.

Tre anni dopo la Cina faceva il suo ingresso trionfale nell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Sono seguiti due decenni di crescita quasi inarrestabile. Lo scambio di idee con l’Occidente ha favorito l’ascesa delle big tech cinesi. Oggi il contesto geopolitico è più ostile, la congiuntura economica meno favorevole. Ma sono forse le contorsioni interne la vera minaccia per le “nuove forze produttive” di Xi.

Di Alessandra Colarizi

[Pubblicato su Aspenia]

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.