Lo scorso dicembre, alla vigilia delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump firmava un ordine esecutivo per ridurre la dipendenza del Paese da fonti estere di “minerali critici” vitali nella produzione di una vasta gamma di beni strategici per l’industria americana. Un ordine palesatosi nell’ultimo round di restrizioni commerciali varate dal governo americano questo 10 luglio con l’imposizione di un aumento del 10% di dazi su una serie di importazioni provenienti dalla Cina, tra le quali figurano appunto anche le “terre rare”.

Sconosciute ai più, le terre rare o lantanidi sono un gruppo di diciassette elementi contenuti in diversi minerali diventati fondamentali nella produzione di un’innumerevole quantità di prodotti ad alto contenuto tecnologico grazie alla loro capacità di dar luogo a leghe con elevate proprietà magnetiche. In particolare, tutta la moderna elettronica così come la produzione di semiconduttori, fibre ottiche, sistemi di navigazione, laser e monitor, fino alla produzione di cd, carte di credito e telefoni cellulari sarebbe totalmente irrealizzabile senza questi elementi. A dipendere dalle terre rare cinesi è inoltre la produzione dei più sofisticati strumenti bellici dell’esercito statunitense e quasi tutta l’industria della cosiddetta “green economy”, dai pannelli solari alle batterie ricaricabili per auto elettriche ed ibride.

Tuttavia, queste “terre” non sono affatto rare. La loro rarità si deve principalmente al fatto che, per ricavare questi elementi, è necessaria un’estesa attività di estrazione, con enormi costi sia in termini economici che ambientali dovuti anche alla radioattività degli scarti derivanti della loro lavorazione.

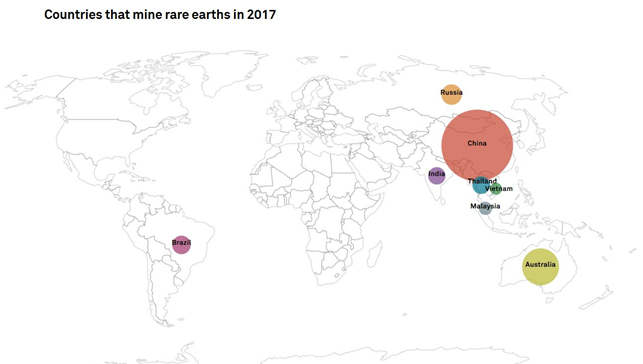

L’ampia disponibilità (un terzo degli attuali giacimenti conosciuti), i bassi costi della manodopera e la scarsa protezione ambientale hanno però di fatto consentito alla Cina di sbaragliare qualsiasi concorrenza e di controllare, secondo la United States Geological Survey (USGS) tra l’85% e il 95% dell’offerta mondiale e il 78% del mercato americano.

L’importanza di questi materiali era già stata riconosciuta nel 1992 dall’allora leader cinese Deng Xiaoping il quale sostenne che avrebbero avuto lo stesso valore strategico del petrolio mediorientale. A distanza di quasi trent’anni la sua profezia sembra essersi avverata, anche se si tratta di un’arma che Pechino può utilizzare con molta attenzione e cautela evitando che si tramuti in un’arma “spuntata”.

Già nel 2010 infatti le terre rare furono al centro di un’accesa disputa commerciale, determinata dalla decisione cinese di ridurre le sue quote all’esportazione del 40% per motivi di salvaguardia ambientale. Le misure comportarono un aumento immediato dei prezzi internazionali delle terre rare e una crescente preoccupazione da parte dei paesi occidentali; preoccupazione culminata nel 2012 con la presentazione del caso di fronte all’ Organo di Conciliazione (Dispute Settlement Body) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio da parte degli Stati Uniti affiancati da Giappone e Unione Europea. La decisione dell’Organo di Conciliazione arrivò nel 2014. Pur riconoscendo la possibilità da parte degli stati membri di applicare restrizioni determinate da motivi ambientali, si contestò alla Cina la violazione del principio di non discriminazione, visto che l’aumento delle quote all’esportazione garantivano un maggior accesso al mercato e prezzi più favorevoli per le imprese nazionali cinesi.

Da parte sua Pechino, pur applicando la sentenza ed eliminando le quote stabilite in precedenza rinviava con fermezza le accuse al mittente constatando, non solo il fatto di aver superato le quote di estrazione fissate e il crescente impatto ambientale derivante, ma anche l’“ipocrisia” di chi, che senza privarsi delle proprie riserve, vuole continuare a sfruttare in modo economico quelle cinesi.

Dietro l’atteggiamento cinese si nasconde però anche una duplice ambizione. In primo luogo Pechino tenta attraverso queste limitazioni di spingere le principali industri occidentali ad alto contenuto tecnologico a trasferire le loro produzioni in Cina. In secondo luogo, queste misure vengono ritenute funzionali ad aiutare lo sviluppo delle imprese cinesi secondo il piano “Made in China 2025” varato dal premier Li Keqiang nel 2015. Un piano ambizioso volto a far progredire la produzione cinese nella catena del valore, concentrandosi sempre di più nell’industria ad alto valore aggiunto. In particolare, il piano si pone l’obiettivo di riuscire a produrre localmente entro il 2025 il 70% dei materiali definiti strategici per l’industria del futuro, facendo della Cina un paese leader nella produzione di materiali ad alto contenuto tecnologico.

Molti commentatori ritengono che le misure commerciali varate dall’amministrazione americana siano una risposta proprio al piano “Made in China 2025.” Le misure, volte a riequilibrare alcune pratiche sleali portate avanti dal governo di Pechino dovrebbero infatti, secondo le intenzioni dell’attuale presidenza, favorire il “ritorno” in patria della produzione industriale ritenuta strategica.

Tuttavia, nel caso specifico delle recenti limitazioni relative la produzione di terre rare cinesi, si contesta da più parti l’efficacia del provvedimento. Un aumento dei dazi del 10% infatti sarebbe troppo poco per indurre un cambio di fonti di approvvigionamento e troppo poco per spingere le aziende americane a tornare in patria, senza considerare la lunghezza dei tempi in caso di riattivazione di eventuali giacimenti nazionali di terre rare.

La sfida si gioca dunque sul filo del rasoio. Se da una parte Pechino può sfruttare il proprio vantaggio competitivo riducendo ulteriormente la capacità di approvvigionamento per le imprese americane, d’altra parte, un rincaro eccessivo dei prezzi spingerebbe alla ricerca di fonti alternative. Il tutto, al netto dell’attuale partita commerciale tra Pechino e Washington i cui scenari incerti continueranno a tenere in tensione i mercati globali.

di Alberto Belladonna, professore a contratto in geoeconomia e commercio internazionale presso L’Università Francisco Marroquin di Guatemala.