Nel 2018, e poi ancora nel 2020, Pechino è riuscito a imporre il proprio linguaggio in due risoluzioni Onu in cui vengono menzionati i concetti cinesi di “people-centred development” e “win-win cooperation”. Ma anche tra i vecchi amici comincia ad affiorare un certo disagio per alcune posizioni di Pechino: Pechino ha riottenuto il suo seggio nel Consiglio con soli 139 voti, rispetto ai 180 della volta precedente. Il numero più basso di sempre. In collaborazione con Gariwo Onlus.

Paesaggi innevati, praterie in fiore, deserti sconfinati e giovani danzanti in abiti colorati. Questo è il Xinjiang, “la terra della felicità, dove il benessere della popolazione migliora costantemente”, dove “un nuovo paradigma di sviluppo porta progresso e stabilità”. Questa è “la terra della libertà religiosa, dove i diritti dei fedeli sono tutelati dalla legge”. Sono alcuni stralci del documentario “Il Xinjiang è una terra meravigliosa”, dedicato alla regione autonoma della Cina nord-occidentale, dove si sospetta che le autorità stiano combattendo l’estremismo islamico con una campagna di detenzioni extragiudiziali di massa.

Il video non lo trovate sul canale web dell’emittente statale cinese CCTV, bensì sul sito delle Nazioni Unite, Trattasi infatti di un prodotto realizzato congiuntamente dal governo dello Xinjiang e della missione permanente della Cina al Palazzo di Vetro. Una delle ultime iniziative di soft power lanciate da Pechino attraverso i canali dell’organizzazione internazionale per sostenere le proprie politiche etniche e respingere le accuse dell’Occidente.

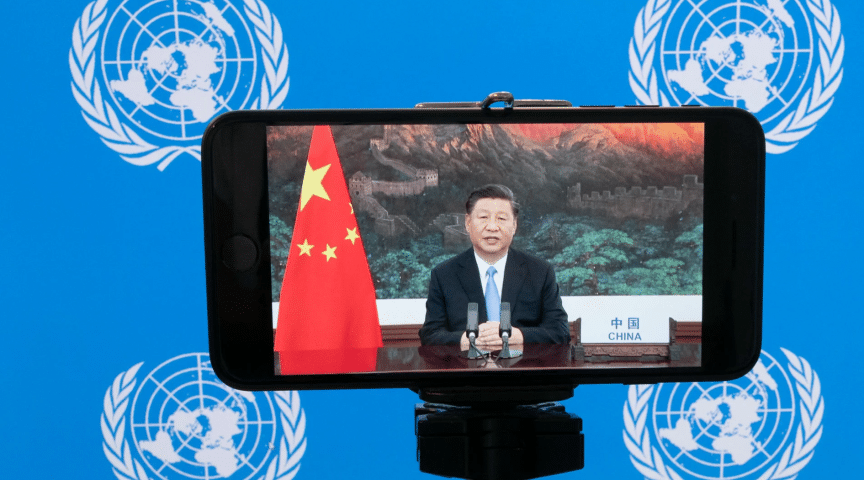

Negli ultimi anni, in particolare dalla nomina di Xi Jinping a presidente, la Cina ha adottato una posizione più assertiva all’Onu, non solo con scopi difensivi in merito ai dossier spinosi di Taiwan, Tibet e Xinjiang, ma anche per promuovere una propria agenda politico-economica. Un compito facilitato dalla nomina di funzionari cinesi a capo di due delle quindici agenzie Onu, tra cui l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), entrambe molto attive nel Sud del mondo, regione dove Pechino sta socializzando in chiave anti-americana. Il ritorno della Cina nel Consiglio per i diritti umani due anni fa ha rappresentato un’altra vittoria diplomatica per il gigante asiatico. Soprattutto alla luce della questione xinjiangnese e delle accuse statunitensi di genocidio.

Nel 2018, e poi ancora nel 2020, Pechino è riuscito a imporre il proprio linguaggio in due risoluzioni Onu in cui vengono menzionati i concetti cinesi di “people-centred development” e “win-win cooperation”. Questa vocazione di Pechino da “order shaper” non è del tutto nuova. Pochi sanno infatti che la Cina ricoprì un ruolo importante nella formulazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi e che include alcuni principi di ispirazione confuciana. Ma è all’inizio degli anni 2000, che grazie alla straordinaria crescita economica, la Cina cominciò ad avanzare l’idea di un modello di sviluppo alternativo a quello liberal-democratico. Un modello in cui la parziale adozione di regole di mercato convive, dal punto di vista politico, con un governo di tipo autoritario. Il ‘Beijing Consensus’, come è stato battezzato, nasce dalla delusione nei confronti del paradigma americano (il “Washington Consensus”), che – secondo la Cina – non tiene in giusto conto le rispettive differenze sociali e culturali dei singoli paesi.

Questa visione – che oltre la Muraglia è stata portata all’estremo nel 2013 con il rifiuto dei “valori universali” e della “democrazia costituzionale occidentale” – è tornata di grande attualità, specie da quando l’amministrazione Biden ha trascinato la competizione con Pechino su un terreno non più solo commerciale, quanto piuttosto ideologico. Se per Washington la Cina commette “crimini contro l’umanità”, rispedendo le accuse al mittente, la Cina bacchetta regolarmente lo “zio Sam” per gli episodi di razzismo, le sparatorie, e le crescenti diseguaglianze sociali.

In tempi recenti, durante una visita negli Emirati Arabi, storico alleato americano, il ministro degli Esteri cinese è tornato sul tema dichiarando come “il mondo dovrebbe ascoltare e assimilare le opinioni dei paesi in via di sviluppo in modo che la definizione dei diritti umani sia più completa, diversificata ed equilibrata”. Secondo il titolare del dicastero cinese, i diritti alla vita e allo sviluppo sono importanti quanto i diritti politici e sociali, e l’equità e la giustizia dovrebbero essere rispettate allo stesso modo della democrazia e della libertà.

E’una tesi che esercita un notevole appeal tra i paesi emergenti, tutt’oggi tenuti ai margini dei processi decisionali e infastiditi dall’esclusività delle alleanze occidentali tra “like-minded countries”. A giugno, poco dopo una mozione sulla repressione nel Xinjiang presentata all’Onu dal Canada e sottoscritta da 44 nazioni, Pechino è riuscito a far passare una propria risoluzione contro le interferenze esterne con l’endorsement di ben 65 stati. In alcune circostanze, più che l’affinità valoriale, sono il peso economico e le minacce commerciali ad assicurare alla Cina ampio consenso. Perfino alle nostre latitudini. Nel 2017, per la prima volta nella storia, l’Unione europea non è stata in grado di rilasciare al Consiglio per i diritti umani una dichiarazione congiunta contro le violazioni in Cina a causa dell’opposizione della Grecia, paese dove il gigante asiatico ha investito massicciamente. Qualcosa di simile è successo lo scorso anno, quando l’Ungheria – importante snodo europeo della Belt and Road – ha sabotato un comunicato a favore dello stato di diritto a Hong Kong. E, mentre Michelle Bachelet è attesa a giorni nello Xinjiang per accertare la veridicità delle accuse di genocidio, nulla si sa ancora del discusso rapporto che l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani doveva pubblicare mesi fa. Segno di come anche ai vertici l’organizzazione internazionale, di cui Pechino è il secondo finanziatore dopo Washington, si fatichi a prendere posizioni nette su temi sensibili. “China: Credibility of UN Human Rights Chief’s Visit at Risk” è il titolo eloquente di un recente report di Human Rights Watch.

Sfruttando il vento a favore, la Cina sembra sempre più decisa a esportare oltreconfine il proprio contributo ideologico. Sulle colonne dell’ufficialissimo People’s Daily, Xu Xianming, vicepresidente dell’Ong China Society for Human Rights Studies, ha recentemente auspicato “la creazione di gruppi di riflessione e centri di ricerca sui diritti umani per coltivare un esercito di massimi esperti con teorie solide, familiarità con le regole internazionali e con la capacità di raccontare le storie dei diritti umani in Cina.” Resta da vedere se con il ritorno degli Stati Uniti nel Consiglio per i diritti umani (solo un anno dopo la Repubblica popolare), e il peggioramento del clima in Europa, le iniziative di Pechino continueranno a trovare terreno fertile nei fora internazionali. Specie considerati i continui rimandi alla necessità di subordinare i diritti umani “alla guida del Partito”.

La strada si fa in salita. Lo scorso ottobre la Gran Bretagna è riuscita a rendere più neutro il linguaggio di una risoluzione cinese sul colonialismo, pensata espressamente per criticare l’Occidente. Anche tra i vecchi amici comincia ad affiorare un certo disagio: Pechino ha riottenuto il suo seggio nel Consiglio con soli 139 voti, rispetto ai 180 della volta precedente. Il numero più basso di sempre.

Di Alessandra Colarizi

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.