“La vittoria si ottiene quando i superiori e gli inferiori sono animati dallo stesso spirito”. Il virgolettato, attribuito allo stratega cinese Sun Tzu (VI e il V secolo a.C.), autore del trattato “L’arte della guerra”, non suonerebbe poi così strano nemmeno in bocca a Confucio, a Mao Zedong o, duemila anni dopo, al presidente in carica Xi Jinping. Coesione e responsabilità sociale sono due principi ricorrenti nella storia della Cina, attraverso un processo di rinnovamento continuo che ne ha permesso l’adattabilità a contesti ed epoche diverse. Il prodotto di questa interminabile palingenesi si riflette nel carattere spiccatamente comunitario della società cinese, impermeabile al concetto rinascimentale-liberale di “individuo” almeno fino all’avvento del cosiddetto “socialismo con caratteristiche cinesi”, quello strano modello economico che, unendo libero mercato a retaggi statalisti, ha contagiato l’ex Celeste Impero con le distorsioni sociali tipiche del sistema capitalistico occidentale. Ciononodimeno, tutt’oggi, i cinesi conservano mediamente un senso di responsabilità verso il prossimo che attinge tanto alle filosofie dell’età pre-imperiale quanto all’esperienza collettivista del trentennio maoista. D’altronde, prima di rinnegare la “tradizione feudale”, persino il Grande Timoniere si era nutrito in gioventù tanto di Sun Tzu quanto di quel pensiero confuciano che insegna l’amore per il prossimo (rén), l’empatia (shù), il rispetto (jìng), la lealtà (zhōng), l’affidabilità (xìn) e la deferenza verso i superiori (tì).

Questa attitudine “sincretista” tipicamente cinese (e in proporzione minore condivisa dal resto dell’Asia confuciana) trova la sua massima espressione durante i periodi di crisi, quando l’attivismo popolare viene convogliato a supporto delle forze statali. E’ stato così ai tempi del terremoto di Tangshan (il più devastante del secolo scorso), dell’epidemia di Sars (2003) e del terremoto del Sichuan (2008). Covid-19 ha fornito un nuovo banco di prova, confermando – nonostante le non poche criticità – un generico allineamento tra masse e centro direzionale politico davanti alle catastrofi. In una recente analisi, lo scrittore Roberto Buffagni osserva come – a differenza di Germania, Gran Bretagna e parzialmente Francia – la dirigenza cinese abbia privilegiato il contenimento dell’epidemia con ogni mezzo, arrivando a tollerare ingenti perdite economiche di breve-medio periodo nell’ottica, sul lungo termine, di preservare e anzi rafforzare la coesione sociale e culturale della propria popolazione. Secondo Buffagni, il modello strategico adottato dai vari paesi nella lotta al virus rispecchia l’etica, l’interesse nazionale e le priorità politiche degli Stati e, in misura minore, dei rispettivi popoli. Grattando sulla superficie, tuttavia, si scopre come la coesione sociale non sia stata solo il fine ma anche il mezzo grazie al quale il gigante asiatico è riuscito a domare la pandemia.

In Cina, dove la presa tentacolare del Partito unico soffoca la nascita di una società civile in senso proprio, la dialettica tra forze statali e partecipazione popolare è percorsa da tensioni perenni. Mentre le riforme economiche anni ’80 hanno prodotto un parziale disimpegno del governo dalla quotidianità, la risoluzione dei problemi ricade ancora prevalentemente nelle mani del Partito-Stato, che fonda la propria legittimità proprio sulla capacità di garantire benessere e armonia sociale. Come spiega Simone Pieranni su il Manifesto, “nella storia della Cina dal 1949 a oggi, il Partito comunista ha più volte mobilitato organi dello stato, amministrazioni e popolazione, per ottimizzare le risposte in casi di emergenza.” Crisi improvvise possono innescare “meccanismi spinti dall’alto in grado di riporre il Pcc al centro della scena sociale quale motore ed equilibratore di situazioni complicate anche nel tentativo di fare dimenticare le iniziali manchevolezze della macchina politico-amministrativa.”

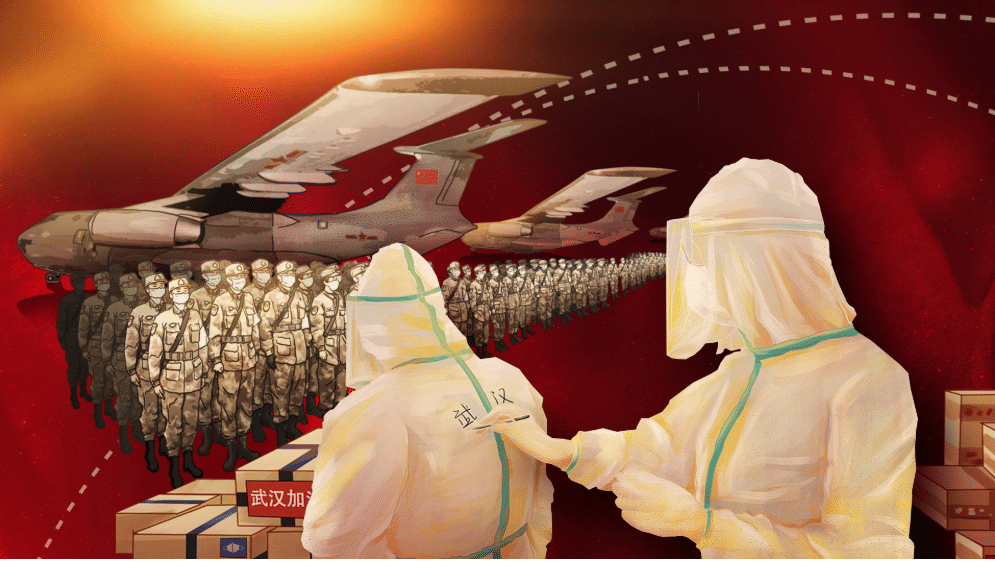

Un esempio: l’intervento dell’esercito – che in Cina risponde direttamente al Partito – nella distribuzione delle forniture sanitarie durante la fase più drammatica del contagio. Oltre 10mila medici militari sono stati spediti a Wuhan, la città epicentro dell’epidemia, 1.400 dei quali dislocati nel primo degli ospedali temporanei costruiti in tempi record per far fronte alla penuria di risorse locali. Compreso il personale civile, negli ultimi due mesi, il governo centrale ha dispiegato complessivamente oltre 60mila operatori sanitari nella battaglia contro Covid-19. A ciò si aggiunge il contributo delle aziende statali (SOEs). Mentre buona parte del paese era ancora sotto quarantena, le SOEs hanno continuato a sfamare il fabbisogno nazionale di carbone, elettricità, petrolio e gas, incrementando inoltre la capacità produttiva giornaliera di mascherine e tute protettive. In alcuni casi, aprendo nuove linee di produzione per sopperire alla mancanza di materie prime essenziali nella fabbricazione di forniture mediche.

Proprio l’efficienza degli apparati statali è il leitmotiv della controffensiva mediatica con cui Pechino sta magnificando la gestione cinese della crisi in contrapposizione alla confusione in cui vertono Stati Uniti ed Europa. Un messaggio rivolto soprattutto a un pubblico interno nel tentativo di riscattare l’immagine della leadership dalle critiche ricevute nel primo mese di contagio. In questa autocelebrazione del Partito, rimane poco spazio per il discreto ma fondamentale contributo dei cittadini. Sebbene lo stesso Xi Jinping abbia definito la pandemia una “guerra del popolo”, barriere istituzionali e cavilli burocratici rendono la partecipazione grass-roots particolarmente difficoltosa. I più giovani sono riusciti ad aggirare i paletti grazie all’uso dei social network e a una rete internazionale di conoscenze personali. Ma rimangono iniziative sporadiche condotte sul filo della legalità.

“Uno dei problemi principali degli stati autoritari come la Cina è che cercano di controllare al massimo la società civile”, ci spiega Miriam Gross, storica e autrice di “Farewell to the God of Plague (Chairman Mao’s Campaign to Deworm)”, “in Cina non esistono ONG, ma solo GONGO”: organizzazioni formalmente non governative ma organizzate e patrocinate dal governo. Ferree leggi sulle associazioni benefiche e le congregazioni religiose, di fatto, assegnano il monopolio delle attività filantropiche a una limitata cerchia di enti parastatali come la Croce Rossa cinese, praticamente l’unica organizzazione autorizzata a gestire le donazioni dall’inizio dell’epidemia nonostante un turbolento trascorso costellato di scandali e casi di corruzione. Un po’ per protagonismo, un po’ per quell’ossessione della stabilità sociale, la classe dirigente mal tollera l’ingerenza di elementi esterni al sistema. Lo dimostra il basso profilo mantenuto dagli imprenditori cinesi – generosissimi invece all’estero – e il giro di vite scagliato contro il giornalismo partecipativo germogliato a Wuhan per fare chiarezza sull’operato delle autorità. Ma questo non significa non esistano margini per una partecipazione popolare, per quanto strettamente imbrigliata. Segue su Il Tascabile

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.