Guerra, Covid e questioni interne hanno messo in dubbio alcune parole d’ordine della leadership di Xi Jinping, portando il Pcc a cambiare alcune strategie, tornando su binari più consueti e meno «rivoluzionari».

Si discute quasi sempre, rispetto alla politica cinese, circa la continuità o meno di alcune leadership rispetto ad altre. Per quanto riguarda Xi Jinping, il risultato di un Partito che dopo anni di crescita ha preferito una guida forte e determinata per affrontare tutte le problematiche che il tumultuoso procedere ha creato, si è sempre sottolineato una sua continuità nel solco di tutti i leader passati, ovvero rafforzare il paese e riportarlo a essere determinante in Asia e nel mondo, insieme a una discontinuità per quanto riguarda il ritorno a un’epoca di forte centralizzazione e torsione autoritaria da parte del paese.

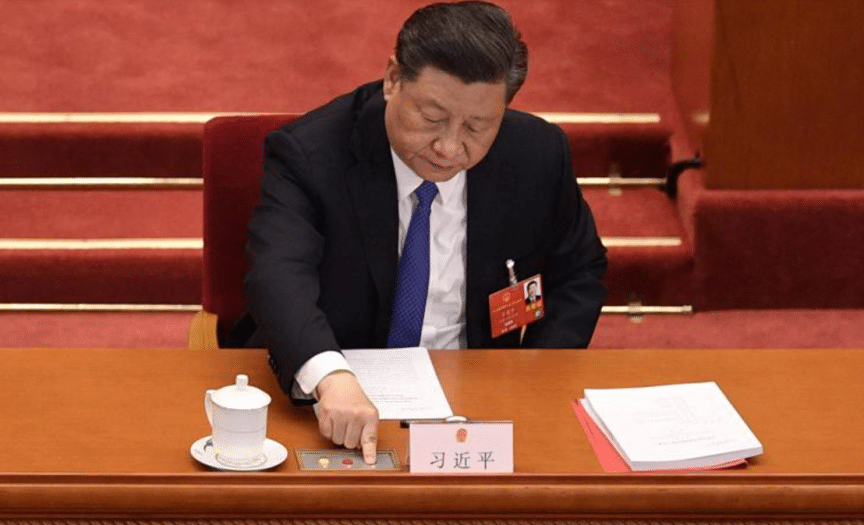

Dopo aver marcato la sua «era» con il progetto di nuova via della Seta, l’uscita allo scoperto della Cina in un mondo che Pechino auspica «di multilateralismo democratico», proprio quando sembra avviarsi a un trionfante terzo mandato nel ventesimo congresso in programma questo autunno, Xi ha lanciato anche alcune campagne interne tese a creare molte novità: in primo luogo la «prosperità comune», un modo come un altro per riportare il Partito al centro non solo del potere politico (passaggio garantito dalle tante campagne anti corruzione) ma anche in quello economico, ponendo il Pcc e lo Stato come «garanti» della crescita cinese e dei suoi difetti.

La «prosperità comune» era un modo per indicare che quanto non aveva funzionato negli anni di Pil impressionanti (diseguaglianze, debiti locali e problemi legati al reperimento di componentistica fondamentale per assicurare la crescita) sarebbe stato sistemato dal Partito. E da nessun altro. Corollario della «prosperità comune» erano state alcune azioni annunciate che insistevano su due traiettorie: riportare all’ordine le aziende private indisciplinate (specie quelle che operano nell’ambito tecnologico), ripulire quei settori devastati da anni di concessioni, banditismo e crescita del debito di aziende e regioni, ovvero quello immobiliare. Sullo sfondo c’era una volontà di redistribuzione che avrebbe dovuto compensare alcuni passaggi storici obbligati: la prima tassa sulla casa, la riforma delle pensioni. La guerra e il Covid (e alcuni scricchiolii della decantata efficienza cinese, specie a Shanghai) hanno portato il Pcc a rivedere alcuni piani. Quando è stato annunciato il nuovo obiettivo di crescita (del 5,5%) la «prosperità comune» è parsa sparire dai documenti ufficiali. Poi c’è stata la retromarcia sulla tassa sulla casa e sulla riforma delle pensioni.

E ieri il Politburo cinese ha dichiarato terminata la campagna di rettifica delle big tech, organizzando un summit e lasciando intendere che Alibaba and co. potranno respirare: niente più multe e fastidi.

Le piattaforme hanno sicuramente capito la lezione (sostenere gli obiettivi nazionali e non solo i propri) ma questa quasi retromarcia mette da parte, almeno per ora, anche quella lotta contro «il capitale indisciplinato» che era diventato un simbolo tra i tanti della leadership di Xi. E non solo: come detto dallo stesso leader al forum economico di Boao tornano in auge le infrastrutture e dunque anche il settore immobiliare ne gioverà.

Come ha scritto Bloomberg «la Cina sta tornando al suo vecchio schema di stimolare la crescita attraverso gli investimenti pubblici, un approccio che in passato ha alimentato il debito e causato la sovracapacità in alcuni settori, come i grandi edifici vuoti nelle cosiddette “città fantasma”».

Evidentemente questo ritorno al passato si ritiene possa essere garantito dalla pulizia fatta nel frattempo, ma restano sensazioni particolari intorno a quanto sta accadendo in Cina. A Shanghai dalle proteste on line si è passati agli inviti a fare dei flash mob, a Pechino l’ansia che qualcosa possa andare storto in questa fase di test di massa è palese, i numeri dicono che la Cina sta soffrendo sia le chiusure sia una situazione internazionale resa pericolosa dalla guerra in Ucraina, tanto che Pechino sul tema sembra sostenere una propaganda anti Nato in modo quasi affannato, stanco, come se fosse un obbligo in questo momento ricordare che la Cina a proposito di visioni del mondo non sarà mai in accordo con gli Usa, ma come se fosse chiaro che il Partito comunista ha ben altre cose per la testa. E questa parziale retromarcia potrebbe anche dimostrare un po’ a tutti che la Cina non è la Russia: se a rischio c’è la sua esistenza il Partito comunista può controllare e correggere perfino i suoi leader più tracotanti.

Di Simone Pieranni

[Pubblicato su il manifesto]

Fondatore di China Files, dopo una decade passata in Cina ora lavora a Il Manifesto. Ha pubblicato “Il nuovo sogno cinese” (manifestolibri, 2013), “Cina globale” (manifestolibri 2017) e Red Mirror: Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). Con Giada Messetti è co-autore di Risciò, un podcast sulla Cina contemporanea. Vive a Roma.