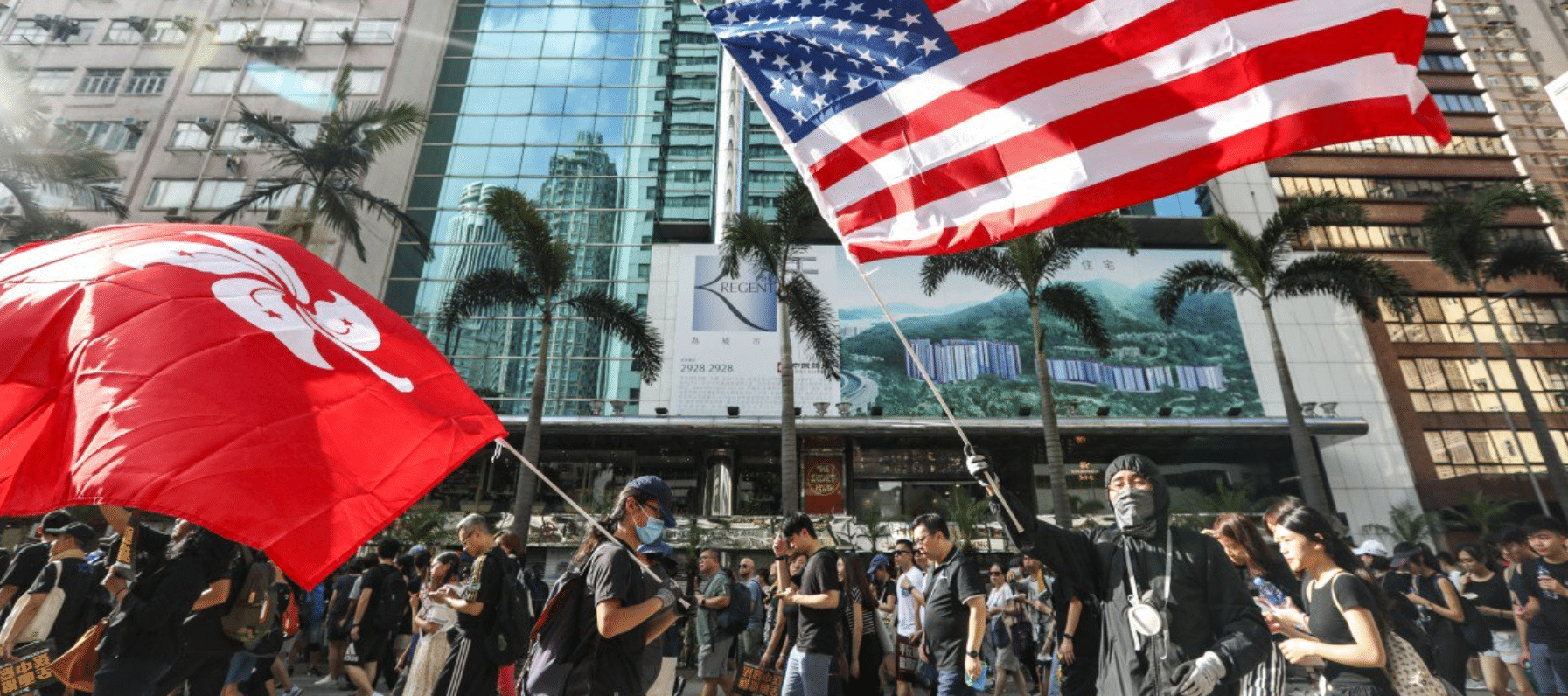

Le immagini del week end che hanno mostrato drappelli di persone di fronte al consolato americano di Hong Kong – con bandiere a stelle e strisce e berrettini Make Hong Kong Great Again – per chiedere di «salvare» la città nientemeno che a quell’esempio di affidabilità che è Donald Trump, pongono diversi dubbi – registrati fin da subito su queste pagine – sulla natura del movimento di protesta in atto da tempo nell’ex colonia.

Pur non rappresentando tutta la varia e diversa composizione dei manifestanti (per fortuna), il fatto – dettato, dicono alcuni di loro, dalla disperazione e dall’ingenuità – costituisce un elemento su cui soffermarsi, ricordando che c’è da sempre a Hong Kong una componente che si oppone alla Cina molto gradita a Washington.

Ma che sia stato un evento rilevante lo testimonia il fatto che alcuni gruppi di manifestanti si sono dissociati dalla domanda di aiuto agli Usa.

E bene hanno fatto, considerando che tra le richieste c’è anche quella di approvare una legge (l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act) secondo la quale gli Usa diventerebbero, in pratica, «protettori» della città. In quel modo – ma è ipotesi irreale – l’autonomia di Hong Kong rispetto alla Cina sarebbe «valutata» di volta in volta da Washington per decidere se l’ex colonia può continuare a godere o meno di vantaggiosi rapporti economici con gli Usa.

Si tratterebbe di un’ingerenza ingiustificata e inaccettabile – a ragione – per Pechino. Il resto dei manifestanti avrebbe dovuto sganciarsi ben prima da queste derive, perché la mossa dei «richiedenti aiuto» agli Usa – che ha avuto risalto sui media internazionali – non giova certo al movimento, anzi.

A Pechino non aspettavano altro. Il problema dei manifestanti, però, non è questo incidente di percorso; il problema vero è che dopo quattro mesi di proteste e di richieste tutte legittime nei confronti del governo di Hong Kong e di Pechino, sembra ancora assente uno spiraglio politico-sociale.

È questo il limite – ad oggi – della protesta a Hong Kong: non riuscire a collegarsi alle lotte dei lavoratori nella città in modo più chiaro, o ignorare le problematiche specifiche legate all’immigrazione o alla questione abitativa della città. Tutti temi che si ripresenterebbero perfino se Hong Kong fosse indipendente o «protetta» dagli Usa. Analogamente sono mancati rimandi alle lotte sindacali, ambientaliste e dei tanti lavoratori dell’hi-tech in Cina.

È l’internazionalismo che manca al movimento: le richieste di aiuto agli Usa sono solo una parte dei limiti che le proteste, per quanto legittime, stanno dimostrando.

[Pubblicato su il manifesto]

Fondatore di China Files, dopo una decade passata in Cina ora lavora a Il Manifesto. Ha pubblicato “Il nuovo sogno cinese” (manifestolibri, 2013), “Cina globale” (manifestolibri 2017) e Red Mirror: Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). Con Giada Messetti è co-autore di Risciò, un podcast sulla Cina contemporanea. Vive a Roma.