Nel 2015, nelle prime vere elezioni democratiche del Myanmar, la Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi guadagnò una maggioranza schiacciante che poteva garantire alla Lady la presidenza della Repubblica, che viene scelta dal parlamento.

Non fu così e nelle elezioni che si preparano per novembre lo scenario sarà molto probabilmente il medesimo perché la Lega è data vincente ma la Costituzione, che lunghe battaglie parlamentari non hanno modificato, impedisce a chi è o è stato sposato con uno straniero di diventare presidente. Nondimeno l’assemblea della Lega, che doveva scegliere i candidati, ha riconfermato Suu Kyi, la de facto premier, e U Win Myint, l’attuale presidente. Ci si riprova e si rivincerà anche se i giochi son già fatti da un parlamento bloccato dalla presenza dei militari. La Camera è composta da 440 rappresentanti, di cui 110 nominati di diritto dal comandante in capo dell’esercito o Tatmadaw; la Camera delle nazionalità è composta da 224 rappresentanti, di cui 56 militari nominati sempre da Tatmadaw.

Qualsiasi emendamento costituzionale deve passare con più del 75% dei voti il che non è possibile perché un quarto dei seggi è in mano alle divise che bloccano tutte le manovre per rendere più democratica la Repubblica dell’Unione.

Sulle elezioni gravano diversi problemi: non certo quello della minoranza rohingya, espulsa dal Paese e ormai in maggioranza residente in Bangladesh. I loro diritti sono stati difesi talmente tiepidamente da Lady e Lega che Tatmadaw ha avuto buon gioco a chiudere il capitolo su cui anche la società civile è quasi totalmente silente.

Poi c’è la vicenda Covid-19 che, nonostante il bassissimo numero di contagi e decessi (sei), ha fatto perdere almeno l’1,5% della crescita nel 2020 (era 6,5% nel 2019) anche se la Banca Mondiale si dice ottimista. Ma il semi lockdown prolungato – con misure di sicurezza più lasche ma attive – rischia forse di peggiorare le cose anche se la vittoria sulla pandemia sembra aver fatto scegliere al governo una cautela piuttosto ferrea. Infine c’è la guerra – col suo corollario di battaglie e di sfollati (almeno 245.000) soprattutto negli Stati nordoccidentali Chin e Rakhine – e un processo di pace con le guerriglie autonomiste che procede a piccoli passi (il prossimo incontro sarà a luglio).

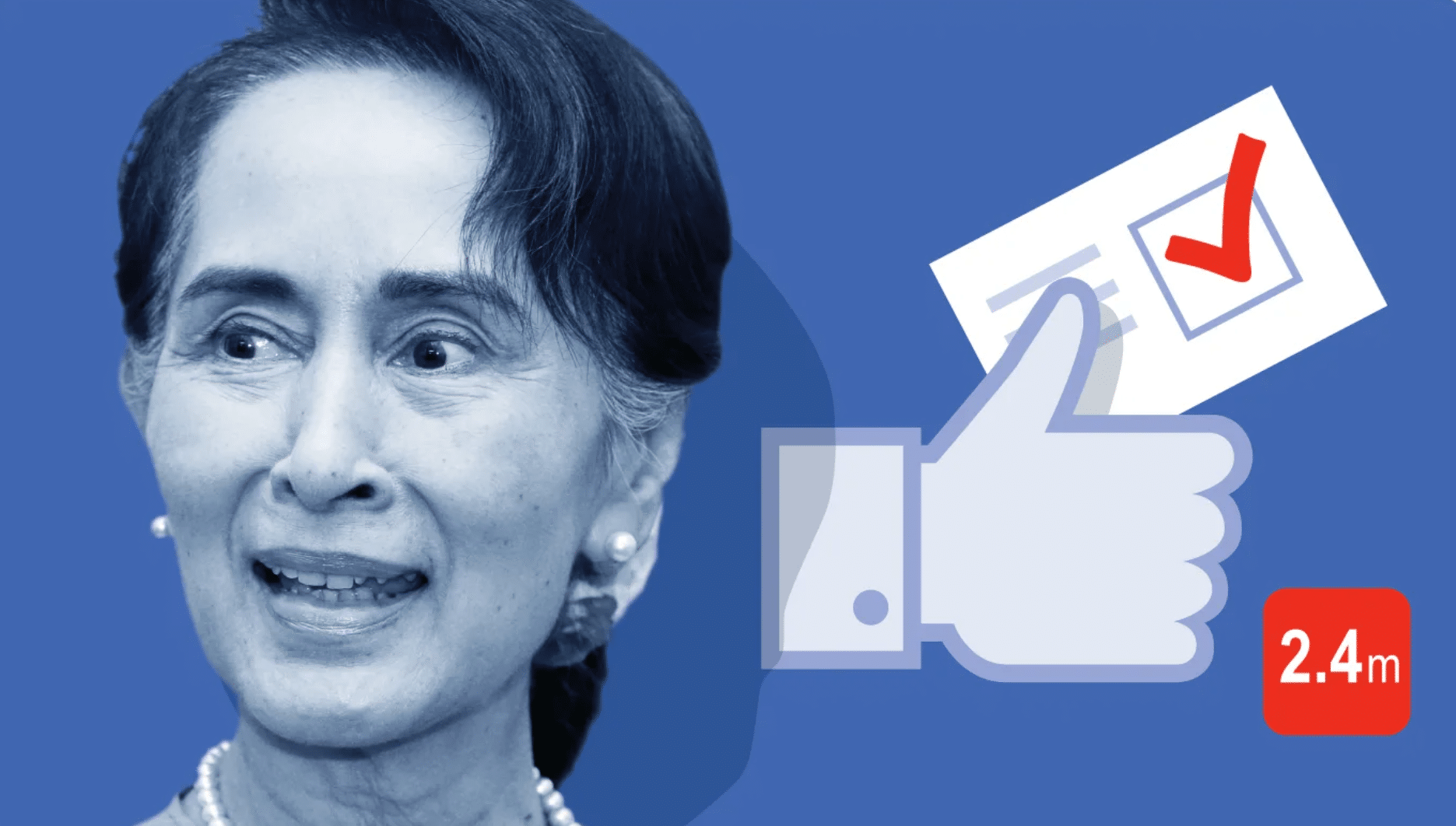

La campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo ma Aung San suu Kyi ha riacceso il suo sito in aprile per far campagna soprattutto contro il virus e adesso è la volta di Tatmadaw: nel 2018 Facebook aveva chiuso 18 account e diverse pagine associate a Tatmadaw o agli alti gradi militari sostenendo che incitavano all’odio ma in realtà la decisione era arrivata dopo che una missione delle Nazioni Unite aveva pubblicato un rapporto che accusava Tatmadaw di possibile genocidio e crimini di guerra nel Rakhine dopo l’ultimo esodo di rohingya del 2017. Ora Tatmadaw ci riprova.

Di Emanuele Giordana

[Pubblicato su il manifesto]