I temi dell’ultima puntata:

- Il non-ruolo della Cina nella crisi politica in Kenya

- I Brics e la variabile sudafricana

- La Cina ha un nuovo “zar” per l’Africa

- “Questa è la nostra amata patria”

- Braccio di ferro Cina-Usa nelle miniere del Congo

- Il petrolio africano che la Cina non compra più

- Droni cinesi a Bengasi

- La cooperazione militare dove “non ci si spara”

Da settimane il Kenya è scosso da proteste di massa scaturite dall’annuncio di una contestata legge finanziaria che, se approvata, implicherebbe un sostanziale rialzo delle tasse. La Commissione per i Diritti Umani del Kenya accusa il presidente William Ruto di crimini contro l’umanità per la violenza con cui la polizia ha represso il dissenso: sinora il bilancio negli scontri con le forze dell’ordine è di almeno 41 morti e oltre 300 feriti, a cui vanno aggiunte molteplici sparizioni dei manifestanti. Per placare la rivolta, la normativa è stata sospesa e Ruto ha destituito quasi tutto il governo. Intanto, però, il movimento trainato dalla Gen Z, sta ispirando giovani di altri paesi africani, come la Nigeria, che ha programmato dieci giorni di mobilitazione ad agosto contro tasse e caro vita.

Ad oggi la Cina non ha ancora commentato ufficialmente quanto sta accadendo nel paese del Corno, sebbene la Xinhua abbia coperto le proteste fornendo riferimenti espliciti alle violazioni dei diritti umani denunciate dai manifestanti. Iniziativa inusuale per l’agenzia statale cinese, normalmente restia a trattare questioni che rischiano di mettere in cattiva luce i paesi amici. Specie quando sono temi che si prestano a insidiosi paragoni con il contesto cinese. E in questo caso le assonanze sono riscontrabili nel malcontento dei giovani per l’andamento economico nel proprio paese, in Kenya così come meno rumorosamente in Cina.

Per questo e per molti altri motivi, anche in assenza di proclami formali, è indubbio che Pechino stia osservando le piazze keniote con molta attenzione. Negli ultimi anni, la Cina ha investito massicciamente in Kenya, quarta meta dell’Africa sub-sahariana dopo Nigeria, Angola ed Etiopia tra il 2005 e il 2018. Come sempre in questi casi, la prima preoccupazione della dirigenza cinese riguarda la sicurezza dei propri capitali. Quello dell’instabilità politica infatti sta diventando un problema trasversale nel continente africano, anche in Stati un tempo considerati relativamente sicuri.

Se l’apprensione rappresenta il sentimento dominante a Pechino, allo stesso tempo è difficile non scorgere un certo compiacimento nel veder traballare l’ennesima democrazia africana. A differenza del passato, oggi il governo cinese non coltiva più i propri rapporti nel continente su base ideologica. Nondimeno il ritorno a una competizione globale tra blocchi antagonisti – uno a guida euro-americana l’altro a trazione sino-russa – rende qualsiasi sconfitta del sistema politico occidentale una potenziale vittoria della Cina, in cerca di maggiori spazi per promuovere il proprio modello politico-economico. Obiettivo che il partito comunista non si scomoda nemmeno di nascondere più. D’altronde, la congiuntura internazionale rema a favore di Pechino. Secondo Afrobarometer, nel 2023 gli africani a preferire la democrazia erano il 66% del totale rispetto al 75% del 2012. Resta da accertare il reale appeal di un sistema monopartitico, che molte nazioni africane hanno già sperimentato negli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. Con scarso successo, è il caso di dire.

In Cina gli effetti collaterali di quel paradigma sono evidenti: la centralizzazione economica, pietra angolare del “socialismo con caratteristiche cinesi”, prevede una gestione dei capitali secondo logiche politiche. Ne è il prodotto il grave indebitamento dei governi locali che dal 2008 hanno puntato sugli investimenti infrastrutturali per attutire il colpo della crisi internazionale. L’Africa, a sua volta, è diventata meta favorita dalle aziende cinesi: alla Repubblica popolare servivano mercati dove costruire per tenere a regime l’economia nazionale, al continente africano serviva qualcuno disposto a scommettere sul proprio futuro. Il costo di quella scommessa comincia a diventare chiaro solo ora. Il Kenya fronteggia un debito estero tra i 70 e gli 80 miliardi di dollari. Sei miliardi di dollari, ovvero l’8% del totale, spettano alla Cina. Una cifra complessivamente piccola se raffrontata al debito del paese africano nei confronti delle istituzioni multilaterali (Banca Mondiale in primis), ma che corrisponde a quasi il 70% del credito concesso da interlocutori bilaterali. Tra il 2013 e il 2022 la China Exim Bank ha elargito 5,3 miliardi di dollari solo per finanziare la ferrovia Mombasa-Nairobi.

Nel tentativo di rabbonire manifestanti e opposizione, Ruto ha anticipato una “necessaria, urgente e irreversibile attuazione di programmi radicali di riforma” su fronti che includono riduzione del debito, creazione di lavoro e contrasto alla corruzione. Per la Repubblica popolare, mai nominata esplicitamente né dalle autorità né dalle piazze keniote, è sempre più difficile tenersi fuori dalla questione. Ruto – che è stato in Cina a ottobre per il Belt and Road Forum – si è infatti più volte appellato al presidente Xi Jinping nella speranza di ottenere un qualche “sconto”. Richiesta rimasta inascoltata nonostante la disponibilità dimostrata da Pechino con altri paesi africani. Il governo cinese, dal canto suo, non solo teme vengano poste le basi per un precedente nel continente (dove una decina di Stati hanno un’elevata esposizione debitoria). Attribuisce parte del problema alle storture di un sistema finanziario internazionale ancora dominato dagli Stati Uniti: essendo i prestiti espressi in dollari, quando il biglietto verde sale, e la valuta locale (in questo caso lo scellino keniota) scende, il costo del prestito lievita di conseguenza.

Per ovviare al problema, paesi come il Bangladesh, stanno pensando di cominciare a raccogliere prestiti denominati in yuan. Utilizzare il renminbi però non basterebbe a rabboccare le casse di Nairobi; infatti è il debito pubblico interno – non quanto dovuto ai creditori stranieri – a pesare di più sul bilancio del paese. Sarà forse per questo che per ora il risentimento dei manifestanti è tutto rivolto nei confronti del proprio governo. D’altronde sulle autorità pesa la responsabilità di aver patteggiato con Pechino clausole di segretezza che per anni hanno nascosto l’iniquità di alcuni progetti cinesi. Il gigante asiatico ha ancora tempo per “rifarsi il trucco”: acconsentire a un compromesso potrebbe servire a ripulire la propria immagine in Africa, dove (spesso inaccuratamente) la Repubblica popolare viene associata a investimenti predatori, scarsa empatia verso la popolazione locale, nonché al presunto furto di posti di lavoro. Lo scorso anno la Cina – o meglio l’export cinese a basso costo – è stata bersaglio di accese proteste in Kenya. Senza contare il potenziale risvolto strategico di una negoziazione con Ruto, accolto con il tappeto rosso alla Casa Bianca solo due mesi fa. Pechino non ha un ruolo attivo nell’attuale crisi politica, ma potrebbe forse averne in parte uno nella sua risoluzione.

I Brics e la variabile sudafricana

Sull’utilizzo delle valute nazionali si sono incentrati gli ultimi meeting dei Brics, la piattaforma che da gennaio – oltre a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – include anche Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti. Ma se da una parte l’espansione della membership simboleggia il crescente attivismo internazionale del Sud globale, dall’altra l’inclusione di paesi molto diversi tra loro rischia di compromettere ulteriormente la coesione interna, da sempre uno dei punti deboli della piattaforma. Sul versante africano si è aggiunta un’ulteriore incognita: per la prima volta in 30 anni, l’African National Congress, al potere in Sudafrica dalla fine dell’apartheid, ha perso la maggioranza piena e si troverà a governare all’interno di una coalizione di partiti. Compresa l’Alleanza Democratica, che ha sempre mantenuto rapporti piuttosto stretti con le autorità di Taiwan, tanto da aver ventilato un cambio di Cina in caso di vittoria. Scenario scongiurato, per quanto il 20% mantenuto dalla formazione centrista in parlamento potrebbe dettare un leggero cambio di linea in politica estera, tanto nei rapporti con la Russia quanto con la Cina. Sarà interessante vedere se a risentirne sarà anche l’entusiasmo dimostrato finora da Pretoria per i Brics.

Ho chiesto un parere ad Alberto Magnani, africanista del Sole24Ore, secondo il quale è difficile si assisterà a uno slittamento sensibile dal momento che l’ANC mantiene 20 ministeri su 32 e che la presidenza resta nelle mani di Cyril Ramaphosa. Magnani riconosce che l’AD ha storicamente un approccio diverso, in particolare riguardo ai rapporti con la Russia, privilegiati invece dalle forze estremiste come l’Economic Freedom Fighters (EFF) e il nuovo partito dell’ex presidente Jacob Zuma. Ma difficilmente sarà in grado di imprimere un cambiamento reale. Semmai, per Magnani, “la questione è in che misura la tensione tra l’AD e la ANC sul fronte dei rapporti coi Brics possa diventare un motivo di crisi interna alla maggioranza. Questo è probabile dal momento che la coalizione nasce fragile perché si regge su sette partiti e il suo cuore si basa su un’intesa abbastanza forzata tra l’ANC e l’AD”.

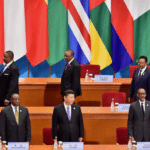

La Cina ha un nuovo “zar” per l’Africa

“Insieme, raccoglieremo più ‘frutti d’oro’ nell'”era d’oro'”. Con queste parole Wu Peng, ex direttore del dipartimento africano del Ministero degli Affari Esteri, ha assunto il nuovo incarico di ambasciatore in Sudafrica che, oltre ad essere la seconda economia africana, sta acquisendo un peso politico sempre più rilevante a livello internazionale. Per Wu, che negli ultimi anni è diventato il volto della diplomazia cinese in Africa, si tratta quindi di un avanzamento. Pretoria viene considerato un trampolino di lancio verso cariche apicali. Secondo uno schema consolidato infatti Chen Xiaodong, predecessore di Wu, lasciato il Sudafrica a marzo, è stato nominato vice ministro degli Esteri. Nel frattempo, alla guida del dipartimento per gli affari africani ora c’è l’ex ambasciatore in Zambia Du Xiaohui. Du è il primo della generazione “post-’75” a ottenere il ruolo. Il rimpasto, che precede di pochi mesi il forum Cina-Africa, attesta l’importanza attribuita da Pechino al continente. Ora più che mai nel quadro della cooperazione Sud-Sud. Secondo il Nikkei, che ha calcolato i viaggi all’estero dei funzionari cinesi dalla fine della pandemia, su un totale di 87 missioni diplomatiche di alto profilo, 33 sono avvenute in Asia, 24 in Europa, e 15 in Africa. Piuttosto densa anche la lista delle visite in senso opposto.

“Questa è la nostra amata patria”

L’ultimo leader africano accolto a Pechino è stato il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. La trasferta si è conclusa con l’elevazione delle relazioni bilaterali a “partnership strategica”. Come più o meno tutte le interlocuzione avvenute con emissari del continente, anche la visita di Embalo è stata scandita da rimandi alle iniziative global cinesi e al principio dell’unica Cina. “Sia la Cina che l’Africa hanno splendide civiltà, entrambe hanno sofferto a causa della dolorosa storia di colonizzazione e aggressione, ed entrambe apprezzano e perseguono l’indipendenza e la liberazione nazionale”, ha affermato Xi.

Sembra pura retorica ma che ci sia del vero lo conferma l’incredibile storia dell‘inno nazionale guineano “Questa è la nostra amata patria”, scritto dal leader indipendentista della Guinea-Bissau e di Capo Verde Amílcar Cabral. Recatosi in Cina nel 1963, Cabral chiese al musicista cinese Xiao He di comporre un pezzo che ispirasse il suo popolo nella lotta per l’indipendenza. Basato su una poesia di Cabral, il pezzo fu successivamente adottato dalla Guinea Bissau e da Capo Verde come inno nazionale dopo la loro indipendenza dal Portogallo nel 1974.

Venendo alla sostanza, la trasferta di Embolo si è conclusa con la promessa di maggiori sinergie nel campo degli investimenti, della cooperazione agricola e sanitaria. La Guinea-Bissau ha un potenziale economico più limitato rispetto ad altri paesi africani. Ma la collocazione geografica la rende un avamposto geostrategico nell’Africa occidentale, dove negli ultimi tre anni Pechino ha direzionato il proprio interesse approfittando dell’arretramento francese.

In un’intervista a DW l’esperto guineano Diamantino Lopes, restituisce l’immagine di un rapporto fortemente asimmetrico: “Senza il sostegno di Pechino, in Guinea-Bissau non funziona praticamente nulla: la Cina sta attualmente costruendo l’unica autostrada del paese, che collega l’aeroporto internazionale con la città di Safim”. Il palazzo governativo, del parlamento e della Giustizia sono ugualmente “made in China”. E aggiunge: “I contratti che il nostro governo firma con la parte cinese non vengono discussi pubblicamente e non sono resi pubblici”. Questo vale per i 70 pescherecci cinesi nelle acque guineane così come per l’export di legname locale verso la Repubblica popolare. “Pertanto, la popolazione non sa cosa la Cina si aspetta ed eventualmente riceve in cambio del suo generoso aiuto allo sviluppo”. Secondo Lopes, il gigante asiatico si sta preparando a rilevare l’intero raccolto di anacardi della Guinea-Bissau per ultimarne la lavorazione in patria. Il problema principale è come sempre la mancanza di valide alternative: “Anche l’Ue ha concluso un accordo di pesca, ma il guineano medio non vede risultati tangibili. E, mentre i cinesi nel giro di pochi anni hanno costruito un nuovo porto, l’Ue non è nemmeno riuscita ad ampliare un vecchio scalo marittimo, come promesso”.

Braccio di ferro sino-americano nelle miniere del Congo

il 2 luglio la società mineraria pubblica congolese Generale des Carrieres et des Mines (Gecamines) ha annunciato ufficialmente la sua opposizione alla vendita della società mineraria Chemaf Resources al gruppo cinese Norin Mining. “Abbiamo appreso il 27 giugno dalla stampa dell’annuncio delle condizioni concordate per la vendita di Chemaf Resources e delle sue filiali, compresi alcuni diritti sui beni appartenenti a Gecamines”, recita il comunicato dell’azienda aggiungendo che “Chemaf è solo un locatario dei beni in questione. In quanto locatore e proprietario, Gecamines dispone di un diritto di informazione preventiva e, soprattutto, di un diritto di approvazione in caso di cambio di controllo diretto o indiretto”. La questione è quella citata spesso su queste colonne delle nuove condizioni concordate tra Pechino e Kinshasa per i diritti estrattivi nelle miniere della Repubblica democratica del Congo.

A questo proposito, urge un piccolo aggiornamento: il 3 maggio sono stati divulgati i dettagli del nuovo accordo stando al quale, dal 2024 al 2040, ogni anno la Cina investirà 324 milioni di dollari, principalmente in infrastrutture stradali, purché i prezzi del rame rimangano superiori a 8.000 dollari a tonnellata. Se il prezzo dovesse aumentare del 50% rispetto a 8.000 dollari la tonnellata, il 30% dei profitti aggiuntivi sarà destinato al finanziamento di infrastrutture extra” .“Le parti comprendono e accettano che Sicomines cesserà di finanziare progetti infrastrutturali nel caso in cui il prezzo del rame dovesse scendere a 5.200 dollari per tonnellata o meno”. Secondo l’accordo, Sicomines (la joint venture partecipata per il 68% da aziende cinesi e per il 32% da Gecamines) continuerà ad essere esentata dal pagamento delle tasse fino al 2040. Concessione fortemente criticata dalla società civile locale.

Questo è il contesto in cui si inserisce l’opposizione di Gecamines alla vendita di Chemaf Resources. Il motivo dell’altolà pare sia riconducibile alla natura dell’acquirente: Norin Mining non è un’azienda qualunque, bensì una sussidiaria del colosso cinese della difesa Norinco, che possiede già altre due miniere di rame e cobalto nel Congo sud-orientale. La nuova acquisizione comporterebbe il cambio di proprietà nei giacimenti di Mutoshi ed Etoile, oltre alla cessione di altre licenze minerarie.

La questione è particolarmente controversa, considerato che – secondo le Nazioni Unite – Norinco è tra le società cinesi ad aver fornito armi al Congo almeno otto volte tra il 2015 e il 2019. Chemaf sostiene di aver notificato l’operazione e ricevuto l’approvazione del governo congolese. Quindi poi cos’è successo? Gli Stati Uniti si sono messi di traverso. Almeno così dicono fonti del Financial Times. Il quotidiano finanziario ricorda come l’americana Trafigura abbia investito 600 milioni di dollari in Chemaf. Nel 2020 il Tesoro ha vietato alle società o agli individui americani di possedere azioni di Norinco. La sicurezza nazionale, certo. Ma è impossibile non notare il tempismo dell’operazione, che segue a stretto giro il lancio di progetti infrastrutturali con cui Washington ambisce a contenere il semi-monopolio cinese sulle risorse dell’Africa.

Va detto che il controllo esercitato dalla Repubblica popolare sui minerali africani ha un costo piuttosto alto, non solo in termini economici. Costi che non tutti i paesi sono disposti a sostenere. Aumentando l’instabilità del continente, aumentano anche i rischi per l’incolumità dei lavoratori impiegati nelle miniere africane. ll 3 luglio si è verificato l’ultimo attacco contro un’azienda cinese con sede nella RDC, che “ha provocato la morte e la scomparsa di numerosi cittadini cinesi”. Pechino “chiede che gli autori siano immediatamente arrestati e ritenuti responsabili per legge”, ha sentenziato il vice rappresentante della Cina presso le Nazioni Unite, Geng Shuang, esortando tutti i gruppi armati a “deporre le armi e ritirarsi immediatamente dalle aree occupate”.

Le grane per Pechino però non finiscono qui. Secondo le autorità del Kivu Sud, nella provincia mineraria sono state identificate almeno 147 operazioni estrattive illegali gestite da cinesi sprovvisti di licenze o con permessi ormai scaduti.

Proprio i minerali continuano a trainare il commercio bilaterale tra la Cina e i paesi africani. Dall’inizio dell’anno fino a maggio gli scambi si sono attestati a 120,7 miliardi di dollari. Mantenendo questo ritmo, il volume delle transazioni dovrebbe superare i 282 miliardi di dollari del 2023. L’incremento nei primi cinque mesi è del 6,9%, in gran parte guidato dal +16% registrato dalle esportazioni africane verso la Cina. Con scambi per quasi 28 miliardi di dollari, il Sudafrica rimane il partner commerciale della Cina nel continente, anche se il paese funge da scalo per i commerci in arrivo dagli stati vicini senza sbocco sul mare. Come ricorda il South China Morning Post, Pechino sta tuttavia cercando di diversificare gli acquisti a beneficio del settore agricolo africano. Tendenza giustificabile anche sulla base di considerazioni legate alla sicurezza alimentare.

Il petrolio africano che la Cina non compra più

I rischi per la sicurezza figurano anche tra i fattori ad aver progressivamente disincentivato l’acquisto di greggio africano. C’è stato un tempo in cui l’Africa ha rappresentato più di un terzo delle importazioni di petrolio verso la Cina. Ma nel 2022, secondo l’OEC, la cifra è scesa a circa un decimo. Il motivo del calo è dovuto principalmente a problemi quali il deterioramento delle infrastrutture, la carenza di investimenti e in alcuni casi l’instabilità politica. Il caso dell’oleodotto tra Niger e Benin conferma quanto la volatilità del continente sia diventata un vero cruccio per la Cina, tanto da spingerla a “mediare” tra i due litiganti. Sulla questione è tornato il South China Morning Post, secondo il quale – dopo la rottura con le autorità di Porto-Novo – il Niger vorrebbe una condotta alternativa, passante attraverso il Ciad fino al porto di Kribi, in Camerun.

Droni cinesi a Bengasi

Il 18 giugno i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura di Palmi, in collaborazione con il personale dell’Ufficio delle Dogane, hanno individuato nel porto di Gioia Tauro due droni di fabbricazione cinese per uso militare smontati e nascosti in sei container ufficialmente per il trasporto di generatori eolici. Destinazione: Bengasi, nella Cirenaica libica controllata dall’Esercito Nazionale Libico (LNA) del feldmaresciallo Khalifa Haftar.

Gli aeromobili militari cinesi del tipo Chengdu Wing Loong II sono da tempo in dotazione all’LNA nelle versioni Wing Loong e Wing Loong II. Come spiega Analisi Difesa, l’operazione è avvenuta su input dell’intelligence statunitensi, che ha intensificato i controlli sui carichi diretti in Cirenaica con il progressivo rafforzamento delle sinergie tra Haftar e la Russia, recentemente confermate dal rinnovo dell’intesa per la cooperazione nel settore della difesa. Gli UAV del tipo Wing Loong e Wing Loong II sono stati prodotti in almeno 250 unità e ampiamente esportati in almeno dieci nazioni, tra cui Algeria, Nigeria, Egitto, Kazakistan, Pakistan, Marocco, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

La provenienza del carico – la città cinese di Yantian – suggerisce un canale diretto tra Bengasi e la Cina. Finora infatti i Wing Loong II dell’LNA si è ritenuto fossero di provenienza emiratina dal momento che Abu Dhabi sostiene Haftar e ne ha appoggiato la campagna militare per la conquista di Tripoli tra il 2016 e il 2020. In quelle operazioni si stima che una decina di Wing Loong siano stati abbattuti o siano andati perduti. Il carico bloccato a Gioia Tauro viola l’embargo dell’Onu sulla vendita di armi alla Libia. Secondo quanto spiega al Times Alia Brahimi dell’Atlantic Council, è anche probabile che la Cina e gli Emirati siano coinvolti nell’addestramento in loco per il pilotaggio dei droni.

Non stupisce l’interesse della Repubblica popolare per la Libia orientale, dove aziende cinesi (e russe) si stanno ottenendo contratti nei progetti di ricostruzione guidati dal figlio di Haftar. All’inizio di questo mese, Belgassem – che è il direttore del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia – ha firmato un memorandum d’intesa con una cordata di imprese formata dalla compagnia cinese Power China e dalla portoghese Future per l’attuazione di numerosi progetti strategici nella città di Bengasi, tra cui figura la costruzione di un aeroporto internazionale. La storia dei droni giunge tuttavia in un momento delicato, in cui Pechino è parso voler rilanciare i rapporti economici e politici con Tripoli.

L’altro lato della cooperazione militare dove “non ci si spara”

Il governo del Mali ha decorato sette soldati cinesi al termine della loro missione nel paese. La cerimonia, presieduta dal colonnello Sadio Camara, si è svolta martedì 2 luglio, alla presenza dell’addetto alla difesa e dei dirigenti dell’ambasciata cinese. Gli esperti militari cinesi – tre ufficiali e quattro sottufficiali – sono stati insigniti con medaglie al merito recanti l’immagine di un leone in piedi. I decorati avevano trascorso un anno presso la direzione delle comunicazioni e telecomunicazioni delle forze armate, che si occupa di ogni aspetto di comunicazione e telecomunicazione delle forze armate, dai comunicati stampa all’intelligence. “C’è sempre questa cosa della cooperazione ‘non militare’ che si intende unicamente come ‘non ci si spara’ ma oggi è una visione veramente limitatissima della dimensione della Difesa”, commenta Andrea Spinelli Barrile, a cui rompo le scatole di continuo in cerca di una prospettiva “africana”. “Anzi – aggiunge Andrea – mi sto convincendo del fatto che puoi mandare un milione di uomini sul posto ma poi, senza un nerd in ufficio, non ci combini più niente”.

A cura di Alessandra Colarizi

Per chi volesse una panoramica d’insieme, in libreria trovate “Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro” (L’Asino d’Oro, 14,00 euro). Partendo dal racconto dei primi contatti nella storia, il testo cerca di restituire un’immagine a tutto tondo dei rapporti sino-africani, superando la dimensione puramente economica. Mentre la narrazione dei mass media ci bombarda quasi ogni giorno con le statistiche del debito africano e degli investimenti cinesi, “Africa rossa” cerca di riportare al centro della narrazione gli scambi politici e socio-culturali tra i rispettivi popoli.

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.