La Fragilità del Potere è un libro che parla di persone, prima che di Thailandia. Lo ha scritto Claudio Sopranzetti, antropologo e professore associato alla Central European University di Vienna. Gli abbiamo chiesto come stanno e cosa pensano oggi i thailandesi a 14 anni dalle proteste delle Camicie Rosse contro l’establishment, represse nel sangue dall’esercito

“Capire la Thailandia” è una bugia, una semplificazione giornalistica. Lo sono anche i “thailandesi”, o gli “italiani”, ma potrebbero esserlo anche gli stessi conducenti di mototaxi di Bangkok, con le loro storie a volte molto simili, ma tutte diverse. Claudio Sopranzetti le ha raccontate in un libro, uscito nel 2020, La Fragilità del Potere: Mobilità e Mobilitazione a Bangkok. Se capire la Thailandia nel suo insieme è difficile, probabilmente impossibile, partire dai racconti di vita quotidiana delle persone che la compongono è senza dubbio il primo passo per provare a farlo.

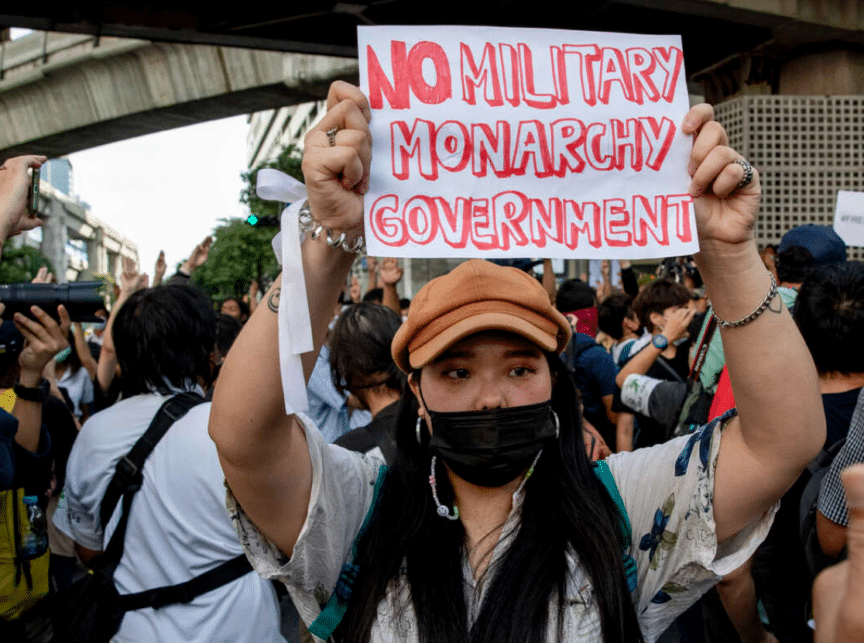

La Fragilità del Potere ripercorre il processo di mobilitazione delle Camicie Rosse, l’organizzazione nata nel 2006 a seguito del colpo di stato che ha rimosso dal potere l’allora primo ministro, Thaksin Shinawatra, leader del Thai Rak Thai (oggi Pheu Thai). Il contributo fondamentale dei conducenti di mototaxi di Bangkok alle proteste delle Camicie Rosse del 2010, represse nel sangue dall’esercito, è il pretesto di questo studio etnografico per raccontare la loro storia e quella del sistema di potere thailandese. In un certo senso, la vita quotidiana di questi motociclisti (nella quale è più facile immedesimarsi di quanto possa sembrare) e i mutamenti nel panorama politico thailandese servono anche a parlare di noi, e del sistema politico-economico globale nel quale ci troviamo.

L’establishment conservatore, militare e monarchico, all’epoca venne messo in crisi dalla nuova forma di capitalismo e populismo di Thaksin, non senza sfumature autoritarie. Cosa è rimasto di quelle proteste 14 anni dopo, oggi che il Pheu Thai è al governo con i militari? Chiedersi come sta la Thailandia, adesso che un nuovo partito anti-establishment (forte quasi quanto lo era il Thai Rak Thai) sta per essere cancellato, è a sua volta il pretesto di questa intervista per chiedersi come stanno e cosa pensano i thailandesi, al di là delle semplificazioni giornalistiche.

Per questo abbiamo parlato con Claudio Sopranzetti, autore de La Fragilità del Potere, antropologo professore associato alla Central European University di Vienna.

Nel suo libro racconta le proteste delle Camicie Rosse contro l’esercito. Tredici anni dopo il Pheu Thai si allea con i militari, cosa ne pensa?

Penso che non sia successo nulla di incredibile. I contatti tra il Pheu Thai e i militari andavano avanti da anni, e proprio per questo, ormai da tempo, una parte delle persone attive nelle Camicie Rosse vede Thaksin come qualcuno che ha tradito un po’ la loro missione. Di fatto tra il 2011 e il 2014, nei tre anni con Yingluck [sorella di Thaksin] prima ministra, c’era già stato un accordo per permettere al Pheu Thai di governare senza che esercito e monarchia si intromettessero nella vita politica del paese. L’alleanza si è rotta nel momento in cui Yingluck ha proposto un’amnistia generale che avrebbe riguardato anche Thaksin [si è arrivati così al colpo di stato del 2014]. La scissione tra il movimento sociale che è nato intorno al colpo di stato del 2006 contro Thaksin e lo stesso leader del Pheu Thai si è ormai solidificata, e nel frattempo c’è stato un riavvicinamento tra il sistema Thaksin e l’establishment militare.

Come si spiega questo riavvicinamento?

Credo che molti pensatori conservatori, sia militari che non, si siano resi conto che Thaksin era il minore dei problemi, visto che non aveva mai messo in discussione la monarchia. La lotta tra i militari e Thaksin ha sempre riguardato il controllo del territorio, e con il tempo la questione è andata via via scemando. Comunque è innegabile che l’accordo di governo abbia sorpreso diversi sostenitori del Pheu Thai che non si aspettavano un’alleanza così evidente.

Sono molti meno di un tempo, ma nonostante tutto c’è ancora chi sostiene Thaksin.

Negli ultimi decenni sembra che la Thailandia viva sempre in una sorta di tensione, che esiste in ogni partito e fazione politica, dalla più conservatrice alla più progressista, nella quale coesistono da un lato delle forme di organizzazione orizzontale e di rappresentazione popolare, e dall’altro forme estremamente gerarchiche nelle quali si fa affidamento sulla figura dell’eroe salvatore della patria. Questo verticismo è difficile da valutare, perché lo si vede emergere in contesti ci si immagina come più orizzontali e democratici, compresi i movimenti progressisti e anti-monarchici. Lo stesso Pita Limjaroenrat, leader del Move Forward, ha rappresentato forse il punto più alto raggiunto da questo tipo di meccanismo. La sua campagna elettorale si è praticamente basata su metodi di comunicazione del K-pop, e alle sue spalle c’era di fatto un gruppo di marketing che gli ha permesso di avere molta presa sui giovani. L’ascesa di Thaksin era arrivata con tecniche diverse ma con una strategia molto simile.

Come è cambiata la Thailandia dal periodo delle camicie rosse a oggi?

La mia impressione è che negli ultimi 7-8 anni sia emerso un pensiero conservatore e illiberale, che non esiste solamente in Thailandia, che rifiuta in molti modi la teoria della democratizzazione. C’è una componente della piccola e media classe thailandese che rigetta l’idea della democrazia rappresentativa in maniera chiara. Questo nasce da una serie di cose, e in particolare dalla delusione fortissima per quello che la democrazia rappresentativa ha portato in Thailandia negli ultimi 15-20 anni. Molti la ritengono una brutta copia della democrazia occidentale, che diventa per loro “dittatura della maggioranza”. Sono classi che usano la retorica buddhista per dire che al governo ci dovrebbero stare delle “buone persone”, che non sono necessariamente il prodotto di chi elegge la popolazione. Questo pensiero è presente in altre parti dell’Asia, anche se in Myanmar o Singapore si declina poi in maniera diversa, in relazione al contesto. Il concetto dei “valori asiatici” fa molta presa e ha in qualche modo distrutto la teoria secondo cui la classe media sia per forza portatrice di democrazia.

Quando ho scritto il libro questa componente era molto più piccola. È vero che l’alleanza tra i militari e il Pheu Thai è il risultato di una costituzione fatta in modo da rendere impossibile per un partito vincere le elezioni senza il sostegno dell’establishment, ma ciò non toglie che comunque i militari continuano a prendere i voti. In queste ultime elezioni il sostegno dei partiti legati all’esercito è diminuito, però credo che sia dovuto anche alla volatilità dell’elettorato: dopo 10 anni di governo militare ci si è focalizzati sulle cose che non andavano bene, e si è votato per gli altri.

Poi però esiste anche un movimento progressista molto forte.

Oltre alla componente conservatrice esiste oggi un’altra idea emergente, anch’essa diversa da quella delle Camice Rosse, secondo me molto interessante. Tra l’altro anche questa non è un’esclusiva thailandese ma si articola all’interno di un discorso regionale, come rappresentato dalla Milk Tea Alliance. C’è una nuova classe politica, che non prende solo i voti dei giovani, che pensa che il modello occidentale non sia necessariamente quello da seguire e che sta provando a immaginarsi una forma di democrazia rappresentativa e di autodeterminazione diversa, una terza via. Lo si nota ascoltando i discorsi dei giovani thailandesi, così come quelli dei manifestanti a Hong Kong o dei leader della resistenza in Myanmar. Semplificando, si tratta di ricercare un modello di democrazia che non comporti né il completo dominio del mercato sui sistemi politici, né dall’altra parte un controllo centralizzato, autoritario, da parte del potere politico. Questa secondo me è forse la componente più interessante da osservare oggi nel Sud-Est asiatico. Il rischio per noi occidentali è di leggere questi movimenti come molto più progressisti di quanto in realtà non siano, come ci si rende conto quando poi si parla con le persone che ne fanno parte.

Nelle ultime elezioni a Bangkok, da sempre considerato feudo conservatore monarchico per eccellenza, ha stravinto il Move Forward. È dovuto al fatto che è una città giovane, che parla inglese e sempre più connessa (anche virtualmente) con questi movimenti progressisti internazionali?

Penso di sì, ma credo che sia necessario anche guardare ad altre micro-dinamiche che a volte sfuggono. Per esempio, fino a 20-30 anni fa i migranti che lavoravano a Bangkok, anche quelli regolari, quasi mai si registravano nelle circoscrizioni elettorali della città. Per votare tornavano a casa, in provincia. Questa cosa è cambiata molto e lo si vede per il fatto che il numero di persone che votano a Bangkok è sempre più alto, un dato sul quale influisce questa giovane classe media urbana che è completamente a favore del Move Forward. Dall’altro lato c’è invece una recrudescenza di piccole e medie classi non urbane, o comunque non di Bangkok, che invece hanno vissuto decenni di forte instabilità e vedono nei militari una fonte di normalizzazione. Facendo ricerca oggi mi ritrovo a parlare con persone conservatrici molto più che in passato. Il fatto è che per noi l’idea del colpo di stato, dell’esercito al potere, è talmente tanto strana che ci sembra una scelta estrema. In Thailandia per decenni è stata invece la normalità. Il “thailandese medio”, per semplificare, magari pensa che un governo militare non sia il massimo, ma crede comunque che ci possa essere qualcosa di peggio. L’esercito è per molti una fonte di stabilizzazione.

Facendo un’analisi più ampia, il Sud-Est asiatico vive un momento storico di grosse preoccupazioni riguardo la propria sicurezza economica e geopolitica. Per alcuni, i militari offrono tradizionalmente una stabilità che le altre forze politiche non hanno, e questo per molto tempo è stato un concetto valido anche in Myanmar, ad esempio.

Esiste però un legame tra le proteste delle Camicie Rosse, le manifestazioni del 2020 e il voto dell’anno scorso?

C’è un legame fortissimo. A volte, per chi osserva le questioni thailandesi, sembra che tutto si stravolga da un mese all’altro, che ci siano dei cambiamenti continui. Poi ti guardi indietro dopo dieci anni e ti accorgi non è cambiato praticamente niente, o quasi. Questa generazione di attivisti ha avuto una relazione molto complessa con le Camicie Rosse. All’inizio le proteste del 2020-2021 vi si distanziarono molto, perché ritenevano le Camicie Rosse completamente succubi di Thaksin, anche a causa di una certa narrazione che era stata veicolata dai media thailandesi. Quando i manifestanti progressisti e le Camicie Rosse hanno iniziato a interagire c’è stato un grosso riavvicinamento. Chi faceva parte di questa nuova protesta aveva sviluppato una curiosità nei confronti di quello che era successo dieci anni prima, con cui aveva avuto poco contatto.

C’è quindi probabilmente un legame nel discorso anti-establishment, però la grande differenza è che i manifestanti del 2020-21 hanno infranto un tabù gigantesco: il discorso sulla monarchia.

La cosa che indubbiamente si è trasformata rispetto a quindici anni fa è proprio il discorso sulla monarchia. Non tanto il discorso in sé, quanto la natura pubblica di questo discorso. È sempre esistita una voce critica della monarchia, però è sempre stata molto, molto, molto privata. Quello che hanno fatto i manifestanti, con le “dieci dichiarazioni sulla monarchia” e non solo, è stato un atto politico fortissimo da parte di questi ragazzi, nonché un gesto di grande coraggio. Oggi gran parte di loro continua a entrare e uscire dalla prigione, e molti attivisti delle generazioni precedenti sono rimasti rimasti allibiti da quello che hanno visto. Un professore thailandese di 75 anni, che insegna negli Stati Uniti, ha scritto un articolo in cui diceva di sentirsi profondamente a disagio, di avere paura per i ragazzi che vedeva in televisione. Da anti-monarchico dichiarato, ha scritto, aveva talmente tanto assorbito l’autocensura che faceva fatica a sentire i ragazzi parlare in quel modo della monarchia davanti a tutti. Questo è un cambiamento gigantesco, che come a volte accade deriva da un atto “folle”. Poi però concretizzarlo è difficilissimo.

Basta vedere quello che sta succedendo a chi, anche in termini moderati, propone una riforma della norma sulla lesa maestà. L’ormai probabile scioglimento del Move Forward porterà a nuove proteste?

Non mi sorprenderebbe. Però bisogna osservare anche le dinamiche interne a questi partiti, a prescindere da come si chiamerà in futuro il Move Forward una volta che verrà dissolto e poi ricostituito. Lo stesso Pita era l’espressione dell’ala più moderata del partito. Quello che intendo è che di fronte a questi scioglimenti, che sono una consuetudine nella politica thailandese, si crea sempre una discussione all’interno dei partiti che dovranno ricostituirsi. Ci si chiede se conviene “raddoppiare”, e quindi diventare ancora più radicali, o se assumere una forma un po’ più accettabile agli occhi dell’establishment. Quest’ultima è stata la sorte del Pheu Thai, che un compromesso dopo l’altro è finito col diventare completamente come un partito dell’establishment. Sono sicuro che dentro il Pheu Thai c’è chi crede che sia stata una scelta giusta, perché in questo modo il partito ha di fatto limitato la presa sul potere dei militari. È sempre quello il discorso.

I partiti si possono sciogliere, ma le idee no.

Quello che è difficile pensare venga ricacciato indietro, al di là della lesa maestà, è questa apertura della discussione pubblica sul ruolo costituzionale, politico e sociale della monarchia. Dovrebbero esserci dei grandissimi cambiamenti geopolitici per cambiare questo tipo di conversazione, ormai aperta ed evidente, che vive da una parte di queste mosse di coraggio e passi in avanti delle componenti più progressiste del paese, dall’altra di una credibilità della monarchia attuale abbastanza bassa.

Molto spesso si tende poi a pensare che esercito e monarchia siano un monolite, in Thailandia. Non è così, giusto?

Quello che da osservatori esterni si tende un po’ a perdere è il fatto che la relazione tra monarchia e militari sia in realtà molto più complessa di quanto venga spesso descritta. Si tratta di un rapporto di coesistenza e convenienza, ma nel corso del tempo non è sempre stato chiarissimo chi comanda chi. Un altro cambiamento importante è che fino a quando c’era il re precedente [Bhumibol Adulyadej, padre dell’attuale sovrano, Maha Vajiralongkorn, salito al trono nel 2016] era piuttosto chiaro che fosse la monarchia a determinare le sorti dei militari, o almeno lo era alla fine del suo regime, dagli anni novanta in poi. Adesso secondo me non è così chiaro, e si stanno creando anche delle fazioni interne all’esercito. Va ricordato che nella storia della Thailandia contemporanea i militari più di una volta hanno deciso di sacrificare un re per rimanere al potere. Non è detto neanche che, nel giro di qualche anno, una delle soluzioni a questo conflitto sociale potrebbe essere la scelta da parte dell’esercito di diventare esso stesso portavoce di una riforma monarchica, da utilizzare come meccanismo di controllo del dissenso.

Sempre considerando che si parla spesso della Thailandia come del paese delle libertà, anche sul sesso, ad esempio. Ci sono però alcuni aspetti della realtà thailandese molto meno progressisti e volti al cambiamento, come diceva.

A livello internazionale si è raccontato sempre molto dei manifestanti, dei militari e della monarchia. Manca secondo me a volte una discussione seria su questo nuovo sentimento conservatore, anche perché non è un fenomeno isolato ed è importante analizzarlo nel contesto del Sud-Est asiatico e dell’Asia orientale. Uno dei grandi attori storici di questo momento è questa classe benestante e conservatrice, o comunque antidemocratica, che esiste anche in occidente e che mette in discussione tutta una serie di traiettorie sul futuro politico del mondo che ci eravamo immaginati.

Le persone e quello che pensano conta e influenza il futuro, che può andare in un senso o nell’altro.

Sono le persone a portare avanti le lotte politiche, e questo le rende anche molto più imprevedibili e aperte. La storia non è solo una lotta tra élite. Si può anche pensare che prima o poi la monarchia in Thailandia verrà messa in discussione, ma se succederà è perché ci saranno persone o gruppi di persone che si saranno prese il rischio di provare a farlo.

A cura di Francesco Mattogno