Nuovo ordine (finanziario) internazionale: dai negoziati sul debito dello Zambia all’internazionalizzazione dello yuan: la Cina ha assunto una centralità indiscussa nelle dinamiche della finanza globale. Anche grazie all’appoggio del Sud globale. Ma non è tutto oro quel che luccica.

“Zambia Debt Restructuring With China Is a Landmark Moment”: il titolo scelto da Bloomberg per annunciare l’accordo sulla rinegoziazione del debito tra un Paese africano e i suoi creditori è sintomatico. La sofferta intesa, spiana la strada a nuovi aiuti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e – a ben tre anni dal default – e ha permesso allo Zambia di ottenere diverse concessioni: un’estensione della scadenza del rimborso a vent’anni anni, con tre anni di grazia, e una significativa riduzione degli interessi sui prestiti bilaterali.

Il ruolo della Cina nelle contrattazioni è stato particolarmente rilevante non solo perché da sola rivendica 4,1 miliardi di dollari su un debito totale di 6,3 miliardi. Secondo un rapporto della Fudan University di Shanghai, dal lancio della Belt and Road Initiative (BRI) nel 2013 Pechino ha erogato quasi mille miliardi di prestiti in 150 Paesi, di cui il 60% in difficoltà finanziarie. Una situazione stigmatizzata in Occidente con il termine “trappola del debito” che, se da una parte insinua in maniera pretestuosa (e priva di fondamento) uno stato di sudditanza dei Paesi mutuatari indotto volontariamente, dall’altra rispecchia chiaramente la centralità acquisita dalla Repubblica Popolare nelle dinamiche della finanza globale.

È un segnale forte che Pechino abbia dettato tempi e condizioni dell’accordo. I creditori multilaterali ambivano a una cancellazione parziale delle passività; la Cina, che non concede praticamente mai tagli, ha ottenuto una più blanda ridefinizione dei termini del rimborso. E’ persino riuscita a imporre una controversa clausola (assente dai contratti occidentali) che predispone un graduale incremento dei pagamenti in caso di miglioramento della performance economica del Paese africano. D’altronde, cancellare il debito dello Zambia avrebbe invitato altre nazioni in difficoltà – come Ghana ed Etiopia – a pretendere lo stesso trattamento di favore. Un precedente rischioso per l’Africa, dove dai primi anni Duemila la Cina ha dispensato prestiti praticamente a occhi chiusi.

“Storico”, quindi, lo è davvero l’accordo con Lusaka. Ma non nell’accezione intesa da Bloomberg, quanto piuttosto perché conferma la definizione di una nuova architettura monetaria internazionale, a cui per la prima volta la Cina partecipa con l’introduzione di nuove regole e criteri. E’ un momento che Pechino aspettava da tempo. Per parte cinese, i limiti del vecchio ordine internazionale erano già emersi quindici anni fa con il fallimento di Lehman Brothers e la conseguente crisi globale. Già allora il Quotidiano del Popolo, megafono del partito comunista, constatava come “il mondo ha urgente bisogno di creare una valuta e un sistema finanziario diversificati e un ordine finanziario equo e giusto che non dipenda dagli Stati Uniti”. Agli occhi della Cina l’annus horribilis 2008 segna la fine del mito occidentale; anche per via della sovrapposizione temporale alle Olimpiadi estive di Pechino, primo grande evento internazionale ospitato dalla Repubblica popolare. Passato un decennio, oggi il giudizio è che – come sentenziato dal presidente Xi Jinping – “l’Est è in ascesa mentre l’Ovest è in declino”.

Secondo Luca Fantacci, economista dell’Università degli Studi di Milano, è giunto il momento di riconoscere che le istituzioni di Bretton Woods – e il sistema che rappresentano da ottant’anni – hanno mancato il loro compito principale. Quello fissato nella Carta Atlantica siglata da Roosevelt e Churchill già nell’agosto del 1941: “Far sì che tutti i Paesi, grandi e piccoli, vincitori e vinti, abbiano accesso, in condizioni di parità, ai commerci e alle materie prime mondiali necessarie alla loro prosperità economica”. Non a caso alcune delle posizioni mantenute dalla Cina trovano ampio consenso nel cosiddetto “Sud del mondo”. Il vecchio ordine globale, plasmato dal “Nord” (ossia da Stati Uniti ed Europa Occidentale) dopo la Seconda guerra mondiale, sta manifestando profonde crepe. E le contingenze attuali giocano a favore di Pechino.

Negli ultimi tre anni i meccanismi di finanziamento dei Paesi più poveri hanno subito un triplo shock: il Covid-19, la guerra in Ucraina (che ha fatto impennare l’inflazione e i tassi d’interesse), e infine la crisi climatica, più strutturale e a lungo termine, hanno impattato maggiormente le aree più svantaggiate del pianeta. Contestualmente, la scarsa solidarietà dimostrata dall’Occidente ha contribuito a corroborare la retorica della “fratellanza Sud-Sud” che Pechino ha sostanziato con generose forniture di vaccini e agevolazioni tariffarie sulle importazioni dalle economie emergenti.

Considerati i gelidi rapporti con gli Stati Uniti, inevitabilmente anche la questione del debito si inserisce nell’alveo della cosiddetta “nuova guerra fredda”. Stufa di sentirsi additare da Washington come una predatrice finanziaria, per la prima volta a maggio la Cina ha attribuito all’”egemonia del dollaro” il peggioramento della situazione creditizia in molti Paesi emergenti. La diffidenza cinese nei confronti di Bretton Woods è cosa nota: da tempo la Repubblica Popolare spinge per concedere ai Paesi in via di sviluppo (di cui si considera ancora capofila) maggiori quote e diritti di voto all’interno delle tradizionali istituzioni finanziarie. La novità è che ora comincia a pretendere pubblicamente una condivisione degli oneri con i grandi istituti multilaterali. Sfidando le convenzioni internazionali, le autorità cinesi ritengono che anche Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale siano tenuti, come creditori qualunque, a cancellare parte delle passività dei paesi emergenti. Solo a queste condizioni Pechino sarà disposta a fare lo stesso. D’altro canto, e qui sta una realtà ineludibile dell’interdipendenza globale, la Cina è quasi costretta ad inserirsi nell’ambito delle negoziazioni multilaterali se non vuole incorrere in rischi assai maggiori di default da parte dei Paesi indebitati, sostenendo in pratica da sola tutto il peso finanziario che si è accollata negli ultimi anni.

L’inusuale richiesta – che secondo gli esperti americani, se accolta, comprometterebbe il regolare funzionamento delle grandi banche di sviluppo – acquisisce significato alla luce del crescente coinvolgimento degli istituti cinesi nei cosiddetti prestiti di salvataggio. Ovvero il credito che viene concesso (solitamente dal FMI) in una situazione di crisi e massiccia richiesta di liquidità. Secondo uno studio di Banca Mondiale e AidData, soltanto nei passati tre anni la Cina ha erogato 100 miliardi di dollari – oltre il 20% di quanto stanziato dal Fondo nell’ultima decade – per ripianare debiti in sofferenza nell’ambito della famigerata BRI, ossia i progetti infrastrutturali internazionali che vanno sotto il nome di Nuove Vie della Seta. Una situazione che – come avvertono gli autori del rapporto – sta contribuendo a rendere l’architettura finanziaria globale “meno coerente, meno istituzionalizzata, e meno trasparente”.

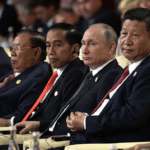

Questi tentativi di order shaping “endogeni” sono stati affiancati da iniziative tese a riformare il sistema dall’esterno. Un chiaro esempio sono le nuove piattaforme multilaterali a guida cinese, istituite nel 2014 per rivaleggiare (ma anche collaborare) con le istituzioni occidentali: l’Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), con base a Pechino, che oggi con oltre 100 membri (grandi assenti gli Stati Uniti) è il principale braccio finanziario della BRI. E la New Development Bank (NDB), lanciata dai Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) proprio in risposta alla mancata riforma del FMI. Se la prima ambisce a cooperare con le istituzioni occidentali, la seconda – che ha sede a Shanghai – ha finalità più marcatamente “sudiste”. Letteralmente: “creare un mondo con meno povertà, meno disuguaglianze e più sostenibilità”. Da ultima la proposta, entro il 2026, di arrivare a concedere il 30% dei prestiti in monete locali, anziché in dollari. Un annuncio in proposito potrebbe arrivare ad agosto, durante il prossimo vertice Brics che il Sudafrica – in barba a un mandato d’arresto internazionale – ha intenzione di aprire anche alla partecipazione di Vladimir Putin.

Non è un mistero che la missione “revisionista” di Pechino stia debordando in una “guerra valutaria”. Lo scorso 22 ottobre, in occasione del XX Congresso del Partito, Xi Jinping ha ribadito l’intenzione di promuovere l’internazionalizzazione “ordinata” dello yuan, la divisa cinese. Un traguardo adocchiato fin dal 2009 che negli ultimi tre anni è parso avvicinarsi, anche grazie alla creazione di una moneta digitale sovrana: l’e-Yuan, che secondo la Banca di Cina servirà proprio a “esplorare il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri”.

D’altronde, il contesto geopolitico, sempre più multipolare, favorisce i piani cinesi. Le misure ritorsive imposte dall’Occidente contro la Russia hanno lanciato ancor di più la competizione sino-americana in una dimensione globale: continuano ad aumentare gli Stati – non solo la Cina – che si allontanano dal dollaro per evitare di incappare in sanzioni secondarie. A partire dall’invasione dell’Ucraina, lo yuan ha più che raddoppiato la sua quota nel trade finance, passando dal 2% a oltre il 4% del credito al commercio internazionale. In aumento anche l’utilizzo della valuta cinese negli scambi transfrontalieri di materie prime come petrolio greggio, ferro, rame e semi di soia, cresciuto nel 2021 del 42,8% su base annua, sebbene ancora tenuto a distanza dai petrodollari. A Hong Kong, l’hub di yuan offshore più grande al mondo, l’emissione di obbligazioni denominate in yuan (“dim sum”) nel 2022 è balzata del 31% su base annua a un livello record di 143,4 miliardi. Mentre secondo dati del FMI la divisa cinese si è posizionata al quinto posto tra le riserve valutarie mondiali dietro al dollaro, all’euro, allo yen, e alla sterlina.

Tutto ciò sembra andare nella direzione della creazione di un ordine internazionale “sinocentrico”. Sembra, appunto. A ben vedere, la strada è ancora lunga e in salita. Il forte controllo statale sul tasso di cambio disincentiva un impiego massiccio della valuta cinese, la cui circolazione procede spedita tra la Repubblica Popolare e i suoi partner commerciali, ma resta ancora limitata nelle transazioni tra Paesi terzi. Per Fantacci, “è quindi probabile che, almeno temporaneamente, l’egemonia della moneta americana sia sostituita non da un’altra egemonia, bensì da una frammentazione dello spazio monetario globale: non più una moneta unica in tutto il mondo, sia essa il dollaro o lo yuan, ma monete diverse in ambiti diversi e per scopi diversi”. In quest’ottica – secondo il professore – “potremmo ipotizzare che, mentre il dollaro conserva il suo primato come asset di riserva nei circuiti finanziari del blocco occidentale, lo yuan si sta candidando a diventare il mezzo di scambio privilegiato per i Paesi asiatici (e in parte per i non-allineati), soprattutto sui mercati delle risorse energetiche e più in generale delle materie prime.”

Uguali perplessità adombrano l’ascesa dei nuovi istituti di credito “made in China”: proprio di recente l’AIIB è finita sotto i riflettori dopo che il canadese Bob Pickard, responsabile del settore comunicazione, ha accusato il Partito di volere esercitare pressioni politiche sulla banca. Pickard è fuggito in Giappone temendo per la propria incolumità. Si tratta di una storia piuttosto torbida che, secondo il blog Panda Paw Dragon Claw, specializzato nella BRI, rivela innanzitutto la “profonda sfiducia tra l’Occidente e la Cina, ritenuta “intrinsecamente incompatibile con il multilateralismo” a causa della sua dirigenza comunista.

Non va meglio alla banca dei Brics. Stando al Wall Street Journal, ad oggi l’istituto finanziario – nato con 10 miliardi di dollari di capitale – non è più in grado di concedere credito. Per rispettare le sanzioni occidentali, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, la banca aveva congelato tutti i nuovi prestiti alla Russia, che ne possiede un quinto delle quote e assumerà la prossima presidenza di turno. Ma la diffidenza di Wall Street sta ugualmente ostacolando la raccolta dei fondi (perlopiù denominati in dollari) necessari a ripagare i debiti.

Nei negoziati con lo Zambia la Cina ha dimostrato di saper difendere i propri interessi. Conquistare credibilità e autorevolezza a livello globale, però, non sarà altrettanto facile.

Di Alessandra Colarizi

[Pubblicato su Aspenia]

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.