Africa rossa è la nuova rubrica a cura di Alessandra Colarizi dedicata ai rapporti tra la Cina e il continente. In questo terzo numero parleremo di:

- La Global Development Initiative ottiene il battesimo di Guterres

- Xue Bing nel Corno d’Africa

- I numeri della Belt and Road

- Proteste in Uganda contro il parlamento Ue

- La diplomazia cinese protagonista dell’ultimo blockbuster in salsa africana

- Scalare la catena del valore

- Altre notizie in breve

L’Ucraina e Taiwan. Leggendo la stampa internazionale, sono questi due i dossier ad aver monopolizzato l’attenzione della Cina durante l’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nella sfilza di incontri e interventi minori è passato del tutto inosservato l’endorsement del segretario generale dell’Onu, António Guterres, alla nuovissima (quanto misteriosissima) iniziativa cinese: la Global Development Initiative (GDI). Presiedendo con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, un meeting ad hoc, Guterres ha annunciato che convocherà una task force composta da alti funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite appositamente per promuovere la GDI. L’evento – a cui hanno partecipato i rappresentanti di 60 paesi – ha affrontato alcune questioni particolarmente sentite nel Sud globale: il cambiamento climatico, la modernizzazione agricola e l’utilizzo delle nuove tecnologie per snellire le pratiche doganali e più in generale facilitare la connettività cross-border.

Il panel segue l’istituzione a gennaio del Group of Friends of Global Development Initiative. Allora l’ambasciatore cinese all’Onu aveva spiegato che lo scopo della nuova sigla è quello di perseguire il “vero multilateralismo” accelerando “l’attuazione dell’Agenda 2030 per uno sviluppo globale più forte, più verde e più sano.”

Tutto chiaro? Neanche per idea. Come sempre, le iniziative cinesi – almeno sul nascere – mantengono un elevato grado di “astrazione”. La scorsa volta avevo provato a individuare alcune caratteristiche della GDI, partendo dagli aspetti che più marcatamente la distinguono dalla Belt and Road (BRI) Innanzitutto è cambiato il destinatario del messaggio: isolata a Occidente, oggi la Cina si rivolge principalmente ai paesi emergenti. E L’Africa è in pole position.

Per maggiori dettagli consiglio il recente intervento di Anthea Mulakala, direttrice dell’International Development Cooperation at The Asia Foundation, al webinar del CSIS Interpret China Project. Riassumendo, secondo Mulakala, “ BRI/GDI, procedono su binari paralleli. La BRI è orientata alla crescita economica, mentre la GDI è più mirata allo sviluppo a causa del Covid, ma è anche il risultato della convinzione in Cina che l’Agenda 2030 sia andata fuori strada. Quindi la BRI fornisce l’hardware e i corridoi economici. La GDI si concentra su software, sui mezzi di sussistenza, e sul trasferimento di conoscenze. La BRI è più orientata al mercato e quindi le imprese svolgono un ruolo chiave, mentre la GDI è più orientata al pubblico, per quanto riguarda le sovvenzioni e l’assistenza allo sviluppo. I percorsi per la BRI sono più bilaterali e regionali […] Considerando che la GDI riguarda perlopiù partenariati multilaterali, gli attori sono più diversificati e includono il settore privato, le ONG e il ministero degli Affari Esteri. Anche la SIDCA, la più alta agenzia cinese di sviluppo economico, gioca un ruolo di primo piano.”

Come rimarcato spesso, il corteggiamento cinese con progetti economici non è aiuto disinteressato. I paesi africani si sono spesso dimostrati preziosi alleati in sede Onu per respingere le critiche dell’Occidente in materia di diritti umani. Qualcosa però sta cambiando: Il Malawi è stato l’unico dei 13 membri africani del UN Human Rights Council ad aver difeso pubblicamente la Cina quando Stati uniti hanno presentato la bozza di una risoluzione contro le politiche etniche nel Xinjiang promossa congiuntamente con Gran Bretagna, Canada, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia.

Xue Bing nel Corno d’Africa

Se la GDI è misteriosa, la sua controparte securitaria – la Global Security Initiative (GSI) – lo è anche di più. Un paio di mesi fa, a ridosso del lancio ufficiale, avevo avanzato qualche perplessità rispetto alla possibilità di un maggior coinvolgimento militare di Pechino all’estero. Al contrario, sottolineavo come nei comunicati ufficiali si parlasse di prevenire guerre e conflitti attraverso “il rispetto reciproco”, il “dialogo senza confronto”, i “partenariati senza le alleanze”, le sinergie “win-win” anziché i “giochi a somma zero”. Nulla a che vedere con la “war on terror” americana e le operazioni mercenarie di Mosca, quanto piuttosto all’esperienza di peacekeeping accumulata per decenni nel quadro delle Nazioni unite. “La Cina manderà [nel continente] ingegneri e studenti. Noi non inviamo armi”, chiariva a marzo l’inviato speciale per il Corno d’Africa, Xue Bing.

Il mio giudizio era rimasto tale anche dopo la prima conferenza di pace per l’Africa organizzata da Pechino ad Addis Abeba. Quindi è con scarsa sorpresa che apprendo l’esito inconcludente dell’ultima missione di Xue nella regione. Visitando l’Eritrea, Gibuti e il Suda, il funzionario cinese si è limitato a riproporre la solita ricetta made in China: per portare stabilità sociale serve progresso economico. Non solo Pechino non interverrà nei conflitti che tormentano il Corno, dove la Cina si rifornisce di petrolio e ha investito massicciamente in infrastrutture. Xue ha condannato “l’ingerenza esterna” (leggi: americana), citandola tra i maggiori fattori di instabilità. Difficile quindi pensare che Pechino abbia intenzione di fare lo stesso. Sulla rivista Left spiegavo perché l’offerta di una mediazione cinese fosse più un gesto simbolico che il primo passo verso una rinuncia al principio della non interferenza.

I numeri della Belt and Road

Anche stavolta non possiamo esimerci dal parlare di debito africano. Negli ultimi giorni sono usciti diversi articoli molto interessanti sullo stato dei finanziamenti cinesi nel continente. Partiamo dai numeri: secondo un gruppo di economisti (tra cui Sebastian Horn della Banca Mondiale) circa il 60% dei prestiti esteri della Cina sono stati erogati a paesi gravemente indebitati; nel 2010 il dato era di appena il 5%. Sono cifre plausibili se si considera che mentre nel 2019 sono stati riportati solo nove casi di rinegoziazioni su interessi e altre condizioni di prestito, il numero è balzato a 21 nel 2020 e 19 nel 2021. La somma interessata dalle trattative è più che triplicata raggiungendo quota 52 miliardi di dollari nel 2020 e 2021, rispetto ai 16 miliardi di dollari del biennio precedente. I fattori scatenanti dietro le inadempienze spaziano dal Covid allo shock dei prezzi dell’energia fino all’aumento dei tassi di interesse negli States.

Stando a Deborah Brautigam, mentre “la Cina non si è mai trovata nella situazione di dover affrontare inadempienze su larga scala, questo è quanto sta iniziando a succedere ora.” C’è chi paventa una nuova crisi sul genere sperimentato da Africa e America Latina negli anni ‘80. Una crisi terminata dopo lunghissime negoziazioni con la cancellazione dei debiti contratti nei confronti delle potenze occidentali dopo un decennio di stagnazione economica. Oggi a ritardare una risoluzione della crisi concorre la reticenza della Cina a dialogare con il Club di Parigi vedendosi puntare il dito contro. Non aiutano i chiari di luna con Washington.

Ma, lo ripetiamo ancora una volta, usare il termine “trappola del debito” è fuorviante. Per l’autorevole economista, Michael Pettis, Pechino avrebbe essenzialmente peccato di ottimismo nella prima fase di “go out”. Incoraggiata dal surplus commerciale e dell’aumento dei prezzi delle materie prime, la Cina “è stata troppo facilmente impressionata dalle proprie capacità” di prestito e troppo ottimista sulle prospettive di rimborso. Stando al ministero degli Esteri cinese, negli ultimi dieci anni la Cina ha concesso prestiti e fondi vari per mille miliardi di dollari a quasi 150 paesi. Già nel 2017, alcuni dirigenti bancari cinesi si erano lamentati con Pechino di essere stati chiamati a finanziare progetti con poche prospettive di rendimento. Alcuni istituti di credito hanno minacciato di smettere di sostenere determinati progetti in assenza di garanzie “politiche”, riportano fonti del Wall Street Journal.

Anche i partner africani sono diventati più cauti. Da ultima la notizia che la Tanzania comincerà da sola l’espansione del porto di Bagamoyo nel 2023, nonostante lo scorso anno la nuova presidente Samia Suluhu Hassan avesse annunciato la ripresa dei negoziati con la Cina, congelati dal predecessore, il sinoscettico John Magufuli. Non è escluso un ingresso tardivo del gigante asiatico. Ma il prolungamento delle trattative evidenzia la crescente circospezione dei partner locali.

Proteste in Uganda contro il Parlamento europeo

Centinaia di ugandesi stanno manifestando da giorni contro il parlamento dell’Unione europea che si è opposto al progetto di costruzione di un oleodotto franco-cinese con la vicina Tanzania. Gli studenti hanno marciato a Kampala scortati dalla polizia per consegnare una petizione alla missione dell’Ue in cui contestano la decisione. All’inizio di settembre, gli europarlamentari hanno approvato una risoluzione che avverte delle violazioni dei diritti umani e del rischio sociale e ambientale. Secondo i gruppi per i diritti umani, circa 100 mila persone rischiano di essere danneggiate dall’infrastruttura e hanno esortato gli appaltatori – la francese Total Energies e la cinese Cnooc – a sospendere il progetto da 10 miliardi di dollari fino a quando non verrà trovata una rotta alternativa. Una volta completata, la pipeline si estenderà per 1.443 chilometri dal lago Albert, nell’Uganda occidentale, al porto tanzaniano di Tanga, sull’Oceano Indiano. Thomas Tayebwa, vicepresidente del parlamento ugandese, ha definito la risoluzione “sabotaggio economico” e ha tacciato gli europei di ipocrisia, ricordando che il Vecchio Continente fa un uno uso dei combustibili fossili superiore all’Uganda.

La diplomazia cinese protagonista dell’ultimo blockbuster in salsa africana

Incassi stellari per il nuovo film d’azione cinese. Sulla falsariga di Wolf Warrior 2 e Operation Red Sea, Home Coming racconta l’avventuroso rimpatrio di 30.000 cittadini cinesi rimasti intrappolati in Libia durante la guerra civile del 2011. In questo caso, la pellicola però si distingue per un interessante novità: gli eroi non sono i soldati cinesi, bensì due giovani diplomatici. Segno di un maggior protagonismo della politica estera cinese non solo sui social network, ma anche nell’immaginario collettivo. O almeno questo è quello che vuole far intendere Pechino. Nel weekend il film ha raccolto 37 milioni di dollari al box office.

Nella vita reale, la faccenda è decisamente più complicata e spesso il governo cinese viene accusato di non tutelare adeguatamente la sicurezza dei connazionali che risiedono in zone instabili dell’Africa. Proprio in questi giorni il ministero della Sicurezza pubblica cinese ha inviato una delegazione a Kinshasa per discutere dei numerosi rapimenti ai danni di cittadini cinesi nella Repubblica Democratica del Congo.

Scalare la catena del valore

Il governo dello Zimbabwe ha approvato un parco industriale da 2,83 miliardi di dollari finanziato dalla Cina che sarà utilizzato per la lavorazione dei metalli strategici utilizzati nella produzione di batterie, tra cui litio, platino e nichel. Se completato, il progetto rappresenterà una pietra miliare per i paesi africani, che da tempo aspirano a risalire la catena del valore mantenendo “in-house” la fase downstream, oggi semi-monopolizzata dalla Cina. Il governo di Harare prevede di fornire la terra e i minerali, mentre le due società cinesi coinvolte porteranno i macchinari e forniranno i fondi necessari. Ma c’è chi mette in dubbio il futuro del progetto. I precedenti non giocano a favore dello Zimbabwe, soprattutto della popolazione locale.

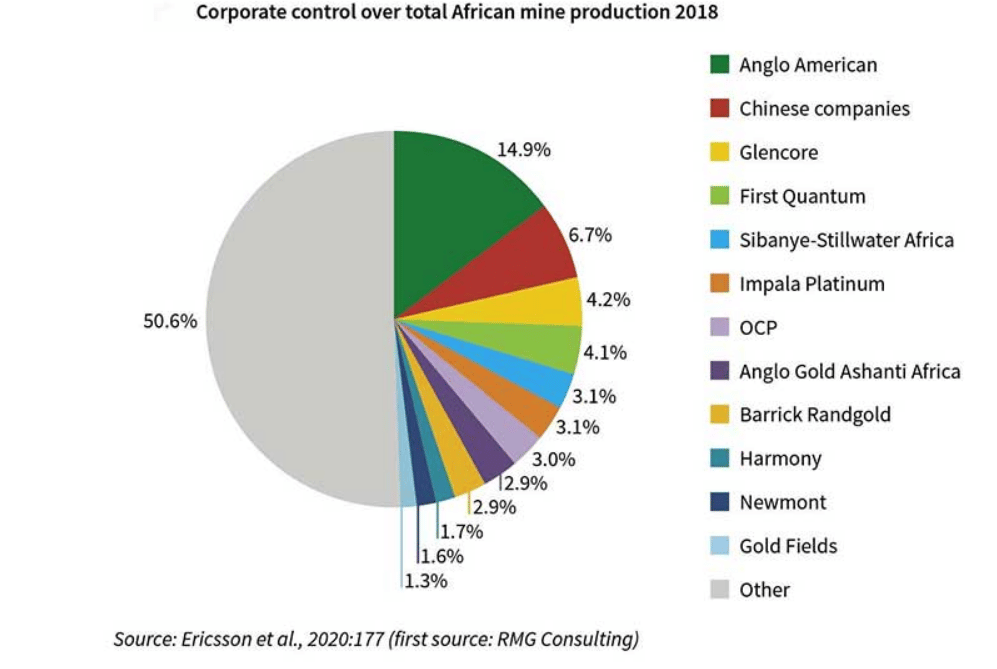

Ma, stando a un studio dell’Africa Climate Foundation, la partecipazione cinese nei giacimenti africani è sovrastimata. Mentre nella Repubblica Democratica del Congo gli investimenti sono ovunque, se si allarga lo sguardo a tutto il continente la Cina controlla meno del 7% della produzione mineraria.

In breve

La Nigeria si è detta interessata ad acquistare il Comac C919, il primo jet cinese a fusoliera stretta che punta a sfidare Airbus e Boeing(ne avevamo parlato qui).

Da quando nel 2017 la Cina ha vietato il commercio di avorio, il Vietnam è diventato un importante snodo per il traffico di “oro bianco” in arrivo dall’Africa.

I SUV delle cinesi Chery e Haval cominciano a dare filo da torcere a BMW e Mercedes-Benz, proponendo buoni autoveicoli, sicuri e a prezzi vantaggiosi.

Avevamo parlato del caso dell’imprenditrice cinese arrestata in Ghana per condotto attività minerarie illegali. Il South China Morning Post spiega come la Cina abbia aggirato le leggi nazionali, che permettono le attività estrattive nei giacimenti di piccole dimensioni solo alla popolazione locale. I cinesi hanno introdotto attrezzature sofisticate, aumentando il volume della produzione di oro nel settore minerario su piccola scala. Ma solo il 15% circa dei minatori è regolamentato. Secondo gli esperti, “il coinvolgimento illecito dei minatori cinesi sta causando una distruzione ambientale diffusa a causa della pesante meccanizzazione”.

Di Alessandra Colarizi

Per chi volesse una panoramica d’insieme, il 2 settembre è uscito in libreria “Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro” (L’Asino d’Oro, 14,00 euro). Partendo dal racconto dei primi contatti nella storia, il testo cerca di restituire un’immagine a tutto tondo dei rapporti sino-africani, superando la dimensione puramente economica. Mentre la narrazione dei mass media ci bombarda quasi ogni giorno con le statistiche del debito africano e degli investimenti cinesi, “Africa rossa” cerca di riportare al centro della narrazione gli scambi politici e socio-culturali tra i rispettivi popoli.

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.