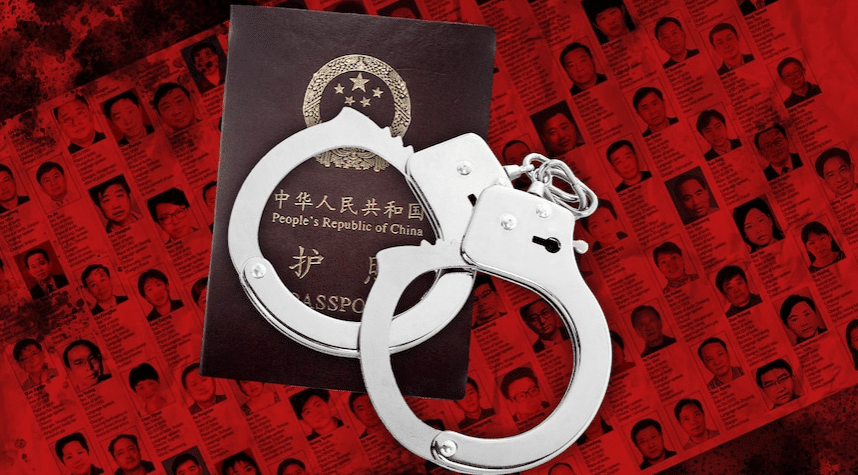

Secondo Safeguard Defenders, Ong attiva nella difesa dei diritti umani in Asia, dal 2014 a oggi circa 10.000 ricercati sono stati riportati in Cina con metodi coercitivi da oltre 120 paesi in tutto il mondo.

Dopo il trasferimento in Canada nel 2014, Xie Weidong è diventato un agguerrito detrattore del sistema giudiziario cinese. Ex giudice della Corte suprema del popolo, aveva lasciato il paese per sfuggire alle richieste politiche dei superiori. Ma, una volta oltrepassato l’Oceano, Xie è stato accusato dalle autorità cinesi di aver accettato tangenti per risolvere una vecchia causa civile a favore di una società. E’ seguita la richiesta di rimpatrio immediato. Non riuscendo a convincerlo a tornare, Pechino è passato alle maniere forti: prima ha trattenuto la sorella, poi ha minacciato l’ex moglie e un partner in affari. Infine, ha spinto l’Interpol a emettere una “nota rossa”. Ma nell’agosto 2019 l’agenzia internazionale ha fatto retromarcia, ammettendo il probabile “carattere politico” del mandato di cattura.

Quello di Xie è uno dei tanti casi di rimpatrio forzato ai danni di cittadini cinesi documentato nel report “Involuntary Returns”, indagine realizzata da Safeguard Defenders, Ong attiva nella difesa dei diritti umani in Asia. Secondo la ricerca, dal 2014 a oggi circa 10.000 ricercati sono stati riportati in Cina con metodi coercitivi da oltre 120 paesi in tutto il mondo. Da un’analisi approfondita di 80 casi di rimpatri falliti e riusciti, è emerso che nella caccia ai fuggiaschi Pechino ha fatto uso principalmente di tre metodi: dalle pressioni sui famigliari ancora in Cina, passando per l’invio all’estero di agenti cinesi e la cooptazione di funzionari locali, fino ai veri e propri “rapimenti di Stato”. Una pratica, quest’ultima, in passato molto utilizzata entro i confini nazionali con il nome di shuanggui, e formalmente abolita nel 2017.

Per chi segue con assiduità le vicende cinesi quanto denunciato da Safeguard Defenders risulta familiare. Negli ultimi anni, non sono mancate storie di cittadini cinesi e stranieri tenuti in ostaggio dalle autorità di Pechino per indurre genitori, fratelli e coniugi alla resa. Nel 2015, il libraio naturalizzato svedese, Gui Minhai, è stato presumibilmente rapito in Thailandia prima di riapparire successivamente sotto custodia cinese. Due anni dopo, il tycoon Xiao Jianhua, di origini cinesi ma di nazionalità canadese, è stato prelevato dall’hotel Four Season di Hong Kong su una sedia a rotelle. La sua sorte è tutt’oggi avvolta nel mistero. Secondo fonti dell’intelligence australiana, nel 2018 si contavano oltre 10 presunti “sequestri di Stato” ai danni di cinesi solo in Australia.

E’ un trend che non sembra aver risentito delle misure anti-Covid e delle restrizioni sui viaggi. Tra il 2020 e il 2021, rispettivamente 1.421 e 1.114 persone sono state rimpatriate in Cina – Pechino sostiene – “volontariamente”. Cifre che includono esclusivamente le catture per presunti reati economici o violazioni dei doveri d’ufficio. Come possibile conseguenza della stretta, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel solo 2020 circa 110.000 cittadini cinesi hanno fatto richiesta d’asilo, segnando complessivamente una crescita delle domande del 700% rispetto ai valori del 2012. L’anno della nomina di Xi Jinping a segretario generale del partito comunista cinese rappresenta una data spartiacque.

La diffidenza del Pcc nei confronti della diaspora cinese ha radici storiche: pensiamo al ruolo che ebbero i rivoluzionari con base all’estero nel sovvertimento dell’ultima dinastia Qing a inizio ‘900. Ma, nella Cina contemporanea, l’estensione del controllo statale sulla comunità d’oltremare va inserita principalmente nell’alveo della campagna anticorruzione lanciata da Xi appena assunta la leadership. Nel 2014 è stata annunciata l’operazione Fox Hunt, coordinata dal ministero della Sicurezza dello stato (la “CIA cinese”), con lo scopo conclamato di riportare oltre la Muraglia i latitanti accusati di corruzione e reati economici. Un anno più tardi, “la caccia alle volpi” è confluita nel più esteso programma Sky Net; stavolta con il coinvolgimento della potente Commissione nazionale per la supervisione (Cns), il nuovo organo anticorruzione creato per colpire non più solo i membri del partito, ma anche i dipendenti statali. Oltre a esercitare poteri superiori ai pubblici ministeri, la nuova agenzia ha assunto il controllo sulle operazioni di polizia all’estero. Nel caso di inefficacia degli accordi di estradizione, per legge, la Csn è chiamata a perseguire i latitanti autonomamente attraverso il rimpatrio, la persuasione e azioni penali a distanza.

Ma, stando allo studio di Safeguard Defenders, finora le procedure legali formali hanno svolto un ruolo quasi inesistente nel conclamato successo della campagna Sky Net. Sono invece proprio i rimpatri ufficiosi a rappresentare la stragrande maggioranza: nel 2018, solo nell’1% dei casi il ritorno in Cina è avvenuto attraverso canali ufficiali, laddove metodi coercitivi sono stati utilizzati nel 64% delle operazioni. Segno dell’irrilevanza dei trattati di estradizione, di scarsa utilità anche nella tutela dei paesi firmatari. Secondo il report, infatti, circa il 19% delle catture attraverso l’intervento diretto di agenti cinesi in territorio straniero è avvenuto in paesi che avevano sottoscritto (e ratificato) accordi di cooperazione bilaterale. Nel caso dei rapimenti si parla addirittura del 55%. La scarsa trasparenza costituisce uno degli aspetti più controversi della campagna. Nel 2015, contestualmente al lancio dell’operazione Sky Net, Pechino aveva notificato all’Interpol una lista di 100 super-ricercati che, stando al South China Morning Post, non è più pubblicamente consultabile. Al dicembre 2020 solo 60 erano stati catturati. Degli altri non si hanno notizie.

L’identità dei fuggiaschi è un elemento particolarmente sensibile. Mentre infatti Sky Net, ufficialmente, prendere di mira criminali e funzionari accusati di concussione, corruzione o abuso di potere, molti dei casi identificati da Safeguard Defenders includono azioni punitive contro dissidenti e difensori dei diritti umani. La lista comprende il giornalista cinese Li Xin sequestrato in Thailandia, l’attivista Tang Zhishun prelevato in Myanmar, e il libraio di Hong Kong, Lee Bo, collega di Gui Minhai. Al computo, secondo ricerche indipendenti del Uyghur Human Rights Project, si aggiungono quasi 400 uiguri sottoposti a misure analoghe.

Va detto che la riuscita della strategia cinese deve molto alla connivenza dei paesi coinvolti. Stando agli autori del report, la pratica dei rimpatri coatti rappresenta una grave minaccia tanto per i diritti individuali, quanto per la sovranità delle nazioni complici. Nei paesi in cui le operazioni illegali – soprattutto quando prevedono l’invio di agenti cinesi in missioni segrete all’estero – sono state smascherate, le autorità hanno preferito attenuare la propria risposta. Altrove, dove i rimpatri forzati non hanno ancora ricevuto un’esposizione mediatica, i governi sembrano inconsapevoli del problema. O scelgono volontariamente di chiudere gli occhi per evitare di compromettere le relazioni con la seconda economia mondiale. Mentre la maggior parte degli episodi di collusione ha coinvolto regimi autoritari, in alcuni casi le operazioni di rimpatrio involontario sono avvenute grazie al supporto delle autorità in Canada, Stati Uniti e Svizzera.

Di Alessandra Colarizi

[Pubblicato su Gariwo]

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.