La residenza chiamata Beitang, Chiesa del Nord, era stata inaugurata solennemente il 9 dicembre del 1703. Si ergeva in una vasta area, entro la cinta della Città Proibita, che l’imperatore Kangxi, nonno di Qianlong, aveva concesso ai missionari gesuiti. Anche i costi della costruzione erano stati sopportati dal Figlio del Cielo, che aveva distribuito a ognuno di loro l’equivalente di cinquanta scudi da utilizzare per questo scopo, aveva fornito parte dei materiali e nominato due funzionari alla direzione dei lavori. Eppure, quando si erano scavate le fondamenta, nelle casse della missione c’erano soltanto duemilaottocento lire; per il resto i gesuiti avevano contato sulla Provvidenza e sulla sua infinita bontà. Per costruire e decorare gli edifici erano occorsi quattro interi anni.

Una pallida idea di come fosse il Beitang può essere fornita dalle dimensioni del cortile d’ingresso: largo quaranta piedi e lungo cinquanta, era fiancheggiato da due corpi di fabbrica ben proporzionati, due grandi padiglioni alla cinese. L’uno era utilizzato per le congregazioni e per l’istruzione dei catecumeni, l’altro per ricevere le persone in visita. In quest’ultimo erano esposti i ritratti del re Luigi XIV e dei principi di Francia, del cardinale Mazzarino, dei re di Spagna e d’Inghilterra e di numerosi altri principi. Alle pareti erano appese anche belle incisioni tratte dai grandi libri che facevano conoscere all’intero universo la magnificenza della Corte francese. Nella sala erano posti in bella mostra strumenti di matematica – principalmente compassi, orologi e sfere armillari – e di musica: un clavicembalo, dieci violini, due violoncelli, sette liuti, un contrabbasso, quattro flauti d’avorio, otto oboe e una cornamusa. I cinesi guardavano a tutto ciò con la massima curiosità.

In fondo al cortile sorgeva la chiesa. Lunga settantacinque piedi, larga trentatré e alta trenta, il suo interno – rigorosamente all’europea – era formato da due ordini architettonici, ognuno dotato di sedici semicolonne dipinte con vernice verde; i piedistalli delle colonne dell’ordine inferiore erano in marmo, dorati quelli dell’ordine superiore, così come dorati erano i capitelli, i filetti della cimasa, quelli del fregio e dell’architrave. L’ordine superiore, inoltre, era scandito da dodici grandi finestre a forma di arco, sei su ciascun lato. La chiesa ne risultava perfettamente illuminata. Il soffitto della chiesa era interamente affrescato da un dipinto che, al centro, rappresentava una cupola tutta aperta sulla quale erano raffigurate colonne di marmo che reggevano una fila di arcate sormontate da una bella balaustra ornata con vasi di fiori ben disposti; in alto si vedeva il Padreterno assiso sulle nuvole, che reggeva il mondo; ai suoi piedi, uno stuolo di angeli. Quest’ultima parte del grande affresco non era opera dei gesuiti, ma del pittore modenese Giovanni Gherardini, che nel 1698 aveva accettato di partire con i missionari ed era rimasto in Cina fino al 1705. Esperto della quadratura, il maestro italiano aveva lasciato tracce della sua arte anche nella chiesa e nella biblioteca della Casa Professa della Compagnia di Gesù in Parigi e nella chiesa che i gesuiti avevano a Nevers; si era anche cimentato con la scrittura di un diario di viaggio – Relation du voyage fait à la Chine, sur levaisseau l’Amphitrite – inviato come lettera al duca di Nevers e poi pubblicato nel 1700.

Il retablo della chiesa del Beitang era dipinto come il soffitto e i suoi fianchi ne costituivano una continuazione in prospettiva. I missionari si divertivano a osservare i cinesi che avanzavano per visitare la parte dietro l’altare, si fermavano, si spostavano un po’

all’indietro e ritornavano sui propri passi tastando il muro dipinto per accertarsi che le rientranze e i rilievi fossero veri.

In quella sera di metà novembre del 1760 il cortile e gli edifici del Beitang erano avvolti, avviluppati, circondati dal buio, annegati, schiaffeggiati, violentati da ruvide folate di nevischio misto ai minuscoli, vitrei e acuminati granelli di sabbia che provenivano dai lontani deserti del Gobi e dell’Ördös. Nel padiglione utilizzato per le congregazioni, i quattro missionari gesuiti seduti allo stesso tavolo si sentivano tutti in preda all’inquietudine. Prima di entrare nel padiglione il Grande Eunuco Wang rimas alcuni minuti in cortile, a spiare da una fessura della tenda che proteggeva la finestra. Dall’interno non potevano vederlo: non c’era luna e aveva fatto spegnere le torce del suo seguito. Non avevano neanche potuto sentirlo arrivare: il sibilo della tormenta copriva ogni altro rumore proveniente da fuori. Bastò un suo sguardo e uno degli eunuchi che lo accompagnavano aprì i battenti dell’edificio. Entrò con decisione. Nell’ingresso non c’era

nessuno. Si accostò alla porta che conduceva nella sala centrale: era socchiusa. Lanciò uno sguardo penetrante attraverso lo spiraglio e aguzzò le orecchie. Sui volti dei quattro europei spiccava la barba, lunga e curata, che scendeva sino al petto confondendosi con l’abito di Corte: una lunga veste di tela bianca, ricoperta da un’altra di seta altrettanto lunga ma azzurra, e con cintura; sopra il tutto una larga tunica viola che arrivava al ginocchio, con maniche molto ampie e corte; sul capo un berretto a tronco di cono, ornato di pendagli di crine rosso; stivali di stoffa. Uno di loro esibiva un grande pettorale con il pavone, come spettava ai funzionari imperiali di terzo grado.

Vedendoli con il pacato sorriso sulle labbra, l’atteggiamento sollecito, i movimenti misurati, e sentendoli discorrere con tanta calma, i quattro missionari avrebbero potuto dare l’impressione di essere assorti in una piacevole conversazione. Ma la fronte corrugata, le dita che tamburellavano nervose sul piano del tavolo, qualche improvviso strattone alla punta della barba o impercettibili sospiri denunciavano il loro stato d’animo. In effetti aveva-no un buon motivo per essere preoccupati: per l’indomani erano stati invitati in udienza straordinaria dall’imperatore Qianlong, e quando l’imperatore chiamava non c’era altro da fare che ubbidire, pena la testa.

«Non è la prima volta che nasce un principe di sangue, vorrà annunciarlo ufficialmente» stava dicendo uno di loro, Florian Bahr da Falkenberg in Slesia, Visitatore della Compagnia di Gesù per la Cina e per il Giappone. Magro e nervoso, aveva cinquantaquattro anni, i cinesi lo chiamavano Wei Fuliang e, prima di assumere l’incarico di Visitatore, per vent’anni si era occupato di raccogliere i bambini abbandonati nelle strade di Pechino.

Una voce grave e autorevole s’inserì: «L’esperienza mi dice che la fretta con la quale siamo stati convocati va ben oltre la volontà dell’imperatore di farci inchinare per la nascita del principino avvenuta un paio di giorni fa». Chi aveva parlato era il gesuita con l’effigie del pavone sul petto, August von Hallerstein, nato cinquantasette anni prima a Laybach in Carniola. Godeva di fama e onori in Cina, dato che dal 1746 era direttore dell’Osservatorio Astronomico Imperiale. Il suo nome in cinese suonava Lou Songling. Era noto per la sua franchezza. «D’altronde, ci preoccupiamo quando l’imperatore non ci concede udienza, ci preoccupiamo se ci convoca… Aspettiamo domani, prima di rompercila testa con inutili supposizioni!» concluse alzando lentamente le mani al cielo.

Bahr si rivolse a un altro del gruppo, il cinquattottenne Jean-Denis Attiret, nativo di Dole nel Giura: «E voi, fratello, non dite nulla?». Attiret, in effetti, ascoltava senza fiatare, limitandosi a pizzicarsi la barba spessa e ispida, bianca come i suoi capelli. Dal 1739 era pittore di Corte; uomo mite e generoso, molto dedito al suo lavoro e alla preghiera, era tenuto in gran conto sia dai cinesi, che lo chiamavano Wang Zhicheng, che dagli altri missionari. Sentendosi interpellare, sorrise: «Questa situazione mi ricorda quando otto anni fa l’imperatore mi convocò d’urgenza a Jehol». «Fu l’anno in cui arrivai in Cina» osservò il quarto gesuita, il francese Jean-Joseph-Marie Amiot, detto Qian Deming. Astronomo e scrivano, aveva quarantadue anni ed era in Cina da otto; da poco era stato nominato Procuratore delle missioni cinesi. «Spero di avere anch’io l’occasione per visitare Jehol» aggiunse. «Il palazzo imperiale è l’unica cosa veramente bella che c’è» commentò Attiret. «La città, anche se nei torridi mesi estivi è la più fresca dell’impero, la classificherei al massimo di terza cate-

goria. È ai piedi di una montagna ed è bagnata da un fiumicello infido che allo scioglimento delle nevi s’ingrossa annegando le campagne circostanti assieme ai contadini e alle loro catapecchie.

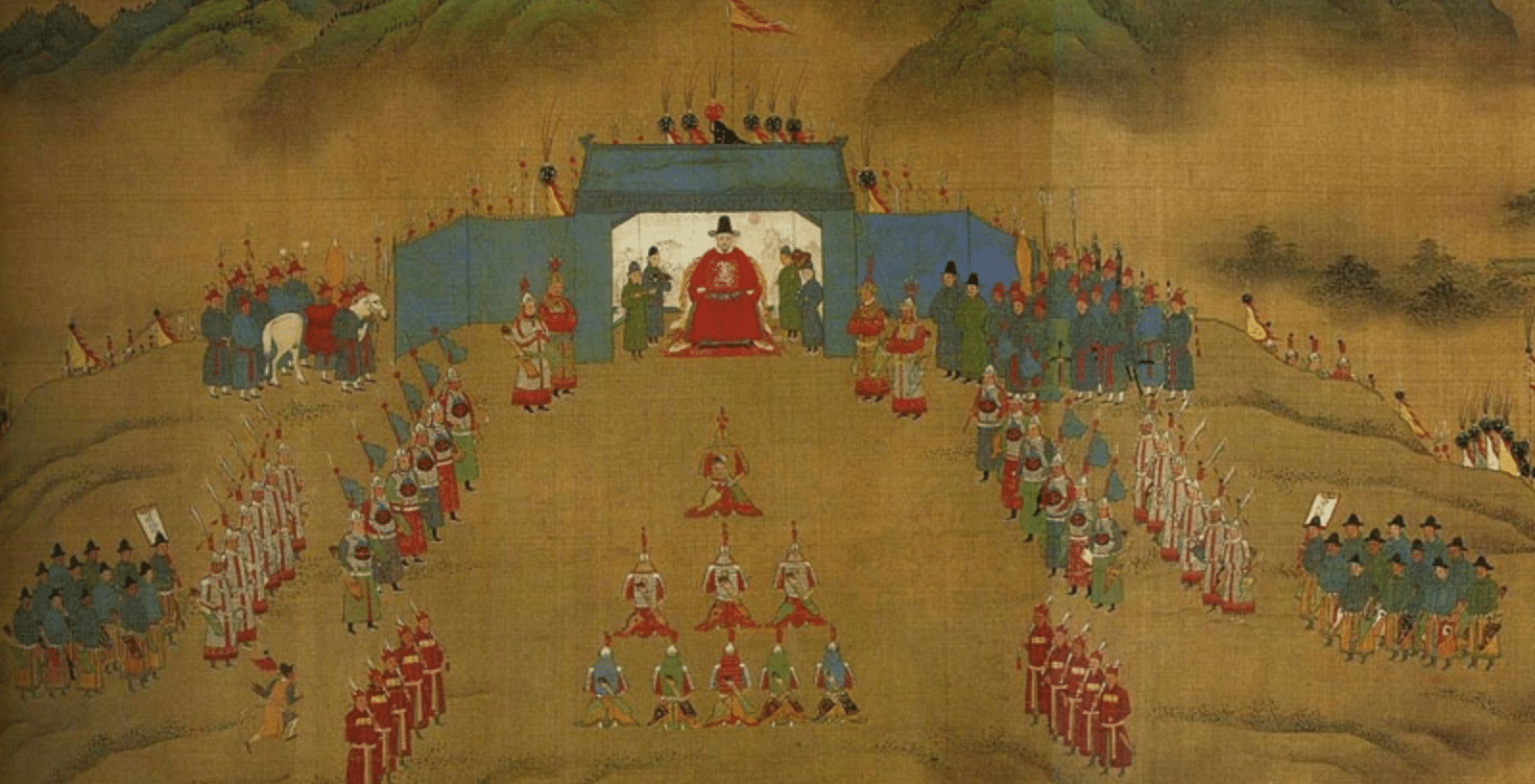

Qualche anno fa, anche una parte della reggia è stata spazzata via dalle sue acque, con tutti i mobili, gli arredi e persino i servi». Fece una pausa, poi riprese con il volto oscurato: «È un viaggio allucinante, arrivare lassù, in Tartaria; lo ricordo come un incubo. Sua Maestà era a Jehol, come fa ogni anno d’estate, per riposarsi andando a caccia, e aveva deciso di organizzare un banchetto per dimostrare la sua benevolenza ai nobili Zungari che gli si erano sottomessi, portando così diecimila nuovi sudditi all’impero cinese. In quei giorni, approfittando dell’assenza dell’imperatore da Pechino, mi ero concesso un ritiro ed ero tutto felice di trascorrere una settimana in compagnia del nostro Dio. Volevo soltanto dedicarmi alla preghiera… Ero in isolamento da appena un giorno quando il conte De mi mandò a chiamare e m’intimò di partire immediatamente per Jehol, perché Qianlong voleva che io dipingessi o almeno disegnassi tutto quello che si poteva vedere nella cerimonia con gli Zungari. È vero che ricevetti cinquanta taëls che andarono a rimpinguare le nostre casse, ma… La preoccupazione degli abiti da portare… sapete com’è, sarebbe un’indecenza imperdonabile presentarsi a Corte con un abito non adatto alla stagione, ai luoghi, alle circostanze… Per assicurare che le cose fossero in regola, il conte De mi fornì i vestiti adatti, il suo cavallo più veloce e dei servi. Viaggiai per tre interminabili giorni, sotto una pioggia battente che aveva trasformato le strade in un acquitrino fangoso.

Passai le notti a reggere i pali della tenda che si sradicavano… Un orrore!». «E faceste i quadri che vi erano stati comandati?».

«Certamente. L’imperatore mi offrì anche il titolo di mandarino, ma lo rifiutai… L’unica onorificenza cui anelo è l’abbraccio del Padre Eterno quando deciderà di chiamarmi a sé». «Speriamo che ciò avvenga il più tardi possibile…» disse Bahr, «ma qualcuno dei nostri deve pur accettare, ogni tanto, un titolo, un’onorificenza… Se siamo ancora qui, in Cina, e per di più ospiti dell’imperatore, è anche per la qualifica di funzionario imperiale che ci protegge…».

Una voce stridente si levò alta, interrompendolo e facendo sobbalzare tutti: «Il vostro umile servo non concorda pienamente, onorabile signor Bahr!». La porta si spalancò ed entrò il Grande Eunuco che aveva parlato. Con un ghigno che poteva essere anche un sorriso o un saluto, accennò un inchino verso gli esterrefatti gesuiti. Questi si alzarono di scatto e ricambiarono con un vistoso cenno del capo.

Bahr riprese immediatamente il controllo. «Quale onore, signor Wang, avervi fra noi. E quale privilegio avere il vostro parere su quello di cui discutiamo. Per quanto futili e inconcludenti siano i nostri discorsi, siamo fortunati se ci concedete il vostro giudizio».

Avvolto da un misterioso e appena udibile tintinnio, il Grande Eunuco avanzò col viso gongolante, ricoperto di belletto bianco tranne che sulle labbra, di un colore rosso vivo. Sul capo aveva una specie di turbante di seta rosa sul quale spiccavano, numerose, piccole perle di fiume ovali, simili alle due che gli pendevano pigramente ai lobi delle orecchie; a ogni movimento del capo il codino dondolava sulla nuca. Il rosso dell’abito damascato faceva risaltare una rete di fili d’oro e la gru ricamata sul pettorale quadrato sembrava volere spiccare il volo. Al collo portava un rosario buddhista fatto con centotto perle marine, perfettamente sferiche, e alla vita una cintura rigida con una fibbia in oro massiccio. Dietro di lui comparvero una decina di eunuchi con il lungo abito nero; erano tutti in ginocchio, tranne uno che portava un largo seggio di legno di sandalo il cui profumo si sentiva fino al centro della sala. Lo porse a Wang che si sedette, si aggiustò ben bene e quando fu comodo batté le mani. All’istante il suo seguito si eclissò. La porta si richiuse.

«Parlavate di protezione imperiale, illustre ospite straniero» disse il Grande Eunuco a Bahr, dopo aver assaporato qualche attimo di silenzio. «Dovreste sapere che il Figlio del Cielo accorda la sua benevolenza quando ciò è in armonia con il Tao dell’universo, ma la riprende senza indugi quando Cielo e Terra non concordano più». Si interruppe, fece un sorrisetto da bambino saputello, alzò pigramente una delle corte braccia adagiate sui braccioli del sedile, si sfiorò il mento con la lunghissima unghia del mignolo e riprese: «In altri termini, non sono l’abito e il titolo di funzionario imperiale – di qualunque grado esso sia – a proteggervi, ma soltanto il fatto che siete astronomi ancora indispensabili all’imperatore che deve regolare la vita terrena a immagine del moto delle stelle. Il fatto che siete imbattibili nell’architettare e realizzare congegni meccanici automatici, orologi, edifici, fontane…cannoni. Che avete nelle mani l’arte da voi chiamata prospettiva, la quale induce chi ammira le vostre pitture a credere di essere dinnanzi al soggetto vivente e non a un quadro. Che manovrate strumenti musicali del tutto differenti dai nostri, dai quali escono suoni inusitati e magici…».

«Vi sono grato per la vostra franchezza, Grande Eunuco» rispose Bahr. Wang annuì e continuò: «Sapete quanti sono i funzionari in

Cina?». «Confesso anche questa ignoranza. Non lo so». «Nei nove gradi della prima classe, reclutati mediante esami, oggi contiamo quarantamila funzionari civili e dodicimila militari, la metà di essi opera nella capitale. I governatori delle provincie sono quattordici e otto principi di sangue hanno il titolo di viceré. Nei nove gradi della seconda classe vi sono mezzo milione di funzionari di riserva, in attesa di prendere un posto creato per essi o di succedere a chi muore, a chi rinuncia, oppure a chi cade in disgrazia… Capirete bene, signori illustrissimi, che con questi numeri tenere in carica o deporre con disonore meno di una decina di guanfu, che chissà perché voi chiamate ‘mandarini’, per di più stranieri come voi siete, non è certo una cosa che può preoccupare il nostro amato sovrano».

Fu la volta di Hallerstein: «Mi onoro e mi permetto di raccontarvi che, secondo alcuni, il termine mandarino deriva da mantrin, il nome che i portoghesi di Goa sentivano attribuire dai buddhisti a colui che conosce i mantra, le formule di preghiera; essi lo applicarono poi ai funzionari imperiali cinesi incontrati a Macao. Per altri, è la stessa lingua portoghese ad avere fornito il termine, visto che in portoghese mandar significa ‘comandare’». Wang sbuffò rumorosamente. «Voi barbari avete l’abitudine di storpiare la lingua degli altri popoli… ma poco importa, ora… La cosa che dovrebbe interessarvi di più è di conservare il vostro stato di… mandarini».

*Isaia Iannaccone, nato a Napoli, chimico e sinologo, vive a Bruxelles. Membro dell’International Academy of History of Science, è specialista di storia della scienza e della tecnica in Cina, e dei rapporti Europa-Cina tra i secoli XVI e XIX. È autore di numerosi articoli scientifici, di trattati accademici (“Misurare il cielo: l’antica astronomia cinese”, 1991; “Johann Schreck Terrentius: la scienza rinascimentale e lo spirito dell’Accademia dei Lincei nella Cina dei Ming”, 1998; “Storia e Civiltà della Cina: cinque lezioni”,1999), di due guide della Cina per il Touring Club Italiano e di lavori per il teatro e l’opera. Ha esordito nella narrativa con il romanzo storico “L’amico di Galileo” (2006), best seller internazionale assieme al successivo “Il sipario di giada” (2007, 2018), seguiti da “Lo studente e l’ambasciatore” (2015) e “Il dio dell’I-Ching” (2017).