Multinazionali, fornitori asiatici, consumatori e università. Fin dalle prime stoccate, è parso chiaro come le frizioni commerciali tra Cina e Stati Uniti avrebbe travolto settori e interlocutori non statali, vittime indirette di un braccio di ferro che ha sempre più i connotati di una maratona per l’egemonia tecnologica mondiale. Basta pensare alla “guerra proxy” lanciata contro Huawei e in procinto – secondo la stampa internazionale – di coinvolgere anche i colossi cinesi della videosorveglianza. Non è un caso che, superate le lamentele puramente commerciali, nei comunicati rilasciati dall’amministrazione Trump la Cina venga ormai descritta sempre più spesso come una minaccia per la “sicurezza nazionale”.

Bloccarne l’accesso a infrastrutture e informazioni sensibili è diventata una priorità per Washington anche a costo di innescare un pericoloso processo di “decoupling” (“disaccoppiamento”) con conseguente nascita di due sistemi economici isolati e indipendenti. C’è chi l’ha già definita una nuova “guerra fredda”. Il paragone sembra calzare quantomeno in relazione alla stretta esercitata sugli scambi “people-to-people” per limitare l’acquisizione di dati e tecnologia attraverso presunte attività di spionaggio.

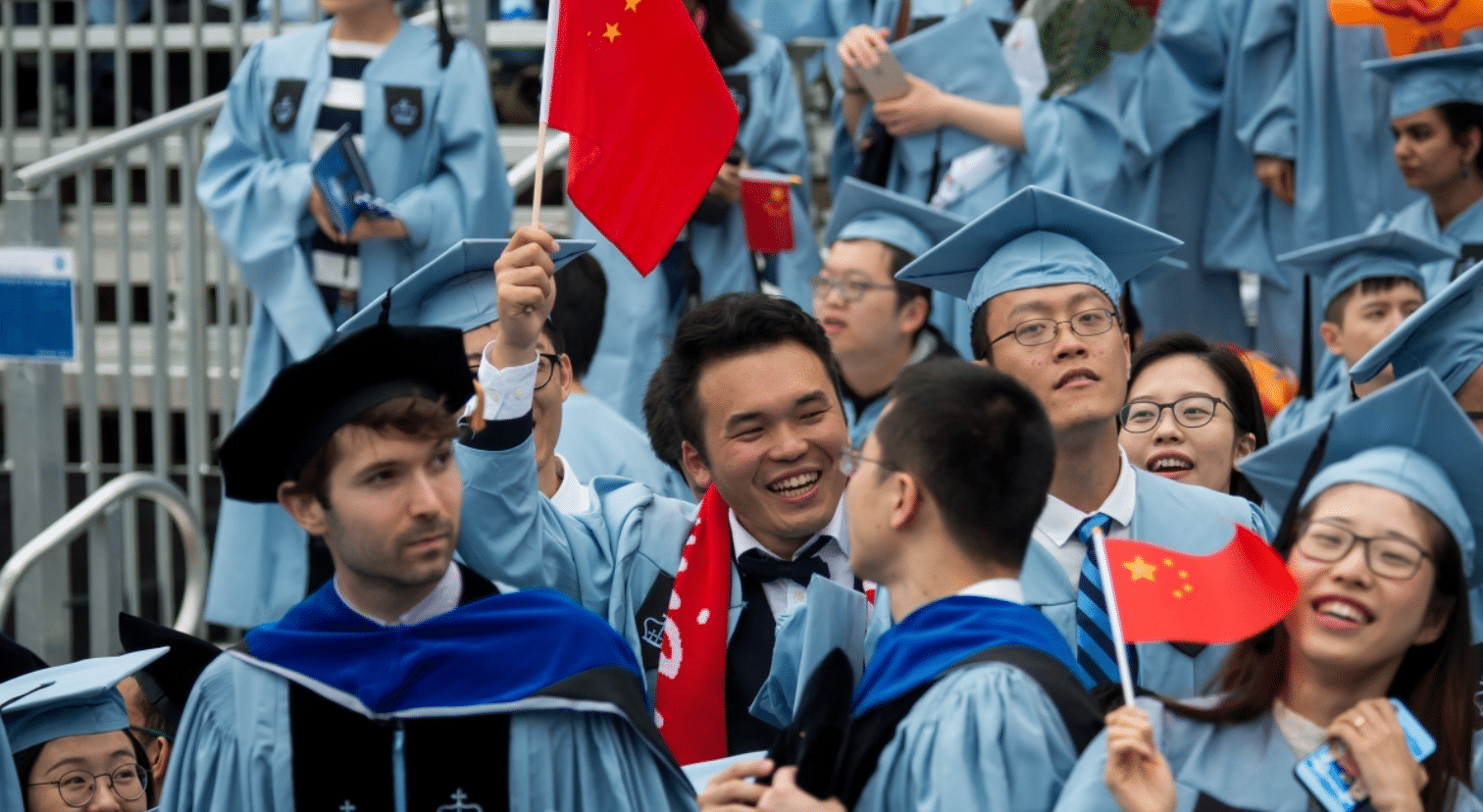

Università e istituti di ricerca sono stati i primi a finire sotto la lente. Lontani sono i tempi in cui le preoccupazioni di Washington erano focalizzate sui celeberrimi Istituti Confucio, nati per diffondere all’estero la lingua e la cultura cinese sotto la guida del Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare. La “caccia alla spia” ha ormai assunto diramazioni tali da aver compromesso la carriera accademica di promettenti talenti. Secondo il New York Times, solo nell’ultimo anno, almeno 30 studiosi cinesi specializzati in scienze sociali e rapporti sino-americani si sono visti precludere l’ingresso negli States o hanno incontrato difficoltà nell’ottenere il visto dopo essere finiti sulla lista nera dell’FBI.

Mentre l’indagine è in attesa di conferme ufficiali, le dichiarazioni rilasciate lo scorso anno dal capo dell’ente investigativo, Christopher A. Wray, non lasciano spazio a dubbi: “La Cina ha aperto la strada a un approccio ‘sociale’ per rubare innovazione in qualsiasi modo […] Lo stanno facendo attraverso i servizi di intelligence, attraverso le imprese statali, aziende apparentemente private, laureati e ricercatori, attraverso una varietà di attori tutti operanti per conto della Cina”.

I timori sono sfociati in lungaggini burocratiche e restrizioni a tappeto, il più delle volte, in chiave preventiva. Con il risultato che ormai sono diverse centinaia gli studenti cinesi iscritti a corsi di studio accademici post-laurea nelle università americane impossibilitati a terminare il percorso formativo a causa di un inasprimento delle politiche sui visti per gli stranieri specializzati in materie scientifiche e tecnologiche: robotica, aviazione e manifattura high-end Proprio quei settori chiave coperti dal controverso piano “made in China 2025” volto a rendere la Cina una superpotenza hi-tech nell’arco di un quinquennio. Secondo quanto denunciato su alcuni gruppi WeChat, molti degli studenti cinesi rimpatriati per la pausa invernale alla fine dello scorso anno non hanno ancora ricevuto il visto, nonostante si trovino a pagare affitto e tasse scolastiche.

Proprio lunedì, il ministero dell’Istruzione cinese ha ricordato a quanti in procinto di raggiungere gli Stati Uniti “la necessità di rafforzare la valutazione dei rischi prima di studiare all’estero, migliorare preventivamente la propria consapevolezza e prepararsi di conseguenza”. Solo pochi giorni prima il Congresso americano aveva introdotto una proposta di legge volta a precludere il visto per scopi di studio e ricerca a chiunque sia impiegato o finanziato dall’Esercito cinese.

Come sempre, i contraccolpi sono a doppio senso. Stando alle statistiche del Dipartimento della sicurezza interna, la Cina rappresenta la principale fonte di studenti stranieri con 377.000 iscritti su un totale di 1,2 milioni. Tradotto in dollari parliamo di 19 miliardi l’anno a rischio, senza considerare le perdite in termini di know-how che un blocco totale degli scambi virtuosi implicherebbe. Il mondo accademico insorge. “La nostra insistenza nell’accogliere colleghi di talento provenienti da tutti i paesi non compromette la nostra dedizione per l’integrità della ricerca”, ha affermato recentemente il preside dell’Università di Yale chiedendo chiarimenti alle agenzie federali.

Presto le ricadute potrebbero interessare anche ambiti più innocui. Secondo Hill.TV, il Dipartimento di Stato avrebbe approvato nuove misure sul rilascio dei visti che impongono informazioni dettagliate sull’utilizzo dei social network nei precedenti cinque anni. La notizia ha già suscitato un certo scompiglio tra le agenzie cinesi specializzate nelle pratiche visti, che hanno consigliato ai clienti di evitare di utilizzare online le parole “maternity hotel”, “dare alla luce bambini negli Stati Uniti”, “pistole”, “green card”, “immigrati” e “comprare proprietà negli Stati Uniti”. Stando al report, la politica si applica praticamente a tutti i richiedenti visto, per un totale di 710.000 persone l’anno. L’elenco ufficiale dei social media soggetti a controllo – per il momento – comprende 20 piattaforme, tra le quali Facebook, Youtube, Google+, Instagram, LinkedIn, MySpace, e le cinesi QQ, Douban e Sina Weibo.

L’anno scorso, il numero di visitatori cinesi negli Stati Uniti è diminuito per la prima volta in 15 anni, in calo del 5,7% a quota 2,9 milioni, secondo i dati del US National Travel and Tourism Office.

[Pubblicato su Il Fatto quotidiano online]

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.