Il 22 dicembre 1978 Deng Xiaoping inaugurava l’epoca delle “riforme e aperture” della Cina. Da allora il paese comincerà un viaggio rapidissimo nel mercato globale, sfruttando la forza lavoro a basso prezzo e gli investimenti di numerose aziende straniere che riversano di prodotti “made in China” i mercati occidentali.

I viaggi di Deng in Giappone e negli Usa sanciranno questa nuova vita per la potenza cinese, arrivata alla morte di Mao nel 1976 affamata e affranta da quel disastro che fu la rivoluzione culturale. Il Pil della Cina cominciò a crescere, la capacità «mercantile» della popolazione emerse: a farne le spese i milioni di lavoratori migranti che in cambio di miseri salari si buttarono sulle spalle il «miracolo cinese». Sono loro, i lavoratori migranti impegnati a produrre nelle zone sud orientali del paese a creare la «fabbrica del mondo». L’epoca di riforme e aperture, di cui si celebrano i 40 anni proprio in questi giorni, provocò diversi esiti. Da un lato smosse la popolazione fluttuante che dalle campagne si riversò nelle città; dall’altro provocò l’espulsione di molti lavoratori dalle aziende di stato, per essere poi assunti da privati, con meno diritti. Con il viaggio di Deng nel sud del paese, nel 1992, la Cina cambia marcia e in seguito alle privatizzazioni della terra i lavoratori non agricoli passano dal 31% del totale al 50%, arrivando al 60% nel 2008. Tra il 1991 e il 2005 i lavoratori impiegati nel settore pubblico passano dall’82% al 27%. Questa massiccia conversione del pubblico in proprietà privata ha finito per trasformare i manager in proprietari di immobili e gli altri in proletari senza diritti. E la Cina, secondo questa ottica, rientrerebbe all’interno di uno schema capitalistico a noi più conosciuto: del resto, «del pensiero marxista la storia ha confermato un punto essenziale: la contrapposizione, oggi esasperata, tra capitale e lavoro» (1).

Secondo un rapporto dell’Accademia delle scienze sociali nel 2002, circa l’80% della forza lavoro non agricola era costituito da lavoratori salariati proletarizzati, come ad esempio i lavoratori industriali, gli addetti ai servizi, impiegati e disoccupati. «La rapida accumulazione capitalistica della Cina – ha scritto Minqi Li – uno degli esponenti dell’ultra sinistra – in The Rise of the Working Class and the Future of the Chinese Revolution (2) si è basato sullo sfruttamento spietato di centinaia di milioni di lavoratori. Dal 1990 al 2005, il reddito da lavoro, in percentuale del PIL, è sceso dal 50 al 37 per cento. Il salario dei lavoratori cinesi è circa il 5 per cento di quello statunitense, il 6 per cento rispetto alla Corea del Sud». Dall’inizio degli anni ’80, circa 150 milioni di lavoratori migranti si sono spostati dalle zone rurali verso le aree urbane in cerca di occupazione. Questa migrazione di massa, una delle più imponenti nella storia umana, ha dato vita a un nuovo processo di «proletarizzazione», creando di fatto una nuova classe sociale, sospesa tra identità diverse, ma pur sempre in una logica di sfruttamento.

Nel 1992 dunque, Deng Xiaoping con il suo “viaggio a Sud” marchia a fuoco la storia recente della Cina. Ci sono delle omissioni in questo trionfo, naturalmente: si celebra la crescita al 245% di Shenzhen. Si celebra il suo diventare «urbana», riempiendosi di grattacieli nei suoi tanti centri e riempiendosi di cittadini, passando da 30mila abitanti a oltre 1 milione e duecentomila. L’omissione: la maggioranza di quella popolazione è migrante, si tratta di contadini partiti dalle zone rurali per trovare lavoro nelle fabbriche della «fabbrica del mondo». Sono i mingong, la popolazione fluttuante, migranti che si ritrovano sfruttati, clandestini di fatto nel proprio stato, spalle e fatica del miracolo cinese, sottopagati e senza uno straccio di diritti sociali. Ma per i più (in totale si parla di oltre 280 milioni di persone), è sempre meglio di prima. La patria del resto chiama e in mezzo a slogan in cui viene richiesta fatica, Deng Xiaoping lascia intravedere il lieto fine alla cinese: «arricchitevi».

Nella recente storia cinese, Shenzhen, e il Guangdong, sono il simbolo della Cina: la regione che da sola ha prodotto un quinto delle esportazioni cinesi, la regione del «modello Guangdong», quello pseudo riformista dell’allora astro nascente Wang Yan, contrapposto al «modello Chongqing» del neomaoista Bo Xilai. Il Guangdong è considerato il cuore operaio della Cina: il fulcro delle principali lotte, dei principali scioperi. I lavoratori della regione nel tempo hanno imparato a farsi sentire e hanno imparato a maneggiare la complicata relazione con il partito comunista cinese. Nelle fabbriche straniere – come la Foxconn – hanno trovato la capacità di scardinare le chiusure del Pcc. Nelle fabbriche straniere hanno compreso di poter lottare per migliorare le condizioni anche nelle fabbriche cinesi. Omissioni e vergogna: anche il governo centrale, anche il partito comunista, vuole che le aziende straniere rispettino i lavoratori cinesi. Tutto questo però, da tempo, è cambiato.

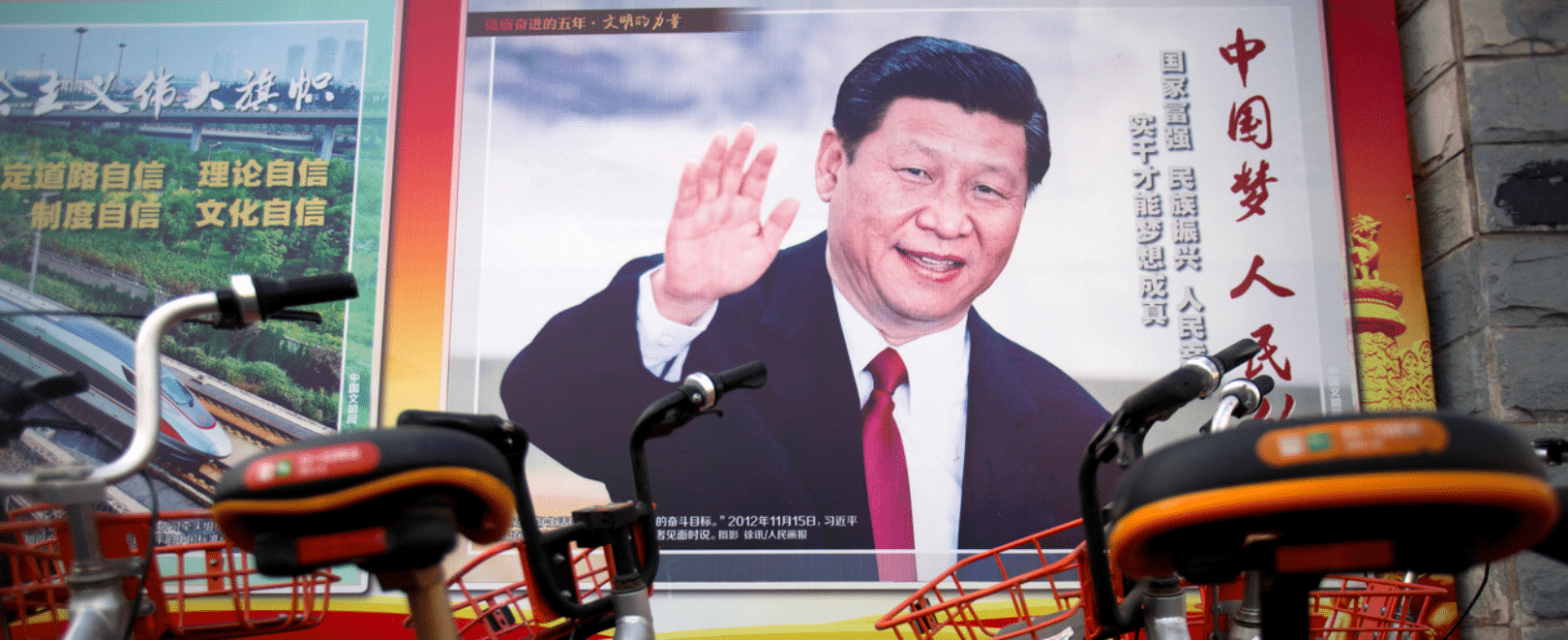

La «Nuova era» di Xi Jinping richiede un paese meno dipendente dalle esportazioni e più dinamico sui servizi e il mercato interno. Un trend in atto fin dal 2009 con Hu Jintao e che Xi Jinping non ha fatto che accelerare. Il piano quinquennale targato Xi – il tredicesimo e sulla balestra temporale che va dal 2016 al 2020 – si pone dieci obiettivi da realizzare, tra cui il primo, il sommo, obiettivo del “Sogno cinese» di Xi Jinping, raddoppiare il reddito individuale dei cinesi. Si prevede una crescita al 6,5 (confermata dai dati più recenti), si punta ad aumentare il peso del terziario dal 50, al 56%, contenere il il totale di energia consumata entro 5 miliardi di tonnellate di carbone, espandere la rete ferroviaria ad alta velocità fino a 30mila chilometri, realizzare 50 nuovi aeroporti. Unitamente al piano quinquennale c’è il progetto simbolo della «nuova era» di Xi Jiping: «Made in China 2025», con il quale la Cina punta a diventare una «potenza» manifatturiera mondiale. Più qualità, meno quantità, robotica, automazione, intelligenza artificiale, più prodotti di alta qualità tecnologica esportata; aumento della produzione di semiconduttori e minore dipendenza dall’importazione di tecnologia dall’estero. La fine della fabbrica del mondo, l’inizio dell’epoca con la Cina leader nel mondo dell’alta tecnologia. E i lavoratori? In questa nuova narrazione della Cina, che si registra anche in Italia dove spesso il gigante asiatico viene rappresentato come un paese ormai avanzato, dimenticandosi di tante delle sue contraddizioni, mancano ancora una volta gli operai. Eppure ci sono, eccome. Intanto sono ancora milioni di persone. In secondo luogo, ancora oggi, protestano per ottenere migliori diritti e condizioni di lavoro.

Il China Labour Bullettin, una ong di Hong Kong che si occupa di lavoro, ha registrato un totale di 8.696 proteste collettive di lavoratori dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. La percentuale di proteste nel settore manifatturiero è scesa dal 47% circa nel 2013 a solo il 21% nel 2017, all’incirca la stessa proporzione delle proteste collettive nel settore della vendita al dettaglio e dei servizi di quell’anno. Come riporta Geoffrey Crothall su “Made in China”, «Nel corso del 2017 sono state chiuse decine di migliaia di fabbriche nel delta del Fiume delle Perle, mentre quelle rimaste attive tendevano ad essere più stabili ed economicamente redditizie (Tu 2015). A settembre 2017, le autorità municipali di Dongguan – una volta nota come al mondo come la fabbrica della Cina – hanno registrato una riduzione del 69% nel numero delle proteste collettive da parte dei lavoratori durante l’anno e una riduzione del 71% nel numero dei padroni delle fabbriche che scappano dalla città senza pagare gli stipendi arretrati (CLB 2017)».

Quanto agli obiettivi delle proteste, le richieste di aumento salariale dei lavoratori sono costantemente diminuite durante il quinquennio di questo studio. Allo stesso tempo, le richieste di pagamento degli stipendi arretrati sono aumentate dal 25% sulla percentuale di tutte le proteste del 2013 all’82% nel 2017. Il mancato pagamento degli stipendi è un problema perenne nel settore edile in Cina da decenni.

Di recente – a luglio 2018 – però a Shenzhen abbiamo assistito a una protesta di lavoratori di una fabbrica, la Jasic, per la creazione di un sindacato indipendente. Accanto ai lavoratori sono scesi in campo anche gli studenti, ma la risposta del governo cinese è stata la repressione. Quanto è accaduto a Shenzhen, dunque, potrebbe essere concepito come una delle ultime urla, ma non l’ultima perché ne seguiranno tante, di un mondo del lavoro cinese in profonda trasformazione. E – seppure in miniatura – rappresenta un problema decisivo per il numero uno cinese Xi Jinping, perché i lavoratori e gli studenti accorsi in loro sostegno a Shenzhen si professano marxisti e maoisti; nella fase più calda della loro lotta, lo scorso agosto, hanno scritto un appello direttamente a Xi Jinping specificando di non essere «una forza straniera». Sono i figli di questa Cina, sballottata tra sviluppo economico e una ricerca intellettuale che vaga tra valori antichi.

D’altronde lo sta facendo anche Xi Jinping: nel bicentario della nascita ha celebrato Marx – “aveva ragione” ha specificato – da tempo ha recuperato il concetto di “linea di massa” di eco maoista, ma in realtà Xi Jinping sembra puntare più al recupero di Confucio per rimodellare l’identità cinese nella sua «Nuova Era». Xi Jinping, come ha scritto il professor Scarpari, mira a tratteggiare su di sé l’immagine dello junzi confuciano, l’uomo retto, saggio, colto che vive in perfetta armonia (Ritorno a Confucio, Il Mulino). Dopo aver portato all’abolizione del limite del doppio mandato alla presidenza della Repubblica, avere ottenuto che il suo pensiero politico – «il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era» – fosse inserito nello statuto del partito comunista (come era capitato solo a Mao e Deng), Xi Jinping ha raccolto su di sé le principali cariche del paese accentrando notevolmente i propri poteri. Contemporaneamente ha spinto per una stretta letale su ogni forma di contrasto o opposizione al proprio potere. In questo modo Xi Jinping ha potuto definirsi confuciano tanto nell’approccio esterno, alla ricerca di un’armonia capace di regolare le «comunità dai destini comuni», come Xi ha definito sostanzialmente il mondo “sotto” la guida cinese, quanto nell’approccio interno laddove ha finito per recuperare gli aspetti più gerarchici del confucianesimo.

I giovani operai e studenti cinesi, invece, si rifanno a Marx per un motivo molto semplice: dello sviluppo cinese loro, non raccolgono e rischiano di non raccogliere neanche le briciole. La lotta di classe, per loro, è pane quotidiano, è quanto di più visibile esista al mondo, molto più della Nuova via della Seta e dei progressi cinesi sull’intelligenza artificiale che, anzi, rischiano di porre nuovi e inquietanti dilemmi alla classe operaia cinese. Lo scrittore cinese Yu Hua nel suo recente libro (“Mao Zedong è arrabbiato”, Feltrinelli, 2018), pur cercando un gioco ironico sulla storia cinese, non ha torto quando afferma che mai come oggi in Cina si dovrebbe parlare di lotta di classe. Ma questi giovani marxisti, fino ad ora, hanno trovato solo la repressione, dopo un diniego ridicolo dei sindacati che pure, per legge, dovrebbero garantire il supporto ai lavoratori. L’ACTFU è ormai diventato uno strumento di propaganda, quasi arruolato all’interno di quel “front work unit” – voluto da Mao – che Xi ha ormai piegato a ogni forma di controllo sociale e ideologico. Ma nella Cina che cresce al 6,5 per cento e nella quale la classe media comincia a dare segnali di fastidio – molto pragmaticamente dimostrata dal tentativo di portare soldi all’estero, la protesta dei giovani neomaoisti rischia di diventare pericolosa.

1 Edoarda Masi, Introduzione a Wang Hui, Nuovo Ordine Cinese, Manifestolibri, 2006

2 Minqi Li, The Rise of the Working Class and the Future of the Chinese Revolution, Monthly Review 2011

[Pubblicato su Fiom-CGIL]

Fondatore di China Files, dopo una decade passata in Cina ora lavora a Il Manifesto. Ha pubblicato “Il nuovo sogno cinese” (manifestolibri, 2013), “Cina globale” (manifestolibri 2017) e Red Mirror: Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). Con Giada Messetti è co-autore di Risciò, un podcast sulla Cina contemporanea. Vive a Roma.