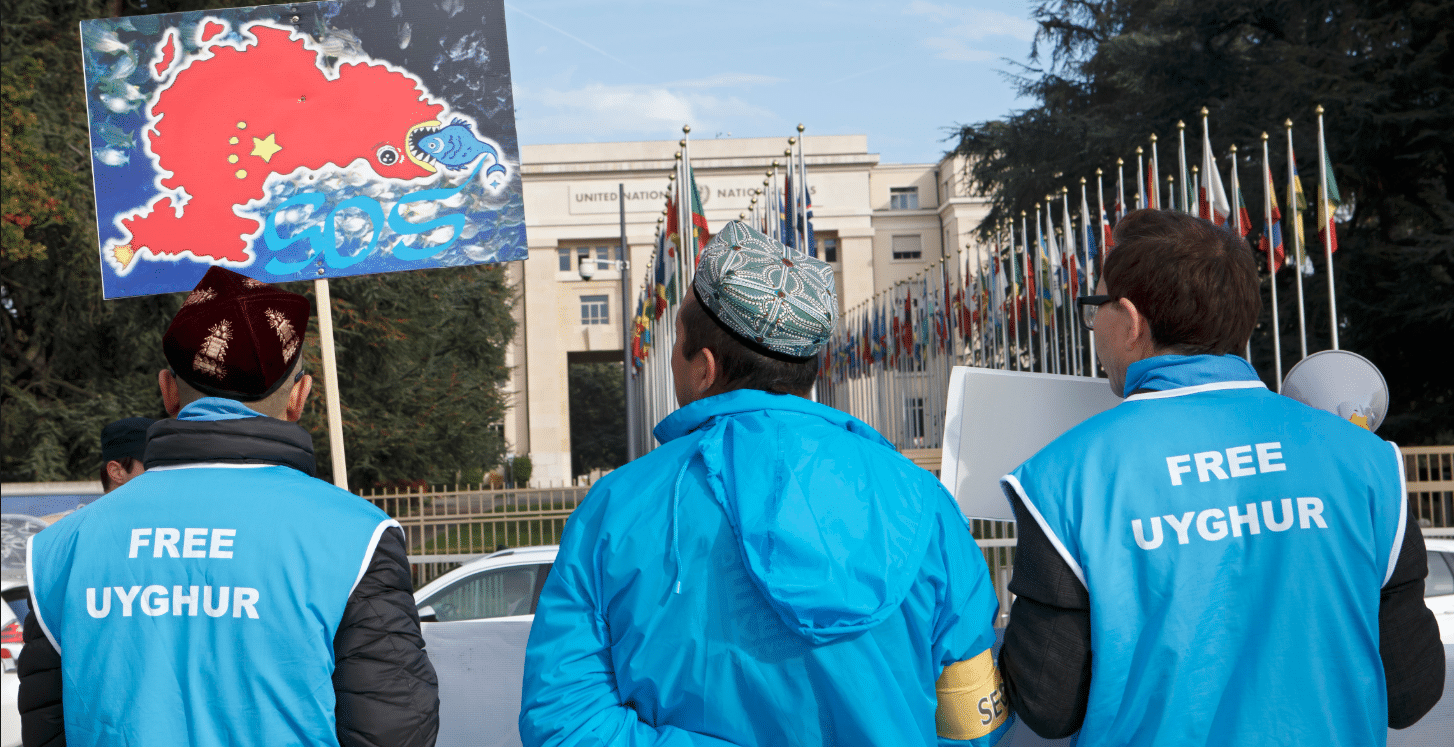

“Non accetteremo accuse di matrice politica da parte di paesi pieni di pregiudizi”. Lo ha dichiarato Le Yucheng, vice ministro degli Esteri cinese, in risposta alle preoccupazioni sollevate dalle delegazioni di Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati uniti in occasione della presentazione del rapporto sullo stato dei diritti umani in Cina davanti al U.N. Human Rights Council. E’ la terza volta che la Cina si sottopone alla Universal Periodic Review (UPR), meccanismo di revisione con cadenza quinquennale volto ad accertare lo stato dei diritti umani in ognuno dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite. Quest’anno, Tibet e Xinjiang hanno dominato il meeting di Ginevra, anticipato dalle proteste fuori dal palais des Nations di circa un migliaio di tibetani e uiguri, la minoranza islamica culturalmente vicina alle popolazioni centroasiatiche che vive nell’estremo Ovest della Cina, al confine con Pakistan e Afghanistan.

Lo scorso agosto lo U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination aveva espresso apprensione per lo stato delle libertà personali nella regione autonoma dello Xinjiang, dove a partire dal 2014 il governo cinese ha messo in campo una controffensiva mirata ufficialmente a debellare la progressiva radicalizzazione della popolazione locale, sfociata in una serie di attacchi terroristici contro civili e personale di polizia: all’iniziale rafforzamento della presenza militare hanno fatto seguito la creazione di uno dei sistemi di videosorveglianza più evoluti al mondo e l’istituzione di un centinaio di “centri di rieducazione”. Termine che non a caso richiama alla mente le detenzioni extragiudiziali di epoca maoista. Sarebbero circa un milione gli uiguri internati nelle strutture, che – stando a quanto affermato dal segretario del partito locale Chen Quanguo – devono “insegnare come una scuola, essere gestiti come l’esercito e venire difesi come una prigione.”

Dopo aver irremovibilmente negato la loro esistenza, negli ultimi mesi le autorità cinesi hanno ammesso l’impiego di un sistema di detenzione non volontaria con il semplice scopo di “educare” e “formare professionalmente” “criminali coinvolti solo in reati minori”. Il mese scorso il governo del Xinjiang ha provveduto a emendare il quadro normativo così da legittimare i centri nel trattamento di soggetti “che sono stati influenzati dall’estremismo”. Secondo la revisione, i comportamenti punibili con la detenzione includono: “forzare gli altri a prendere parte ad attività religiose, rifiutarsi di guardare la TV di Stato e ascoltare la radio di stato e impedire ai bambini di ricevere un’istruzione statale.” Ma proprio lunedì un nuovo studio realizzato da Adrian Zenz della European School of Culture and Theology rivela la natura tutt’altro che educativa delle reclusioni di massa attestando nel solo 2017 un aumentato del 213% del budget destinato dalla regione autonoma musulmana alla sicurezza. Al contrario, la spesa per l’occupazione non ha subito alcun miglioramento nonostante le strutture siano ufficialmente funzionali alla formazione professionale.

Mentre Pechino ha abolito il lavoro forzato carcerario (laogai) nell’ambito della riforma giudiziaria del 2014, negli ultimi anni lo stesso rule of law è diventato espediente privilegiato con cui giustificare nuove forme coercitive.

“Fermare la prigionia di massa” e “garantire la libertà di religione e credo, anche in Tibet e nello Xinjiang”, è quanto richiesto dall’ambasciatore francese Francois Rivasseau, a cui fa eco l’appello della delegazione tedesca affinché Pechino interrompa “tutte le detenzioni illegali, inclusa la reclusione incostituzionale di massa dei musulmani nello Xinjiang.” Sullo stesso spartito Canada, Giappone, Australia e Stati uniti, dove è al vaglio la possibilità di ricorrere al Global Magnitsky Act per imporre sanzioni contro i funzionari cinesi coinvolti nella repressione etnica, in corso da anni per mezzo di misure “soft” (come l’imposizione del mandarino) ma aggravata dalla recente introduzione di una serie di provvedimenti restrittivi nei confronti della libertà di culto, in violazione della stessa costituzione cinese.

Respingendo le accuse, Le Yucheng ha sottolineato come Pechino “protegge i diritti delle minoranze etniche in conformità con la legge”. “Nessun paese ha il diritto di dettare la definizione di democrazia e diritti umani”, chiosa il viceministro dando l’ultima parola al popolo cinese, l’unico veramente titolato a giudicare l’operato del regime al potere dal 1949, a cui la stampa statale riconosce con incalzante insistenza il merito di aver liberato 800 milioni di persone dallo stato di povertà in circa quarantanni. Numeri che non ammorbidiscono il giudizio finale della comunità internazionale.

Alla vigilia del vertice di Ginevra, Human Rights Watch aveva sottolineato come “mentre la Cina ha partecipato al processo [di verifica], in tutte e tre le revisioni ha deliberatamente eluso una consultazione pubblica aperta nella fase preparatoria della sua relazione nazionale, ha presentato informazioni false durante il dialogo con altri paesi, e ha cercato di limitare la portata del procedimento di verifica.” Nel 2017 l’Ong americana aveva rilevato nel dettaglio gli sforzi attuati dalla Cina per indebolire “non solo l’UPR ma anche altri importanti meccanismi ONU per i diritti umani”, ostacolando “la revisioni del testo dei trattati e l’accesso al paese da parte di esperti delle Nazioni Unite”, nonché “perseguitando gruppi indipendenti e attivisti critici nei confronti di Pechino intenzionati a collaborare con l’ONU.”

Giudizio negativo anche per quanto riguarda il trattamento degli avvocati per la difesa dei diritti umani, sottoposti a una delle campagne di arresti più agguerrite degli ultimi anni. Nello specifico sono stati sollevati i casi di Wang Quanzhang, preso in custodia nel 2015 insieme a centinaia di altri colleghi; Tashi Wangchuk, condannato a cinque anni di carcere per aver promosso la lingua tibetana; e l’attivista uiguro Ilham Tohti. La richiesta di chiarimenti riguardo all’espulsione da Hong Kong del reporter del Financial Times Victor Mallet è rimasta disattesa.

Ma non tutti hanno sottoscritto la cattiva pagella assegnata dall’Occidente. Gli ultimi cinque anni di riforme “con caratteristiche cinesi” hanno incassato il supporto di Corea del Nord, Siria, Cambogia, Cuba, Kenya, Namibia e Sud Africa. Come spiega al Guardian Frances Eve, ricercatrice presso Chinese Human Rights Defenders, Pechino “ha sempre sfruttato i suoi muscoli economici per assicurarsi un trattamento amichevole da parte degli stati alleati, ma è sorprendente sentire alcuni paesi esprimersi a sostegno degli sforzi con cui la Cina sta cercando di cambiare il sistema internazionale per sostenere il proprio programma anti-diritti umani.”

[PubbliCato su Il Fatto quotidiano online]

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.